Пауль Бредлов.

Фальшивка "рапорт Стаглецкера".

Вильгельм Шнайдер.

Вацлав Пых.

Приложение 1: избранные места из стенограммы процесса над Эрихом Кохом.

Приложение 2: избранные документы из агентурного дела агента "Тень" (Вацлава Пыха).

Катрина Девилье

В одном из выпусков моего журнала «История обо всем» я привел статью Катерины Девилье «Что я знаю про Катынь». Наверное, многие читали ее романы «Лейтенант Катя» и «Возвращение к О.». Необычная судьба: юная француженка накануне войны оказалась вместе с родителями в Польше, а потом поступила на службу в Красную Армию в чине лейтенанта. Ей принадлежит первенство в расследовании Катынских захоронений. Об этом она рассказывает в статье. В ней содержатся небезынтересные детали, которые, возможно, способны изменить некоторые, слишком поспешно сделанные выводы. Была ли это «партизанская работа»? Катерина Девилье не питает иллюзий относительно Сталина и других советских руководителей. Она пишет: «Советы лгали не меньше немцев». В другом месте, по поводу Катынского преступления: «Меня не интересовало, кто это сделал. В то время я слишком плохо знала, на что способны немцы, и еще не сформулировала для себя ту истину, что некоторые русские от них мало отличаются». Она подробно описывает характерные особенности «русских палачей». В ангажированности ее вряд ли стоит подозревать. Если Катерина Девилье пишет, что Катынь - преступление немцев, то далеко не потому, что радеет за советский строй, она просто объективна.Вместо того, чтобы демагогически вздыхать "Кому верить? Чему верить?" Деко не мешало бы самому критически взглянуть на свидетельство Девилье.

В апреле 1941 года Катерина Девилье была во Львове. Она узнала, что студенты, заключенные в Брест-Литовской крепости, будут освобождены. В этой же крепости с ноября 1939 года находился ее дядя, и никто ничего не знал о его судьбе. Она разыскала студентов, чтобы что-нибудь разузнать относительно дяди. Увы, о нем они ничего не слышали. В качестве слабой компенсации они рассказали ей о своем товарище по камере, Збигневе Богусском.

Катерина была ошеломлена. Збигнев Богусский! Друг детства! Он служил в польской армии и попал в советский плен в сентябре 1939 года. Его отправили в лагерь польских военнопленных офицеров в Козельск, он бежал, но был пойман и во второй раз попал уже в Брест-Литовскую крепость. Львовские студенты встретили его там в апреле 1941-го. Он рассказывал им «массу пустяков, - пишет Катерина, - вспоминая свое детство и школу, пляж в Сопоте, старую каргу, которая не позволяла воровать конфеты, водяные бомбы...» Неопровержимый вывод: «Несмотря на плохое обращение и частое пребывание в карцере, Збигнев, безусловно, был еще жив в апреле 1941 года».

В 1941 году, участвуя в военных действиях в составе Красной Армии, Катерина была ранена. На больничной койке она узнала о Катынских захоронениях. В то время она не раздумывала над этим вопросом, ее задача была в другом - выздороветь. Но поскольку у нее было много друзей-поляков, она была близка к тому, чтобы принять точку зрения Геббельса: это - преступление Советов.

Через год Катерина снова попала на фронт. Она должна была сопровождать делегацию от польской армии генерала Берлинга, отправлявшуюся в Катынь.

Возможно ли такое забыть? «Все осталось так, как было при немцах. На площадке был Установлен барак, который играл роль музея. Музея советских зверств, состоящего из экспонатов, отобранных с немецкой тщательностью. Все там было сгруппировано, упорядочено и классифицировано, всюду ощущался невыносимый порядок в стиле третьего рейха. Книги с золотыми тиснениями и подписями именитых посетителей из-за рубежа, копии решений, ряд фотографий менее известных гостей - и все это в алфавитном порядке. Бумаги, письма, карандаши, ручки, фотографии, портмоне казненных и фотографии их трупов также в алфавитном порядке. В алфавитном же порядке список жертв Катыни, разделенный на равные промежутки по принципу принадлежности к одному бараку».

И именно тогда Катерина испытала самое глубокое удивление в своей жизни. «В стопке на букву «А» я увидела имя своего дяди, а на букву «Б» - Збигнева Богусского. Збигнева, расстрелянного в марте 1940... и сидевшего в камере Брест-Литовской крепости с львовскими студентами в... апреле 1941-го?»

На секунду ей показалось, что она сошла с ума. Она кинулась к вещественным доказательствам. «Ящик дяди Христиана был пуст. В отделении Збигнева была его детская фотография и копия письма матери от 6 марта 1940 года. Подпись - его». И снова - тень безумия: «Я ничего не понимаю».

Она все поняла уже через несколько месяцев. Или подумала, что поняла. Вернувшись однажды в Польшу, она встретила фронтового товарища, который был поражен странным обстоятельством - письмом, которое он якобы написан своей матери. В тот момент, когда письмо было написано, он находился где-то в хабаровских рудниках и вряд ли мог писать вообще что-либо. Но подпись под письмом, вне всяких сомнений, была его собственная. «Вот только письмо... Но я никогда не писал его!»

И в этот момент она поняла, что Катынь - дело, целиком сфабрикованное немцами. Наверное, самая чудовищная фальсификация за всю историю человечества. «Советские деятели - Сталин, Хрущев и их последователи - лгали не меньше немцев. Ложь и тех и других обладала одним свойством - будучи неоднократно повторена и отражена в различных документах, она переставала быть ложью и становилась свершившимся фактом».

Бумаги, найденные в карманах убитых? Это дело Шелленберга, шефа контрразведки и его знаменитой группы «Новости», про которую он сам писал в своих мемуарах: «Они могли сделать все что угодно, подделать подпись так, что ни одна графологическая экспертиза этого бы не обнаружила». Под предлогом сбора информации, относительно пропавших товарищей, так называемые «спасшиеся» поляки в октябре 1941 года контактировали с семьями погибших и изучали их бумаги, почерки, подписи. Благодаря этому стало возможно осуществить подделку.

У Катерины Девилье было большое преимущество во время ее пребывания в Катыни перед западными журналистами: она могла непосредственно общаться с местным населением. И что же она узнала? К осени 1941 года «жители деревень, в районе Гнездово, возле Смоленска были насильственно депортированы. Более удаленные деревни не тронули. Однажды пришли немецкие солдаты полка связи № 537. Они установили в лесу громкоговорители и смертельно напились.

Несколько человек расквартировали у местных жителей. Они уже немного понимали по-русски и разговаривали со своими хозяевами. Поэтому известны некоторые имена: солдат Гезеке, сержант Рози, адъютант Ламмерт, шеф-адъютант Крименский, лейтенант Готт, полковник Аренс. Местные жители запомнили их навсегда, поскольку, пока их, в свою очередь, не депортировали, каждый день слышали, как из леса доносились немецкие военные марши и выстрелы. Возвращались пьяные, залитые кровью солдаты. По пьянке они многое рассказывали. Связной полк 537? Чушь, на самом деле они принадлежат к группе десанта «айнзатц-коммандо» СС II, а сейчас прибыли с Украины, где уничтожили всех киевских евреев. А кого же они убивают здесь? Тоже евреев? Солдаты смеялись. О нет, более тонкая, ручная работа, с револьвером... Лучше, много лучше. Об этом рассказывали крестьяне, пережившие ужасы немецких лагерей и вернувшиеся домой после войны. Но за пределами СССР никто об этом не знал, никто не услышал эти слова».

[...]

Остаются еще собранные и опубликованные мною новые свидетельства. Во-первых, рассказ Катерины Девилье; Ее друг детства Збигнев Богусский был жив весной 1941 года, хотя и значился в списках погибших в Катыни. Это доказывает, что преступление должно было бы быть совершено осенью 1941 года, поскольку еще необходимо учитывать фактор холодного времени года. Но может быть, Катерина Девилье просто ошиблась? Странно, что среди заключенных Козельска нет Збигнева Богусского, зато есть два других. Но мадам Девилье заверяет также, что сама лично слышала рассказы местных крестьян, полностью подтверждавшие советскую версию. Вряд, ли можно предположить, что на этих крестьян оказывалось какое бы то ни было давление. И они все, все до одного, побили, что преступление совершили немцы осенью 1941 года в Катынском лесу.

Кому верить? Чему верить? Мадам Катерина Девилье пришла на передачу «Трибуна истории».

Хрупкая, темноволосая Катерина Девилье производила впечатление человека эмоционального и решительного. Она беседовала в прямом эфире с мадам Генри Монфор и месье Юзефом Кжепским. Я уже говорил, что ее история вызвала много комментариев. Под перекрестным огнем вопросов она не отступала ни на йоту от своего рассказа. На самые провокационные вопросы, на откровенные инсинуации она отвечала совершенно спокойно и с замечательной точностью. Если Кжепский пытался поймать ее на несоответствии ее показаний и доказанных фактов, она не терялась. С легким польским акцентом и спокойной уверенностью она отвечала:

«Что бы вам хотелось, чтобы я сказала? Я не изучала это дело, не читала книг и отчетов. Я рассказываю только о том, что видела и слышала, и все».

Кому верить? Чему верить?

1. О каком сохранившемся "музее советских зверств" могла идти речь во время визита Берлинга в Катынский лес в конце января-начале февраля 1944 года, уже даже после завершения работы советской комиссии под руководством Бурденко?

2. И тем более о каких документальных материалах немецкой эксгумации ("бумаги, письма, ... фотографии" жертв), размещенных в этом мифическом музее, могла идти речь? Немцы не оставили в Катыни никаких найденных ими на трупах документов (кроме газет), все найденные документы были запакованы в ящики и увезены, большая часть материалов позже была уничтожена (см. 5 том материалов комиссии Мэддена, стр. 1511 и далее). В конце концов, в материалах комиссии Бурденко нет никаких упоминаний об оставленных немцами эксгумированных документах. А если бы таковые и нашлись, их не оставили бы в "музее советских зверств", а привлекли бы к делу как вещдоки, и делегация Берлинга их уже в музее не застала бы. То есть этот момент в "показаниях" Девилье невероятен вдвойне - документы не оставили бы ни немецкие, ни советские власти.

3. О каком алфавитном списке жертв может идти речь? В немецком эксгумационном списке жертвы расположены не по алфавиту, а по номерам. Иначе и быть не могло - значительную часть трупов идентифицировать не удалось. С чего бы тогда список в мифическом музее был бы алфавитным?

4. Каким образом немцы могли составить алфавитный список жертв, "разделенный на равные промежутки по принципу принадлежности к одному бараку"? К какому еще бараку? В Козельском лагере? Откуда немцы узнали бы такую информацию? И зачем они стали бы применять такой принцип при составлении списка погибших? И даже если предположить, что такая информация ими была выставлена в некоем "музее", то почему они не опубликовали ее в Amtliches Material?

5. Девилье утверждает, что увидела в "музее" имя своего якобы живого на тот момент друга Збигнева Богуцкого (Zbigniew Bogucki). Вот написание его фамилии в цитате из Девилье, приведенной в одном из изданий книги Деко (спасибо Google Books; заметьте, что имя "Zbigniew" почему-то написано с "v"):

Однако никакой Збигнев Богуцкий в немецком эксгумационном списке 1943 года не значится. Как же его имя могло присутствовать в "музее советских жертв" в Катыни в 1944 году? (Для справки: Zbigniew Bogucki вообще не значится в базе данных репрессированных польской "Карты" и неизвестно существовал ли такой человек на самом деле).

6. Девилье якобы говорила с местными жителями, которые якобы передали ей следующие слова пьяных членов 537-го полка связи:Связной полк 537? Чушь, на самом деле они принадлежат к группе десанта «айнзатц-коммандо» СС II, а сейчас прибыли с Украины, где уничтожили всех киевских евреев. А кого же они убивают здесь? Тоже евреев? Солдаты смеялись. О нет, более тонкая, ручная работа, с револьвером... Лучше, много лучше.

Отсюда вопрос: зачем это айнзацкомандам маскироваться под кого-либо, и особенно под вполне реальный полк связи, и какие аналогичные примеры маскировки можно привести?

7. В Смоленской области действовала только айнзацгруппа Б, в которую входили зондеркоманды 7а и 7б, айнзацкоманды 8 и 9 и "форкоммандо Москау" (см. например, Y.Arad, S.Krakowski, S.Spector (eds.), The Einsatzgruppen Reports: Selections from the Dispatches of the Nazi Death Squads' Campaign Against the Jews July 1941-January 1943, 1989, p. x). Айнзацкоманда 2 входила в айнзацгруппу А, айнзацкоманды 11а и 11б - в айнзацгруппу Д.

8. За уничтожение евреев в Киеве была ответственна зондеркоманда 4а под руководством Пауля Блобеля, которая входила в айнзацгруппу Ц (ibid., pp. xi, 168).

9. Если бы тысячи поляков были уничтожены айнзацгруппами (именно айнзацгруппы было бы естественно привлечь к этому делу, а вовсе не строительный батальон или полк связи), сведения об этом безусловно появились бы в подробных регулярных отчетах этих бригад смерти (т.н. Ereignismeldungen UdSSR), которые сохранились за интересующий нас период в полном объеме, и затем были бы использованы советской стороной как неопровержимое документальное доказательство вины немцев. Всего было создано 195 пронумерованных отчетов айнзацгрупп с 23.6.1941 по 24.4.1942. Из них до нас не дошел только отчет номер 158 от января 1942 года (Ronald Headland, Messages of Murder: a study of the reports of the Einsatzgruppen of the Security Police and the Security Service, 1941-1943, Fairleigh Dickinson Univ. Press, 1992, pp. 217-221). В отчетах подробно рассказывается об уничтожении евреев, коммунистов, партизан, но ни в одном отчете нет никакого упоминания об уничтожении поляков около Смоленска. Таким образом, информация, якобы услышанная Девилье от местных жителей, неверна от первого до последнего слова.

10. Деко сообщает, что с крестьянами Девилье общалась "во время ее пребывания в Катыни", при этом единственный случай пребывания он приводит для начала 1944 года. В то же время он цитирует саму Девилье:Об этом рассказывали крестьяне, пережившие ужасы немецких лагерей и вернувшиеся домой после войны.

Более того, если это рассказали Девилье именно крестьяне в начале 1944 года, то почему они то же самое не рассказали комиссии Бурденко, которая так и опубликовала свой доклад с упоминанием мифического "строительного батальона 537"? Хотя не исключаю, что здесь что-то напутал в пересказе сам Деко.

В любом случае уже вполне очевидно, что доказывать свидетельство Девилье может лишь ее пристрастие к фантазированию (либо наличие у нее какого-нибудь душевного расстройства). Историческим доказательством эта байка служить не может, что должен был понять Ален Деко, которого все же называют историком.

Как и можно было ожидать, "катынские ревизионисты" приняли показания Девилье за чистую монету. Сергей Стрыгин и Владислав Швед в Тайне Катыни (М.:2007, с. 61) пересказывают данные из книги Деко, при этом фальсифицируя фамилию якобы друга Девилье Богуцкого, которого они называют Богуславским (Збигнев Богуславский, впрочем, тоже не значится в немецком списке):В Катыни в списках расстрелянных весной 1940 г. К. Девилье увидела фамилию не только дяди Христиана, но и своего друга Збигнева Богуславского... Позднее выяснилось, что в Козельском лагере в 1940 г. содержался еще один Збигнев Богуславский, полный тезка друга К. Девилье... Далее А. Деко пишет, что Катерина, "вернувшись в Польшу, встретила фронтового товарища (З. Богуславского)...".

Цитируют они и якобы показания крестьян (с.100-101):Вернемся к известному нам «лейтенанту Красной Армии» Катарине Девилье. А. Деко отмечает, что во время ее пребывания в Катыни у нее было большое преимущество перед западными журналистами: она могла непосредственно, без контроля органов НКВД, общаться с населением. Местные жители рассказали Катерине, что немцы из 537 полка связи, дислоцированные в Катыни, «по пьянке многое рассказывали». В частности, они говорили: «Связной полк 537? Чушь. На самом деле они принадлежат к группе десанта «айнзатц-коммандо» ССII, а сейчас они прибыли с Украины, где уничтожили всех киевских евреев. А кого же они убивают здесь? Тоже евреев? Солдаты смеялись. О нет, более тонкая, ручная работа с револьвером....» (Деко. «Великие загадки...». С 273-274).

Как видим, авторов абсолютно не смутили приведенные выше вопросы. А последний "аргумент" умиляет особенно. Напомню ключевой момент из Деко:

Местные жители даже назвали К. Девилье имена некоторых военнослужащих, многие из которых впоследствии звучали на Нюрнбергском трибунале. А. Деко был хорошо осведомлен относительно провального для советской стороны допроса 1 июля 1946 г. в Нюрнберге командира 537 полка войск связи Ф. Аренса (Деко. Великие загадки... С. 266). Однако, ссылаясь на свидетельство К. Девилье, он тем не менее назвал этот полк в связи с Катынским делом. Случайно ли? Возможно, потому что, по мнению Деко, 537-й полк войск связи служил прикрытием, как утверждали в немецкие солдаты, для «айнзатц-командо» СС II?

Во время передачи «Трибуна истории» на французском телевидении К. Девилье подверглась перекрестному допросу в прямом эфире со стороны ведущего французского специалиста по вопросам Центральной Европы Г. Монфора и бывшего польского военнопленного в советских лагерях, майора армии Андерса Ю. Чапского. Она вела себя очень уверенно и достойно выдержала это испытание, убедительно ответив на все вопросы (Деко. «Великие загадки...». С. 304).Если Кжепский пытался поймать ее на несоответствии ее показаний и доказанных фактов, она не терялась. С легким польским акцентом и спокойной уверенностью она отвечала:

То есть ее ответом на вопросы, ставящие ее свидетельство под сомнение, было тупое заявление о своей правоте. Типа: "Что вы тут лезете со своими фактами, кто тут очевидец - я или вы?!". И это Швед и Стрыгин называют "убедительным" ответом?

«Что бы вам хотелось, чтобы я сказала? Я не изучала это дело, не читала книг и отчетов. Я рассказываю только о том, что видела и слышала, и все».

Впрочем, Стрыгин и Швед заверяют нас, что:Свидетельство К. Девилье заслуживает тщательного расследования, если учесть, что А. Деко также упомянул показания берлинского булочника Пауля Бредоу, служившего осенью 1941 года под Смоленском связистом при штабе группы армий «Центр». П. Бредоу в 1958 г. в Варшаве, во время процесса над Э. Кохом, одним из нацистских палачей, под присягой заявил: «Я видел своими глазами, как польские офицеры тянули телефонный кабель между Смоленском и Катынью». Во время эксгумации в 1943 г. он «сразу узнал униформу, в которую были одеты польские офицеры осенью 1941 г. » (Деко. «Великие загадки...». С. 275).

Начнем с того, что звали Пауля не "Бредоу" (так могли бы звать англичанина), а Бредлов (ср. S. Orłowski, R. Ostrowicz, Erich Koch przed polskim sądem, 1959, s. 170, "Co widział i słyszał świadek Paul Bredlow").

П. Бредоу также сообщил, что он лично слышал телефонные переговоры между Кохом и командующим группой армий «Центр» фон Боком о перевозке поляков на Восток, где их расстреливали. Известно, что связь для штаба группы армий «Центр» обеспечивал тот самый 537 полк связи, в причастность которого к расстрелу польских военнопленных не поверили в Нюрнберге («Эрих Кох перед польским судом». С. 161).

Если бы авторы покопали бы хоть немного глубже, они могли бы найти, например, вот эту новостную заметку из Hamburger Abendblatt (6-7.12.1958, S.2):

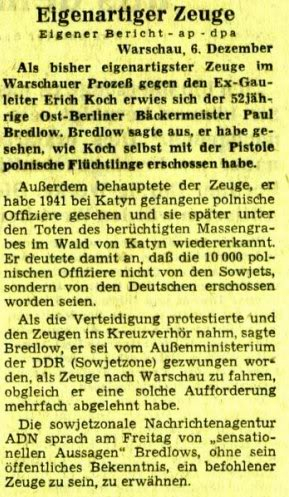

Перевод:Странный свидетель

Итак, Бредлов - свидетель из коммунистической ГДР, которого против его воли привезли выступать свидетелем в коммунистическую Польшу. Понятно, что в обеих диктатурах советская "версия" насаждалась силой, поэтому Бредлов, служивший ранее в 537 полку связи, был под особым давлением (потому что именно с этим полком советская сторона связывала катынское дело), а свидетельство, прямо опровергающее немецкую вину, дорого бы ему обошлось.

Наш отчет - ap - dpa

Варшава, 6 декабря

На данный момент самым странным свидетелем в варшавском процессе против бывшего гауляйтера Эриха Коха стал 52-летний булочник из Восточного Берлина Пауль Бредлов. Бредлов заявил, что он видел, как Кох лично расстреливал из пистолета польских беженцев.

К тому же свидетель сообщил, что он видел в 1941 году в Катыни пленных польских офицеров, а позже узнал их среди мертвецов в известных массовых захоронениях в Катынском лесу. Этим он указал на то, что 10000 польских офицеров были расстреляны не Советами, а немцами.

Когда защита запротестовала и стала подвергать его перекрестному допросу, Бредлов сказал, что его заставило приехать свидетелем в Варшаву Министерство иностранных дел ГДР (Советская зона), хотя сам он несколько раз отказывался от таких приглашений.

Новостное агентство советской зоны ADN в пятницу говорило о "сенсационном свидетельстве" Бредлова, не упоминая о его публичном признании в том что он - недобровольный свидетель.

На этом вопрос можно было бы закрыть, но обратимся к стенограмме процесса. Бредлов свидетельствовал на протяжении трех дней (с 3 по 5 декабря 1958 г.). Ограничимся перечислением следующих моментов (в реальности проблем еще больше).

1. Бредлов утверждал, что якобы слышал разговоры Коха с гауляйтером Кубе и что "Кубе был подчиненным рейхскомиссара Коха" (якобы "это часто слышалось из разговоров, которые велись"), что, естественно, было не так - генеральный комиссариат "Белорутения" к Коху отношения не имел.

2. Бредлов утверждал, что Кубе играл роковую роль в решении судьбы польских военнопленных под Смоленском ("провел несколько разговоров о том, что их нельзя выслать, потому что это несколько тысяч человек и есть трудности с транспортом", "как главные участники, были упомянуты фамилии Коха и Кубе, которые были названы как те, кто дал приказ на расстрел"). Но это очевидный нонсенс, поскольку Смоленск Кубе не подчинялся, вообще не был частью рейхскомиссариата "Остланд" и был под управлением военной администрации.

3. Бредлов утверждал, что эксперты международной комиссии, созванной немцами (в частности, не участвовавшие на самом деле в комиссии "профессора из Норвегии, из Швеции") "подтвердили, что смерть должна была наступить не раньше осени 1941 года" и "писали такие статьи в газеты и отчеты". Очередной очевидный нонсенс, не вписывающийся даже в советскую пропаганду и противоречащий самому себе.

4. Бредлов утверждал, что написал письмо, изобличающее Коха, в польское посольство в Берлине и был вызван в МИД ГДР, который заставил его ("в такой форме, что я не мог отказаться") поехать на процесс (сам Бредлов этого якобы не хотел: "это было совершенно далеко от меня, выступать здесь по этому делу, и до последнего момента я отказывался", "я вообще не имел намерения выступать как свидетель") и молниеносно оформил документы на поездку ("в течение нескольких часов мне дали паспорт"), при этом Бредлов заявил: "В Берлине меня не допрашивали". Что вызывает вопрос: с чего это МИД без всякого допроса, то есть минимальной проверки, посчитал Бредлова таким ценным свидетелем? Допустим, МИД ГДР сделал это по просьбе польских друзей - но они-то откуда поняли, что Бредлов такой важный свидетель, минимально не проверив его письмо?

5. Бредлов то утверждал, что "как главные участники, были упомянуты фамилии Коха и Кубе, которые были названы как те, кто дал приказ на расстрел" (очередной нонсенс, причем свидетель не потрудился сообщить, кем были упомянуты такие "сведения"), то увиливал от ответа на прямой вопрос об их вине ("Кто именно это приказал, я не знаю. Только из разговоров можно было сделать вывод, что Кубе не получил никаких возможностей для транспорта и что их оттранспортирование в тыл было отклонено по совету Кубе").

6. Во время процесса выяснилось, что по прибытии Бредлова в Польшу он был допрошен прокурором 1 декабря. Протокол этого допроса в ключевых пунктах противоречил свидетельству Бредлова на процессе. Например, сначала Бредлов утверждал, что казнь была у той стены дома, где жил Кох, а на процессе - что не может точно установить место, где была проведена казнь. Сначала Бредлов утверждал, что был так потрясен казнью, что, не дожидаясь конца, отошел; на процессе же - что был там до конца казни, а Кох повернулся после казни и вошел в дом (и именно в тот момент, когда Кох повернулся, Бредлов его узнал: "я наблюдал за казнью до конца и видел, как Кох отвернулся, и видел его лицо, и видел, как он возвращался домой").

7. Прокурор стал категорически возражать против использования этого протокола во время процесса, используя абсурдные казуистические аргументы, заявив, в частности, что противоречий между протоколом и судебными показаниями еще больше, что еще раз свидетельствует о том, что "это только информационная заметка, имеющая целью сориентировать прокуратуру, сможет ли св. Бредлов что-либо внести в дело и будут ли его показания существенными", хотя каким образом такой якобы ничего не значащий и полный ложной информации документ мог сориентировать прокуратуру - прокурор не объяснил, как не объяснил и природу противоречий, которые, таким образом, остаются доказательством сфабрикованности свидетельства Бредлова.

8. О судьбе военнопленных Бредлов заявил: "Я больше этих людей не видел". И все? Как Бредлов, состоя в 537-м полку связи и находясь в нужное время (август-сентябрь 1941 г.) в нужном месте (участок от Катыни до Смоленска, при этих самых военнопленных) не узнал о длительном расстреле его полком тысяч этих самых военнопленных хотя бы из внутриполковых разговоров?

В архиве немецкого МИД имеется переписка МИД ГДР о Бредлове. В одном недатированном документе (PA AA, M 1-A/3730, Bl. 94-95) сначала вкратце пересказывается эпизод с заявлением Бредлова о недобровольности его явки, включая, например, такой пассаж:

Председатель спросил, исходила ли инициатива выступить по этому делу от него. Свидетель ответил на этот вопрос довольно неясно, так что из этого можно было лишь заключить, что своими сообщениями он хоть и хотел способствовать установлению истины о Кохе, но как свидетель по этому делу он себя не заявлял.

Интересны наблюдения о споре вокруг протокола первоначального допроса:

Спор между защитой и прокуратурой вот уже два дня ведется по поводу того, что якобы не соответствует законодательным предписаниям тот факт, что гражданин ГДР Бредлов уже в понедельник по прибытии был допрошен прокуратурой, а в начале показаний Б. этот протокол был передан суду, но не защите. На основании постановления суда защита все же получила этот протокол и в ходе заседания в четверг после обеда заявила, что между показаниями, зафиксированными в протоколе от понедельника, и показаниями, данными во время слушаний в среду и четверг, существуют существенные различия. Прокурор попытался представить протокол от понедельника лишь как протокол с ключевыми моментами, что, однако, прозвучало не слишком убедительно и было решительно отвергнуто защитой, поскольку показания Б. от понедельника фактически обозначены как полноценный протокол.

В служебной записке Брингмана от 29.11.1958 о разговоре 27.11.1958 между тов. Копой (польским дипломатом), Белингом и Брингманом (ibid., Bl. 96) говорится, что Копа сообщил немецким коллегам, что свидетели Бредлов и Мольткау могут дать важные свидетельские показания против Коха, письма им уже высланы и 1 декабря их следует допросить в Варшаве. Немецкие товарищи пообещали содействие.

В служебной записке Штроппа от 05.12.1958 о разговоре с тов. Полудняком 04.12.1958 читаем (ibid., Bl. 100, 101):Разговор произошел по нашей инициативе, поскольку дневное заседание на процессе Коха выявило обстоятельства, которые требовали немедленного прояснения с польской стороной и не терпели отлагательств. Тов. П. выразил готовность обсудить этот вопрос со мной немедленно, несмотря на поздний час.

Я проинформировал тов. П. об основном содержании показаний свидетеля Пауля Бредлова, который прибыл из Берлина в Варшаву, чтобы дать здесь показания против Коха. В частности, я изложил, что Б. заявил: "Я прибыл сюда против своей воли". Кроме того, я сообщил, что на вопрос суда, согласился ли он выступать в качестве свидетеля, Б. ответил: "Мне это было чуждо, я до последней минуты отказывался ехать сюда, но меня строго обязали к этому, всё было улажено, я получил паспорт и поехал. Я сам не вызывался в свидетели".

Я обратил внимание тов. П. на то, что эти показания свидетеля Бр. создали крайне неприятную ситуацию, поскольку выступление этого человека наносит ущерб как нашей стороне, так и польской. Я выразил убеждение, что присутствующие западные журналисты, несомненно, растиражируют это на полную катушку. Убедиться в этом можно будет завтра, просмотрев западную прессу.

Товарищ П. сказал буквально, что это породило неприятную историю. Он немедленно, в моем присутствии, связался с директором Лободичем и проинформировал его об этом деле. После телефонного разговора тов. П. спросил меня, могу ли я предоставить ему стенограмму этого заседания. В соответствии с договоренностью с товарищем послом Хегеном, я отклонил его просьбу и пояснил, что у меня есть лишь запись в виде тезисов. Я сказал, что, по нашему мнению, было бы правильно, если бы прокуратура самостоятельно исправила сложившуюся ситуацию. Тов. П. ответил, что это и есть их мнение, и пообещал связаться с Генеральной прокуратурой еще в тот же вечер и проинформировать меня о результатах своих переговоров на следующее утро.

В ходе дальнейшего разговора товарищ П. пояснил, что посольство Польши в Берлине, разумеется, лишь содействовало даче показаний свидетелем Б. В соответствии с Договором о правовой помощи между ГДР и ПНР, Генеральная прокуратура ПНР и Генеральная прокуратура ГДР ранее провели обсуждения о том, должен ли Б. давать показания. В связи с этим я подчеркнул, что МИД ГДР имел отношение ко всему делу лишь постольку, поскольку он выдал Бр. паспорт и визу по запросу Посольства ПНР в Берлине.

В последующей беседе товарищ П. сказал, что, когда он узнал о появлении Б. в прессе, он был твердо убежден, что всё идет хорошо. Он был искренне горд, что в качестве выражения дружественных отношений между ГДР и ПНР выступил столь хороший свидетель из ГДР. Однако, получив текущую информацию, он переживает настоящее похмелье. В ответ я еще раз заявил, что сложившаяся ситуация срочно нуждается в исправлении и что, по нашему мнению, это исправление должно быть осуществлено Генеральной прокуратурой ПНР.

В служебной записке Штроппа от 06.12.1958 о телефонном разговоре с тов. Полудняком 05.12.1958 читаем (ibid., Bl. 98):

Возвращаясь к нашему вчерашнему обсуждению показаний свидетеля Бредлова на процессе Коха, товарищ П. сообщил мне, что он разговаривал с представителем Генеральной прокуратуры, поддерживающим обвинение в этом процессе, о событиях, произошедших на дневном заседании суда 4 декабря 1958 года. Генеральная прокуратура придерживается мнения, что показания свидетеля имеют крайне важное значение для подкрепления обвинительного заключения. Утверждения Бр., что он прибыл в Варшаву против своей воли, не имеют значения, поскольку процессуальные нормы допускают возможность принуждения свидетеля к даче показаний по распоряжению судебных органов, даже вопреки его желанию. На моё возражение о том, что, даже если это было бы так, показания Бр. всё же сводятся к тому, что его вынудили поехать в Варшаву либо польское посольство в Берлине, либо МИД ГДР, товарищ П. отреагировал вопросом, прозвучали ли эти слова вообще. Я пояснил ему, что на том заседании, когда Бр. говорил о давлении, оказанном на него с целью принудить к поездке в Варшаву, он назвал лишь две инстанции: польское посольство в Берлине и МИД. Товарищ П. выразил удивление по поводу этого разъяснения и сделал вид, будто ему это неизвестно. Однако я сообщил ему ровно те же самые сведения в предыдущий вечер во время нашей беседы.

Я поинтересовался, можно ли на сегодняшнем заседании ожидать от польской Генеральной прокуратуры желаемого нами исправления ситуации. Товарищ П. не смог дать мне никакой информации по этому поводу, так как он якобы об этом не спрашивал.

В недатированной (или недатируемой по электронной копии) записи замминистра Шваба значится (ibid., Bl. 104):

Мы здесь установили, что данный свидетель в польском посольстве в Берлине сам вызвался в качестве свидетеля против Коха. Мы по просьбе местного посольства выдали выездную визу, и это всё, что было сделано с немецкой стороны в этом вопросе. Таким образом, человек сам явился в польское посольство, и нет никаких причин это скрывать, если его спросят журналисты.

Если принять эту посылку, из этого следовало бы, что Бредлов соврал о ключевом моменте (о том, что он не хотел быть свидетелем, а в Польшу его заставил прилететь МИД ГДР), что само по себе сделало бы его показания сомнительными. В то же время эта записка больше похожа на попытку выработать тактику спасения лица.

Подытоживая, можно сказать, что показания Бредлова, ставшего недобровольным свидетелем при странных обстоятельствах, абсурдны и содержат грубые исторические ляпы, а его первый допрос в Варшаве противоречит его допросу во время судебного заседания. Никаких причин считать показания Бредлова достоверными просто нет.

Видимо, так же посчитал и суд. На 122 машинописных страницах приговора от 09.03.1959 (IPN BU 2586/233) Бредлов, в отличие от других свидетелей, не упоминается ни разу. Не упоминаются и эпизоды из его свидетельства. В частности, нигде не упоминается катынское дело.

"Показаниями" Девилье и Бредлова Владислав Швед размахивает как флагом при всяком удобном случае. Бредлов и Девилье упоминаются в заметках "52 вопроса о Катыни", "Ещё раз о записке Берия", Бредлов упоминается в заметках "Честный взгляд на Катынь", "Катынь. Что дальше?". При этом все время звучат обвинения в "игнорировании", "замалчивании" этих "свидетелей". Вот, например, отрывок из "Честного взгляда":Напомним, что в 1958 г. в Варшаве в ходе судебного процесса над бывшим гауляйтером Польши Э.Кохом, берлинский булочник, бывший связист 537 полка связи вермахта Пауль Бредоу, служивший осенью 1941 года под Смоленском, под присягой заявил: «Я видел своими глазами, как польские офицеры тянули телефонный кабель между Смоленском и Катынью». Во время эксгумации в 1943 г. он «сразу узнал униформу, в которую были одеты польские офицеры осенью 1941 г.».

"Этот факт" был изложен не Орловским и Островичем (которые писали лишь о якобы телефонных переговорах между Кохом и фон Боком, полностью опуская катынский эпизод), а Аленом Деко, но ладно, это мелочь. Тут интереснее другое - Швед уже называет Бредлова "бывшим связистом 537 полка связи вермахта". Постойте-ка, г-н Швед, а разве 537-й полк связи не был прикрытием для некой мифической айнзацкоманды, согласно Девилье? И как же Бредлов умолчал о таком "факте"? Разберитесь уже в своих "свидетелях"!

Этот факт был изложен в книге польских журналистов С.Орловского и Р.Островича «Эрих Кох перед польским судом». Но в современной Польше об этом предпочитают не вспоминать, так как якобы в «народной» Польше «правда» о Катыни была не возможна.

На самом деле "показания" Девилье и Бредлова представляют интерес лишь для исследователей советской дезинформации зарубежом, еще может быть для психиатров. Из вышеизложенного уже должно быть очевидно, почему историки не воспринимают их всерьез. Впрочем, стоит упомянуть, что "показания" Девилье были разобраны еще в 1965 году Здиславом Шталем (Zdzislaw Stahl, "Katynskie echa w 25-lecie zbrodni", Dziennik Polski i Dziennik Zolnierza, nr. 159, Londyn, 6.7.1965; перепечатано в Katyn. Wybor publicystyki 1943-1988 i Lista Katynska, Londyn Polonia, 1988, s. 134, 135).

Так что Швед, мягко скажем, опоздал со своими сенсациями.

Фальшивка "рапорт Стаглецкера"

О том, что после оккупации немцами Смоленска, в его окрестностях находились польские офицеры, свидетельствует рапорт командира айнзатцгруппы при штабе группы армий «Центр» Франца Стаглецкера на имя начальника Главного управления имперской безопасности Рейнхарда Гейдриха о действиях группы за период с августа по декабрь 1941 г, в котором указывается: «... Выполнил главный приказ, отданный моей группе,- очистил Смоленск и его окрестности от врагов рейха - большевиков, евреев и польских офицеров» (оригинал хранится в архиве нью-йоркского «Идиш сайнтифик инститьют», копия - в архиве Союза антифашистских борцов в Праге).Ситуация совершенно анекдотическая.

Во-первых, стыдно людям, пишущим на такие темы, не знать, что по-русски надо писать не "Стаглецкер", а "Шталекер" (Stahlecker).

Во-вторых, стыдно людям, претендующим на серьезность, не знать, что Франц Вальтер Шталекер руководил айнзацгруппой А и зверствовал в интересующий нас период в Прибалтике, а значит в Смоленске не убивал ни евреев, ни большевиков, ни польских офицеров (см., например, книгу The Einsatzgruppen Reports, указанную выше). Айнзацгруппой Б, которая действовала в Смоленске, в интересующий нас период руководили Артур Небе и Эрих Науманн.

В-третьих, стыдно не знать, что сводный отчет (Gesamtbericht) Шталекера за время с начала "работы" айнзацгруппы А по 15 октября 1941 года (то есть как раз интересующий нас период) - документ весьма известный, приводился как доказательство в Нюрнберге (документ L-180/USA-276, опубликован в Trial of the major war criminals before the International Military Tribunal, 1949, vol. XXXVII, pp. 670-717; подлинник есть в РГВА ф.500, оп.4, д.93). Стоит ли говорить, что данная информация в подлинном докладе не фигурирует?

Существует также сводный отчет Шталекера с 16 октября 1941 года по 31 января 1942 года. В нюрнбергских материалах он опубликован лишь частично (документ PS-2273, Trial ... op. cit, vol. XXX, pp. 71-80), однако подлинник есть в Российском Государственном Военном Архиве (ф.500, оп.4, д.92), а копия - в United States Holocaust Memorial Museum. Г-да Швед и Стрыгин могут пойти в РГВА и убедиться, что во втором отчете тоже нет ни слова об убийстве польских офицеров под Смоленском.

Более того, как уже было показано раньше, об убийстве поляков должны были бы сообщать не только сводные, но и рутинные отчеты айнзацгрупп, но они об этом молчат.

В-четвертых, чтобы сообразить, что если бы такой документ существовал, то советская сторона его непременно использовала бы, не надо быть гением - надо просто иметь мало-мальски функционирующий головной мозг.

И вот эти люди хотят, чтобы историки воспринимали их всерьез?

Замечу, что в данном случае Стрыгин и Швед не ссылаются вообще ни на один источник. Первоисточником для них мог послужить пресловутый Виктор Илюхин. Вот цитата из его статьи "Катынское дело по Геббельсу":

В печати были ссылки на рапорт начальника «Айнзатцгруппы "Б"» при штабе группы армий «Центр» Франца Стаглецкера на имя Гейдриха о действиях группы за период с августа по декабрь 1941 г., где среди прочего указывается: «...Выполнил главный приказ, отданный моей группе, – очистил Смоленск и его окрестности от врагов рейха – большевиков, евреев и польских офицеров». Оригинал документа хранится в архиве нью-йоркского «Идиш сайнтифик инститьют», копия есть в архиве Союза антифашистских борцов в Праге.Утверждение Илюхина еще более потешно - он называет наименование айнзацгруппы - "Б".

А вот комментарий Илюхина порталу km.ru (23.11.2008):

Я могу сказать: есть рапорт немецкого офицера Стаглецкера, командующего особой группой. За войсками же шли специальные команды, которые наводили свой «порядок», расстреливая коммунистов, евреев и так далее. Так вот, Гейдриху (начальник Главного управления имперской безопасности. – Прим. KM.RU) Стаглецкер писал: «Я выполнил тот приказ, который поставлен был передо мной: я очистил Смоленск и окрестности от евреев, большевиков и поляков». Кроме того, есть ведь очень много свидетелей, которые были очевидцами всего того, что произошло. Это сейчас на доказательства, которые ранее представляла советская сторона, никто не хочет обращать внимания.Но, собственно, не так важно кто именно первым вбросил эту нелепую фальшивку. Важно то, что ее бездумно, как попугаи, используют видные "катынские ревизионисты".

Вильгельм Шнайдер

Первое - свидетельство Вильгельма Шнайдера. В приложении к Тайне Катыни оно приведено полностью (с. 481-485), и вот как его обыгрывают Швед и Стрыгин в основном тексте (с. 102):

Интерес представляют показания, которые, немецкий гражданин Вильгельм Гауль Шнейдер 5 июня 1947 г. дал капитану Б. Ахту в г. Бамберге, в американской зоне оккупации Германии. Шнейдер заявил, что во время пребывания в следственной тюрьме «Tegel» зимой 1941/42 г. он находился в одной камере с немецким унтер-офицером, служившим в полку «Regiment Grossdeutschland», который использовался в карательных целях. Этот унтер-офицер был обвинен в подрыве боевого духа народа, или пораженчестве и приговорен к смерти.Однако налицо лишь бездумное цитирование источников без какой-либо попытки анализа.

Он рассказал Шнейдеру, что «поздней осенью 1941 г., точнее в октябре этого года, его полк совершил массовое убийство более десяти тысяч польских офицеров в лесу, который, как он указал, находится под Катынью. Офицеры были доставлены в поездах из лагерей для военнопленных, из каких - я не знаю, ибо он упоминал лишь, что их доставляли из тыла. Это убийство происходило в течение нескольких дней, после чего солдаты этого полка закопали трупы» (Архив внешней политики Российской Федерации. Фонд 07, опись 30а, папка 20, дело 13, л. 23.). Вспомним дневник польского офицера, который был опубликован в испанской газете «АВЦ». Совпадение налицо.

1. В письме от 2.4.1947 Шнайдер писал:

Я имею возможность сообщить Министерству обстоятельные данные о том, какой немецкий полк произвел убийство польских офицеров в Катынском лесу. Это не был разведывательный полк (Heeresnachrichten) 537.Но если убийство совершил не полк или батальон 537, значит свидетели из доклада Бурденко врали. Более того, показания Шнайдера абсолютно не состыкуются и с остальными "свидетелями" Стрыгина и Шведа (см. выше и ниже).

2. Абсурдно полагать, что элитному полку вермахта дали бы задание в перерыве между тяжелыми боями казнить несколько тысяч польских офицеров, когда этим должны были заниматься орудовавшие в Смоленской области палачи из айнзацгруппы Б.

3. Согласно показаниям советских свидетелей в докладе комиссии Бурденко, к октябрю абсолютное большинство поляков было уничтожено. Более того, казни якобы проходили в течение как минимум двух месяцев, может даже больше - в показаниях же Шнайдера всех убивают за несколько дней.

4. Согласно показаниям Шнайдера, поляков привозили на поездах ("их доставляли из тыла" - откуда?). Согласно советскому докладу, лагеря О.Н. были захвачены вместе с поляками, часть поляков разбежалась, их находили и казнили. Ни о каких поездах не упоминается.

5. Кроме показаний Шнайдера не существует никаких свидетельских или документальных сведений, которые свидетельствовали бы о том, что в указанный период "Великая Германия" находилась под Смоленском сколь-нибудь длительное время или вообще имела какое-либо отношение к катынскому преступлению.

Врет либо Шнайдер, либо его источник. Но есть все основания полагать, что врет именно Шнайдер, и что никакого источника не было. Дело в том, что его ловили на вранье и по другому поводу. Немецкий журналист Гюнтер Пайс, расследовавший обстоятельства неудачного покушения на Гитлера Георгом Эльзером в 1939 году сообщил о Шнайдере следующее (Guenter Peis, "Zieh' dich aus, Georg Elser!", Bild am Sonntag; за полный текст цитат я благодарен Гансу Ульриху Коху, сотруднику Georg-Elser-Arbeitskreis Heidenheim):

[номер газеты от 8.11.1959] Вильгельм Шнайдер из Бамберга, бывший член польского подпольного движения, заявил под присягой, что покушение планировалось и должно было быть осуществлено его организацией в сотрудничестве с лондонским бюро СДПГ в изгнании и с британскими службами.

В более длительной беседе Вильгельм Шнайдер не смог привести доказательств в пользу такого утверждения.

[номер газеты от 27.12.1959] Вильгельм Шнайдер из Бамберга в прошлом году подготовил аффидевит [eine eidesstattliche Versicherung] о том, что покушение планировалось и должно было быть осуществлено его организацией в сотрудничестве с лондонским бюро СДПГ в изгнании и с британскими службами.

В более длительной беседе Вильгельм Шнайдер не смог привести доказательств в пользу такого утверждения.

Он даже не смог вспомнить того, в какой колонне была помещена адская машина. По его данным, бомба была смонтирована в колонне 7 ноября 1939 года в 12 часов дня.

То есть в то время, когда в зале Бюргерброй-Келлер участники противовоздушных учений ели свой обед.

На самом деле Эльзер установил бомбу в колонну ночью, когда в пивной никого не было. К тому же на основании тщательного анализа свидетельских показаний и документальных материалов было достоверно установлено, что Эльзер действовал в одиночку (см. Anton Hoch, "Das Attentat auf Hitler im Muenchner Buergerbraeukeller 1939", Vierteljahrshefte fuer Zeitgeschichte, 1969, Heft 4, S. 383-413). Таким образом, Вильгельм Шнайдер - серийный, патологический лжесвидетель. В "52 вопросах" Швед негодует - почему, мол "игнорируется" свидетельство Шнейдера. Да вот именно поэтому.

Другим таким лжесвидетелем был некий Вацлав Пых, показания которого Сергей Стрыгин обнаружил в АВП РФ. В архиве хранится перевод, датированный началом 1953 года, длинного заявления, в котором приводятся и якобы подробности о катынских событиях. Оригинал, находящийся в пятитомном агентурном деле Пыха датирован 06.04.1952 (IPN Lu 003/567 t. 3, s. 228-252; заявление от 31.03.1952 с аналогичным содержанием, полностью посвященное катынскому делу, см. в IPN Lu 003/567 t. 4, s. 130-135, 139-141 - тут, однако, якобы посещенный Пыхом катынский лагерь называется "№ 1-ОН", см. л. 131; благодарю К. Коноплянко за доступ к материалам агентурного дела Пыха).

Текст этот был переправлен советской делегации в Нью-Йорке. В свидетельстве Пых признается:

После окончания организации лагеря в Радзивиллове, меня вызвали в НКВД, где мне сообщили, что обо мне собраны все сведения, на основании которых нет препятствий тому, чтобы я работал в качестве сотрудника НКВД, разумеется, если я на это согласен.

В принципе, на этом с Пыхом можно было бы и закончить. Но ради интереса давайте посмотрим, какие байки наплел этот агент НКВД (который позже стал и агентом польских спецслужб под именем "Тень"), и как его используют "катынские ревизионисты".

Я согласился и в мае 1940 г. был внесен в список секретных сотрудников НКВД, взяв себе псевдоним "СЕМП".

Для начала ключевой момент: первоначально в заявлениях Пыха версия о посещении им лагеря не упоминается. В приложении приводятся соответствующие документы. Достаточно упомянуть, что свой плен в СССР Пых описывает в письме президенту Польши от 10.01.1948, автобиографии от 19.04.1948, донесении от 10.08.1948, письме в Управление общественной безопасности в Люблине от 14.12.1949, записке вероятно от декабря 1949 г. Ни в одном из этих документов нет ни намека на катынские события, являвшиеся бы одним из самых важных элементов повествования, особенно когда речь шла о документах, где этот плен описывается относительно подробно. При этом Пых даже подчеркивает, что "отправился в СССР, потому что верил, что только с этой стороны придёт освобождение мира от гитлеровского кошмара", но самый очевидный пример этого кошмара, свидетелем которого якобы был он сам, почему-то не приводит.

Разрабатывать катынскую тему Пых начал в 1952 г., по-видимому, в марте, в связи с деятельностью комитета Мэддена.

Так, 06.03.1952 Пых писал в письме в радиопередачу Fala 49 (IPN Lu 003/567 t. 4, s. 85; T. Wolsza, "Konfabulacje Wacława Pycha w sprawie zbrodni katyńskiej (1952 rok)", Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały, 2011, t. 10, s. 15-16; в статье Вольши некорректно указаны архивные шифры):

Эта позорная ложь возмущает меня тем более, что я точно знаю относительно катынского дела, я знаю, что там произошло, как это произошло.

Я разговаривал с людьми из этих лагерей незадолго до того, как они были захвачены нацистами.

Этим и ограничивается "содержательная" часть письма. Понятно, что это не может быть описанием его пребывания в лагере "2-ОН". Это не повествование человека, который не только "разговаривал" с такими людьми до их захвата, а якобы видел их в лагере, присутствовал при захвате, жил вместе с ними после захвата, был свидетелем их вывоза на расстрел и, наконец, сам был почти расстрелян.

Сохранился ответ Пыху от 07.03.1952 от партийной газеты Sztandar Ludu, где выражалась готовность выслушать информацию Пыха о катынском преступлении, то есть незадолго до ответа Пых обращался в редакцию газеты с соответствующим письмом (IPN Lu 003/567 t. 4, s. 128).

А 24.03.1952 Пых пишет пространное донесение "О деле Катыни - его начале и конце" (фрагмент впервые приведен в Wolsza, op. cit., s. 16; Вольша ошибочно называет это донесение письмом в вышеуказанную газету, на что нет никаких указаний; донесение подписано агентурным псевдонимом "Тень"; донесение ошибочно датировано Вольшей по дате машинописной расшифровки). В донесении еще раз подробно рассказывается история нахождения Пыха в советском плену, в этот раз с ударением на разоблачение немецко-англосаксонской катынской провокации, но ни словом не упоминается якобы нахождение Пыха в одном из катынских лагерей и его свидетельство о расстреле:

Однако всё чаще случалось, что жизнь, состоящая из дурных развлечений, наскучивала этим людям, состояние праздности и лени тяготило их все сильнее, и в таких случаях эти солдаты настойчиво просили перевести их в трудовые лагеря, и согласно их просьбам они переводились.

Подобные обращения имели место в 1940 и 1941 годах, особенно в 1941 году было очень много переводов из Старобельска в наши рабочие лагеря - подофицеров и младших офицеров, а даже, как позже оказалось, нескольких офицеров.

Их фамилии я постараюсь собрать от свидетелей, указанных ниже, и предоставлю.

Наибольшее число таких переводов из лагерей Старобельска, Кривого Рога, Смоленска и подмосковных лагерей было с весны 1941 года до начала июня 1941 года.

Будучи комендантом и организатором лагерей в Захорцах, Радзивиллове, Сытне, Родатычах, Янове, Скнилове и Старобельске, я принимал этих людей, вел их учет, организовывал их в соответствующие подразделения, потому представленные мной факты верны и достоверны.

Достоверность этих фактов могут подтвердить граждане: [...] - их нужно только умело найти и побудить сказать правду, и они подтвердят мои слова и представят много интересных доказательств, о которых я не знаю. К тому же на основании этих данных могу смело утверждать, что ложью является то, что польские офицеры были массово убиты в 1940 году в Катыни, если установлено, что в 1941 году до июня они ещё находились в Старобельске.

Ложным является утверждение враждебной пропаганды, будто лагерь в Катыни насчитывал 14 000 офицеров, так как каждому поляку известно, что лагеря в СССР не насчитывали больше 250–1500 человек, на что имеются доказательства и что могут подтвердить все поляки, которые были в СССР и которые в настоящее время находятся в стране [Польше - С. Р.].

22-6-1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз - рабочие лагеря были эвакуированы вглубь СССР [...]

Были случаи побега с нашей стороны - этих людей не преследовали, на вопрос, почему они это делают, энкавэдисты отвечали: видимо, хотят идти к Гитлеру - пусть идут, наверняка, когда его встретят, пожалеют, что ушли, а нам, братья, такие люди не нужны.

Такое поведение советских солдат наносит решительный удар по гитлеровской пропаганде, а теперь - англосаксонской, обвиняющей Советский Союз в преступлениях в Катыни.

В августе 1941 года мы прибыли в лагеря в Старобельске, и здесь я узнал, что польские офицеры выехали незадолго до нас в лагеря под Смоленском, под Козельском и другие, а Старобельск предназначался для тех, кто будет строить аэродром для тяжёлых бомбардировщиков.

В Старобельске я и указанные мною знакомые повторно убедились, что польские офицеры ещё весной 1941 года находились там, мы установили, что сведения об их образе жизни были достоверны.

Строя вышеупомянутый аэродром, я разговаривал с солдатами, унтер-офицерами и офицерами, прибывшими со всех лагерей, в том числе из лагерей под Катынью, и из этих разговоров я также узнал, что под Смоленском, около Катыни, ещё находятся польские офицеры, а солдаты прибудут к нам, тогда как офицеры поедут на сборный офицерский пункт.

В октябре 1941 года мы отправились в Тоцкое с целью организации польской армии и я установил, что в это Тоцкое прибыло очень много офицеров, больше, чем было необходимо для укомплектования штатных должностей.

Таким образом, вражеская пропаганда здесь также получает удар, потому что совершенно невозможно поверить, что русские истребили польских офицеров в Катыни, оставив в живых офицеров в других лагерях, и то таких ожесточённых врагов Советского Союза, как генерал Токажевский, Андерс, полковник Окулицкий и многие-многие другие.

Сегодня, спустя около десяти лет, я забыл многие факты, забыл множество фамилий, имеющих, несомненно, сегодня большое значение для дела, но никто тогда не предполагал, что англосаксы способны на такую макабрическую подлость, чтобы обвинять Геройский Советский Союз в убийстве в Катыни; независимо от этого, я считаю, что после надлежащей организации дела и подготовки свидетелей можно нанести этой злобной пропаганде решающий и окончательный удар.

Тут важны не столько искажения базовых фактов (вроде утверждения, что в лагерях не могло быть более 1000 человек; "соломенного чучела" о якобы 14000 офицерах в "лагере в Катыни", чего никто никогда не утверждал; еще одного соломенного чучела об убийстве вообще всех офицеров - естественно, оставались как минимум офицеры из Литвы и Латвии, так что само присутствие где-то офицеров ничего не доказывает и не опровергает), сколько тот факт, что все выводы о катынском преступлении тут делаются исключительно на основании разного рода "аргументов" (от поведения чекистов, от наличия офицеров, от чужих сообщений об офицерах под Катынью), а не на основании собственного опыта в Козьих Горах. Между "совершенно невозможно поверить, потому что ..." и "я знаю, потому что все это видел и пережил" - пропасть.

Ну и, стоит повториться, в этом подробном донесении нет вообще ни следа посещения Пыхом одного из катынских лагерей, будь то "1-ОН" из сообщения от 31 марта или "2-ОН" из сообщения от 6 апреля.

Более того, в оформленном как доклад о заявлении Пыха документе от 25.03.1952 имеется следующее добавление:добавляю, что свидетелем этого может быть гражданин Стжалковский, который в настоящее время работает служащим в Центральной Металлургической конторе в Варшаве, так как он был пленником лагеря Старобельск и может сообщить факт[ы], а также фамилии пленных в Катыни. Во время моего прибытия из лагеря в лагеря в Старобельске нам говорили советские солдаты, что вскоре в лагерь Старобельск прибудет около 5 тысяч польских офицеров из лагерей, размещённых около Смоленска. Больше фактов и фамилий по делу Катыни я не знаю, однако постараюсь установить контакты со знакомыми людьми, с которыми я находился в лагере, и в проведённых с ними беседах установлю дальнейшие факты, а также персональных свидетелей по этому делу.

Вполне красноречиво.

Из всего этого уже следует, что Пых просто придумал историю о посещении им лагеря "2-ОН" (или "1-ОН"). Причем мы знаем, что это произошло между 23 или 24 марта (23 - потому что эта дата изначально стояла в донесении и была исправлена Пыхом) и 31 марта (как указано выше).

Это уже второй раз, когда можно было бы сказать, что мы завершаем разбор Пыха, поскольку он доказанный лжец и фантазер.

Но давайте рассмотрим и содержание его свидетельства. В нем самым важным проколом является датировка визита Пыха. В заявлении от 24 марта мы видим, что Пых в августе 1941 года еще находится в Старобельске (прибывает туда). Лишь после Старобельска в какой-то момент времени до октября 1941 года (когда он отправился в Тоцкое) Пых мог прибыть в лагерь под Смоленском. Свидетельство от 6 апреля 1952 г. (посланное в советский МИД в 1953 г.) устанавливает еще одну временную границу - в лагере "2-ОН" "пленные уже знали о советско-польском соглашении". Имеется в виду соглашение Сикорского-Майского от 30.07.1941. То есть в любом случае описаное происходило не ранее 30 июля. Но Пых говорит еще и о том, что он "забыл упомянуть чрезвычайно важную вещь, что после прибытия в Старобельск НКВД объявил пленным амнистию, в результате чего советская администрация была заменена польской, выделенной из числа пленных. Это привело к личным счетам, в которые и я был также втянут". Указ об амнистии датируется 12 августа, то есть по логике повествования Пыха и в этом заявлении в августе он еще находится в Старобельске.

Проблема в том, что лагерь, если бы он существовал, был бы захвачен уже до 30 июля, не говоря уже об августе. Согласно "Справке о результатах предварительного расследования так называемого 'Катынского дела'" (ГАРФ, ф. 7021, оп. 114, д. 6а, л. 6) лагерь находился в 25 км на запад от Смоленска по шоссе Смоленск-Витебск. Согласно объяснению катынского отрицателя Стрыгина, жилая зона лагеря располагалась в поселке Катынь.

Согласно военному дневнику группы армий "Центр" от 25.07.1941 (BArch RH 19-II/129, Bl. 113), 8-й армейский корпус достиг линии ж/д станция Катынь - середина Купринского озера и севернее, и уже проводилось охранение севернее Купринского озера до ж/д станции Лелеквинская. То есть если бы лагерь "2-ОН" существовал, он был бы захвачен не позднее 25.07.1941. А достигнуть его, учитывая тяжелые бои, обычному человеку, "ничего не заметив", было бы невозможно и задолго до этого дня. То же касается и мифического лагеря "1-ОН", якобы находившегося поблизости (у дер. Тишино), который был бы взят примерно в то же время (а если доверять показаниям мифического коменданта этого лагеря Ветошникова, то охрана не пропускала никого в направлении лагеря ни по Витебскому, ни по Минскому шоссе уже 13 июля).

Пых, как и сообщение комиссии Бурденко, говорит о лагерях для военнопленных поляков около Смоленска в 1941 году. Однако из советских же документов нам известны все лагеря с военнопленными поляками на тот период, и среди них нет лагерей в непосредственной близости от Смоленска. То есть Пых врет.

Название лагеря - "2-ОН" (или "1-ОН") также взято из доклада Бурденко. Лагеря с такими названиями в подлинных документах НКВД и, в частности, ГУПВИ не значится.

Взято из сообщения комиссии Бурденко и имя "начальника Арнеса (или Арне)", причем прямо с ошибкой - это был Аренс, а не "Арнес". Пых практически повторяет сведения сообщения о "рабочем батальоне № 537". В сообщении комиссии Бурденко фигурировал "537-й строительный батальон". На самом деле не батальон, а полк, и не строительный (или рабочий), а полк связи. Суть тут, стоит повториться, не в самих ошибках, а в том, что они указывают на источник Пыха.

Ну и, конечно же, Аренс прибыл под Смоленск лишь во второй половине ноября 1941 года (дата регистрации его прибытия - 21.11.1941). Таким образом, Пых его там видеть никак не мог.

Пых якобы сразу подал рапорт в НКВД о катынском инциденте. А вот в чекистской "Справке о предварительном расследовании..." значится, что судьба этих военнопленных "до опубликования немцами своих сообщений по "катынскому делу" была неизвестна".

Естественно, противоречит Пых и показаниям Шнайдера.

В письме Пыха председателю Совета Министров Польши вероятно от декабря 1953 г. катынский эпизод снова полностью исчезает.

Со свидетельством Пыха все очевидно. Причем было, вероятно, очевидно и польским спецслужбистам, которые не воспользовались его пропагандистским предложением. Действительно, в агентурной характеристике 1954 г. значится:

Так, например, он написал заявление, в котором изложил немецкое преступление в Катыни, требуя при этом, чтобы ему разрешили официальное выступление или публикацию в печати его заявления, в котором он не привёл достаточных вещественных доказательств или изложил их таким образом, что можно было иметь определённые сомнения в их достоверности.

В других характеристиках значится:

Учитывая двуличную роль указанного лица, как скрытого врага, способного вести враждебную деятельность, вносится предложение взять его в активную агентурную разработку.и

В связи с этим предлагается вывести упомянутого из сети как двуличного и провокатора, который одновременно может быть использован иностранными разведывательными агентурами.

Даже Швед и Стрыгин относятся к нему с определенной настороженностью (Тайна Катыни, с. 94):Заявление В. Пыха, не считая сведений о Катыни, по своей сути является фактическим доносом на неблагонадежных поляков, служивших в армии Андерса. Оно вызывает много вопросов. Пых вернулся в Народную Польшу в декабре 1947 г., но «сдать антисоветчиков» решил лишь спустя 5 лет. Тем не менее с учетом того, что в настоящее время найдены документальные свидетельства существования лагерей особого назначения под Смоленском, заявление В. Пыха представляет интерес большим количеством указанных в нем фамилий, фактов и подробностей. Однако все они требуют тщательной проверки.

Понятно, что заявление о нахождении таких "документальных свидетельств" было фабрикацией катынских отрицателей.

Тем не менее, сетевые "ревизионисты" носятся со свидетельством Пыха по форумам. Сам Стрыгин впервые рекламировал его в Сети как содержащее "уникальную информацию об истинных обстоятельствах Катынского дела". Бывший (к счастью) депутат Савельев даже запрашивал о Пыхе Генпрокуратуру. Известный в узких кругах видеоблогер Иванов, явно не отличающийся умом и сообразительностью, поднял Пыха на знамена как свидетеля пребывания Аренса в Козьих Горах раньше ноября.

В общем, беда с этими "катынскими ревизионистами". Все, что они могут - это "наскребать по амбарам" разный маргинальный исторический мусор (лжесвидетелей, типа Девилье, Йохансена, Тартаковского, Бредлова, Пыха, Шнайдера, да фальшивки типа "рапорта Стаглецкера") и "лепить" из этого мусора свою "версию" произошедшего, закрывая глаза на отсутствие сколь-нибудь действительно достоверной информации, которая могла бы их "версию" подтвердить.

Приложения.

Приложение 1: избранные места из стенограммы процесса над Эрихом Кохом.

Источник: IPN GK 318/751. Приводятся фрагменты, посвященные двум наиболее интересным по мнению автора эпизодам: катынскому и по якобы расстрелу, в котором принимал участие Кох.[3 grudnia]

[ark. 38-38b]

SW. Jąko żołnierz armi niemieckiej, byłem przy głównej kwaterze telegrafistą. I z tego powodu miałem możność słuchąnia rozmów jakie prowadził Koch z mąrsząłkiem polowym Von Bockiem.

Z tych rozmów zorientowąłem się, że chodziło o sprowadzenie transportu z tyłów armii, głównie z tereniu Polski.

PRZEW. W jakim to było czasie?

SW. To było w końcu lipca względnie na początku sierpnia 1941 r. Polscy obywatele zostali przywiezieni i w lasach Borysową i Mińska rozstrzelani. Rozstrzelano ich pod pretekstem, że chodzi tu o kolonizację. Cały dobytek został im zabrany 1 zmagazynowany m budynku Opery w Mińsku.

PRZEW. Czy o tym świadek wie z rozmów telefonicznych?

SW. Tak.

[...]

PRZEW. Jaką funkcję pełnił gauleiter Kube?

SW. Kube był podwładnym reichskomisarza Kocha. On miał funkcję takie jak Koch. Siedziba jego była w Mińsku, gdzie sprawował zarząd cywilny.

[...]

[ark. 39-39b]

SW. Gauleiter Kube był znany jako masowy morderca. Stracił życie w roku 1943, względnie 1944, podłożono mu minę do łóżka. Gdy żołnierze niemieccy przybyli na miejsce, to natrafiliśmy na obozy oficerów polskich pozostawionych przez Rosjan. Wtenczas samochodami sprowadzaliśmy tych jeńców, po stu i oni wykopywali rowy celem położenia kabli. Było to na przestrzeni od Katynia do Smoleńska.

PRZEW. W jakim to było czasie?

SW. To było w sierpniu i wrześniu. Cdy ci polscy jeńcy u nas pracowali od nich dowiedziałem się, że oni byli w niewoli rosyjskiej od 1939 roku i myśmy ich przejęli.

PRZEW. Co się z tymi jeńcami stalo?

SW. Naprzód była mowa o tym, że oni mieli być wysłani na tyły. Gauleiter Kube odbył kilka rozmów że ich nie można odesłać bo to jest kilka tysięcy ludzi i są trudności transportowe. Ja więcej tych ludzi nie widziałem. Dopiero w roku 1942 lub 1943 w odleglości 4 kilometrów od Katynia, nie daleko od naszej kwatery rozpoczęła się ekshumacja tych trupów. Ja poznalem po ubiorze, że chodziło o tych jeńców, którzy u nas pracowali. Hitler powołał rzeczoznawców, którzy mieli te rzeczy zbadać.

PRZEW. Czy świadek groby katyńskie oglądał?

SW. Ja byłem tam obecny i sam widziałem jak rozkopywano. Wiem, że rzeczoznawcy stwierdzili iż śmierć miała nastąpić najwcześniej na jesieni 1941 r.

PRZEW. Czy świadkowi wiadomo, że z losem jeńców polskich było związane nazwisko gauleitera Kocha?

SW. Tego nie mogę powiedzieć czy istniał związek bezpośredni, bylo to jednak na terenach okupowanych. Po raz pierwszy widziałem Kocha w czasie odwrotu przez Prusy Wschodnie, myśmy byli w pobliżu miejscowości Bodenhausen.

[...]

[ark. 40-40b]

PRZEW. Czy świadek widział jakieś mordowanie ludności nie niemieckiej?

SW. Tak, widziałem. Widziałem raz jak około 10 žandarmów polowych przyprowadzili grupę około 20 osób i niektórzy z nich mieli trójkąt z napisem "Ost". Bylo to z końcem marca względnie na początku kwietnia 1945 roku. Ludzi tych zabito.

PRZEW. Gdzie ich przyprowadzano i jak ich zabijano?

SW. Oni zostali przyprowadzeni w pobliżu kwatery gdzie ja mieszkałem, było to na podwórku. Na pograniczu ogrodu ustawili w półkole i rozstrzelali. Ja widziałem jak gauleiter Koch stał w grupie żandarmów polowych, miał pistolet w ręku i sam oddawał strzały.

PRZEW. Ile strzałów oddał?

SW. Nie mogę dokładnie stwierdzić, ale musial oddać dwa albo trzy strzały.

PRZEW. Skąd pan wie, że to był Koch ?

SW. Ja osobiście dokładnie sobie zapamiętałem jego osobę i to nie mógł być kto inny jak właśnie on.

PRZEW. Ile razy widywał pan Kocha poprzednio i na jakiej przestrzeni czasu?

SW. To mogło być dwa, trzy razy.

PRZEW. Po czym pan poznał, że to był właśnie Koch?

SW. Przedewszystkim rozpoznałem go po szarym ciemnym ubraniu, a pozatym pytałem się policji polowej, kto tam został rozstrzelany i wówczas dowiedziałem się od policjanta, że byli to polscy sabotażyści i że sam Koch brał w egzekucji udział.

[...]

[ark. 43-43b]

ADW.SLIWOWSKI Czy świadek był przed dniem dzisiejszym kiedykolwiek przesłuchiwany ?

SW. Owszem. Zeznawałem o tym w Prokuraturze.

ADW.SLIWOWSKI W jakiej Prokuraturze i kiedy?

SW. Zaraz w poniedziałek gdy przyjechałem do Polski. Ambasada N.R.D. przywiozła mnie do jakiejś Prokuratury i tam byłem przesłuchiwany. To nie było w tym gmachu.

ADW.SLIWOWSKI Czy świadek sam się stawił do dyspozycji Prokuratury, czy świadek był wezwany ?

SW. U nas w prasie często się pisze o tym procesie i w związku z tym powstają różne dyskusje. Z tego dowiedziałem się, że Koch wszystko neguje i napisalem do Ambasady Polskiej w Berlinie, że jemu nie można wierzyć bo wszystko to jest kłamstwo.

ADW.SLIWOWSKI Zanim zadamy dalsze pytania, prosimy Wysoki Sąd o spowodowanie aby oskarżyciele publiczni dostarczyli protokołu, który został sporządzony. Ponieważ obrona ma interes w porównaniu zeznań świadka złożonych w dniu dzisiejszym i na poprzednim przesłuchaniu. Dlatego też bardzo proszę o udostępnienie obronie tego protokołu.

[...]

[4 grudnia]

[ark. 52]

ADW.SLIWOWSKI: Skąd świadkowi wiadomo, że Kube był podwładnym Kocha?

SWIADEK: To przecież się widziało, że on musi podlegać Reichskomisarzowi, bo najwyższę władzę ma Reichskomisarz a Reichskomisarzem był Koch. Jak byliśmy w Baranowiczach, to słyszeliśmy, że w tym okręgu gauleiterem jest Koch, a w następnym okręgu w Borysowie dowiedzieliśmy się, że gauleiterem jest Kube.

ADW.SLIWOWSKI: Mianowicie dla jakiego okręgu był Kube?

SWIADEK: Kube był w Mińsku i dla okolic Mińska i być może aż do Smoleńska. Tego dokładnie nie mogę powiedzieć.

ADW.SLIWOWSKI: Skąd świadkowi jest wiadomo, że gauleiter dla Mińska - Kube podlegał gauleiterowi dla Białegostoku Kochowi?

SWIADEK: To często słyszało się z rozmów, które byly prowadzone.

ADW.SLIWOWSKI: Czy świadek może podać bliżej źródło swoich informacji, oprócz rozmów?

SWIADEK: Ja słyszałem to z rozmów, które słyszałem zawsze kawałkami, że Kube jest podległy Kochowi, ale dokładniej nie słyszałem.

[...]

[ark. 55-56]

ADW. WEGLINSKI: Wczoraj oświadczył świadek, że sprawą ewakuacji polskich oficerów z okolic Katynia miał się zajmować Kube? Skąd świadek wie, że Kube się tą sprawą zajmował?

SWIADEK: Te informacje miałem z rozmów, które były prowadzone między Kube a generałem transportu. W ten sposób dowiedziałem się, że tysiące jeńców polskich ma być odtransportowanych do Smoleńska, dla tego, że u nas są trudności wyżywieniowe. To później zostało odrzucone. Ja tę rozmowę podsłuchałem.

ADW. WEGLINSKI: Wczoraj świadek powiedział, że mimo oburzenia ludności cywilnej, Koch kazał załadować jeńców na statek. Skąd świadek wie, że to Koch kazał załadować?

SWIADEK: Ja to słyszałem od ludności cywilnej, która twierdziła, że jej gauleiter Koch nie dał miejsca na statku i że wszystkie te sprawy leżały w ręku Kocha. Na to nie mam żadnych podkładek. To tylko wiem od ludności.

ADW. WEGLINSKI: W dniu wczorajszym z ust pana Przewodniczącego padło pytanie: czy świadek widział Kocha przed czy po egzekucji? Świadek odpowiedział krótko: tak. Ja chciałbym żeby świadek to uzupełnił. Kiedy tego dnia świadek widział oskarżonego Kocha: przed czy po egzekucji i w jakich okolicznościach?

SWIADEK: Ja nie widziałem Kocha tego samego dnia przez egzekucją tylko widziałem go poprzednio i jak widziałem go był w krótkich spodniach i w saku koloru beżowego. Ja obserwowałem egzekucję aż do końca i widziałem jak Koch się odwrócił i widziałem jego twarz i widziałem jak wracał do domu. Koch nie przystępował. Stał dokładnie w szeregu z policjantami polowymi i z tego miejsca strzelał, a potem zaraz odszedł, a policja i żandarmeria niemiecka skupiła się wokół zastrzelonych.

ADW. WEGLINSKI: Czy mógłby świadek podać, kto był najstarszy stopniem wśród policjantów lub żandarmów?

SWIADEK: Tego nie mogę powiedzieć, bo nie widziałem kto z tej grupy policjentów i żandarmów miał dowództwo. Koch w tej grupie z nikim się nie porozumiewał. Egzekucję obserwował mój przyjaciel Schneider. Co z nim jest, czyżyje, gdzie jest – nie wiem.

ADW. WEGLINSKI: Dziękuję.

ADW. SLIWOWSKI: Ja mam jeszcze pytanie do świadka.

PRZEW: Proszę bardzo.

ADW. SLIWOWSKI: Świadek mówił o komisji rzeczoznawców sprowadzonych w okolice Smoleńska w 1941 roku, gdzie dokonywano ekshumacji szeregu zwłok w mundurach polskich żołnierzy?

SWIADEK: Tak jest. Ja sam, osobiście byłem przy tym i widziałem jak byli tam profesorowie z Norwegii, ze Szwecji i z innych krajów okupowanych i którzy stwierdzili, że najwcześniejszym momentem śmierci mogła być jesień 1941 roku.

ADW. SLIWOWSKI: Czy był jakiś raport tej komisji?

SWIADEK: Tak. To było po wyjeździe tych profesorów. Oni pisali takie artykuły do gazet i sprawozdania.

ADW. SLIWOWSKI: Czy w tych sprawozdaniach było to, co świadek powiedział przed chwilą Sądowi?

SWIADEK: Tak, jest. To było w tych sprawozdaniach.

ADW. SLIWOWSKI: Dziękuję.

[...]

[ark. 57-58]

[...]

OSKARŻONY: Czy świadek chciał swoją wczorajszą i dzisiejszą wypowiedzią powiedzieć, że groby które zostały w Katyniu i Borysowie ekshumowane, zawierały trupy ludzi, którzy zostali rozstrzelani w 1941 roku z rozkazu Zarządu cywilnego?

SWIADEK: Jeżeli chodzi o groby w Borysowie, to byli wszyscy ludzie, którzy byli przewiezieni z okupowanych terenów, z Prus Wschodnich i jeszcze skądś i to było na rozkaz władz cywilnych. Co się tyczy zmarłych w Katyniu to byli jeńcy wojenni, z 1939 roku, wzięci do niewoli przez Armię Radziecką i którzy w czasie naszego marszu na wschód wpadli nam w ręce i mieli zostać odtransportowani, ale ze względu na braki transportu, nie było możliwe ich odtransportowanie.

OSKARŻONY: Czy zdaniem swiadka 20 tysięcy polskich oficerów w Katyniu zostało też zamordowanych przez nasz Zarzad cywilny?

SWIADEK: Jako głowni uczestnicy, były wymienione nazwiska: Kocha i Kubego, którzy byli wymienieni jako ci, którzy dali rozkaz na rozstrzelanie.

OSKARŻONY: Więc czy ja dobrze zrozumiałem, świadka, że tych 20 tys. polskich oficerów zostało zamordowanych na rozkaz Kocha i Kubego?

SWIADEK: Jak już wcześniej powiedziałem, wówczas słyszałem z częściowych rozmów, które prowadził Kube, że ci ludzie mają być odtransportowani do terenów położonych za frontem i że Zarząd cywilny ma się tym zająć. Dopiero później dowiedziałem się o tych wykopaliskach.

OSKARŻONY: Świadek nie odpowiedział na moje pytanie, dlatego jeszcze raz proszę o odpowiedź, czy odnalezione w grobach w Katyniu 20 tysięcy polskich oficerów, były to trupy zamordowanych przez Zarząd cywilny, przez Kocha i Kubego, czy przez kogo innego?

PRZEW: Chwileczkę. Świadek odpowiedział, że mieli być oni odtransportowani do terenów położonych za frontem i dopiero później dowiedział się o tych mogiłach.

OSKARŻONY: Czy świadkowi osobiście wiadomo jest, kto był wykonawcą zabójstwa polskich oficerów i jakiego rodzaju jednostki wojska niemieckiego wykonywały tę egzekucję?

SWIADEK: Rozstrzelanie miało nastąpić przez SS w Katyniu.

ADW. SLIWOWSKI: Czy świadkowi jest konkretnie wiadomo i skąd jakie władze niemieckie dały rozkaz rozstrzelania oficerów polskich w Katyniu?

SWIADEK: Dokładnie kto to zarządził nie wiem. Tylko z rozmów można było wnioskować, że Kube nie otrzymał żadnych możliwości transportu i że ich odtransportowanie do tyłu zostało odrzucone za radą Kubego.

PRZEW: Oskarżony ma jakieś pytanie? Proszę.

OSKARŻONY: Ja pozwalam jeszcze raz prosić pana Przewodniczącego, że świadek jednak nie odpowiedział na konkretne moje zapytanie, kto jest zdaniem świadka odpowiedzialny za rozstrzelanie polskich oficerów w Katyniu? Czy zostali oni rozstrzelani czy zastrzelani na rozkaz Kocha, Kubego, czy przez kogo innego i na czyj inny rozkaz?

PRZEW: Sąd stwierdza, że świadek swój pogląd oparty na pogłoskach już wyraził, nie widzi potrzeby dublowania pytań i pytanie to jako zbędne uchylam.

OSKARŻONY: Wobec tego uważam za konieczne jako oskarżony nawiązując do tego co wczoraj było mówione, między moimi obrońcami a prokuratorami że wszystko musi być zgodne z prawdą a nie z celowością, i dlatego muszę w imieniu honoru własnego, żołnierzy niemieckich i całego narodu niemieckiego oświadczyć, że ci oficerowie w Katyniu nie zostali zastrzeleni z rąk niemieckich. Bardzo proszę Wysoki Sąd aby mi pozwolił złożyć oświadczenie na końcu moich pytań jakie mam do świadka.

PRZEW: Nie zrozumiałem. Jakich pytań?

OSKARŻONY: Proszę o przerwę.

PRZEW: Zarządzam przerwę do godz. 13 30.

[...]

[ark. 59b]

OSK.: Chciałbym teraz mówić o scenie rozstrzelania, bo to jest mi jasne. Jak pan powiedział, to pan widział, jakoby w oddaleniu około 10 metrów, jak ci ludzie zostali koło pana przeprowadzeni a potem udał się pan na I piętro i zobaczył pan z odległości 30 metrów jak strzelało 4 czy 5 ludzi a wśród nich jakiś cywil? Na pytanie mojego obrońcy pan powiedział, że ja stałem tyłem do pana i wówczas kiedy ja się miałem odwrócić, pan mnie poznał. Czy to się zgadza?

SWIADEK: Tak jest.

OSK.: Pan wczoraj zupełnie zdecydowanie i dokładnie powiedział, że pan widział ogień z lufy pistoletu, mimo, że ja stałem tyłem do pana. W 20 wieku nie widać żadnego ognia z nowoczesnej broni, więc jak pan mógł widzieć ogień z broni, gdy ja stałem do pana tyłem?

SWI.: Ja widziałem jak unosił się dymek, który miał się unosić z tego pistoletu i widziałem jak Koch wyciągnął ramię.

OSK.: Jak mógł pan widzieć moją rękę gdy ja stałem tyłem i jak pan mógł widzieć dymek, kiedy z pistoletu 20 wieku nie wychodzi dym? Ja pozwalam sobie zaproponować Sądowi, by kazał przeprowadzić próbę, że jeżeli ktoś stoi plecami odwrócony, czy można widzieć rękę wyciągniętą a poza tym dymek wychodzący z lufy pistoletu? Jak wyglądali żandarmi z którymi ja rzekomo miałem strzelać?

SW.: Mieli zielone mundury polowe i do tego czaka.

[...]

[ark. 62-63]

PRZEW.: Dlaczego świadek powiedział, że został sprowadzony wbrew swojej woli? Czy do Poselstwa Polskiego - o czym świadek mówił wczoraj - zgłosił się również wbrew swojej woli?

SW.: W Ambasadzie Polskiej w Berlinie nic mi nie powiedziano, gdyż tam się nie mogłem porozumieć. Ale mnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiedziano, że to jest bardzo pilna sprawa i że ja się mam udać w jaknajszybszą drogę i w tej formie, że nie mogłem odmówić.

PRZEW.: Ale czy inicjatywa stawania w tej sprawie od świadka wyszła?

SW.: Tak jest, wyszła ode mnie.

S.FRYDECKI: W jaki sposób Ministerstwo Spraw Zagranicznych dowiedziało się o tym, że świadek ma pewne wiadomości w tej sprawie?

SW.: Prawdopodobnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dowiedziało się z listu, który ja swego czasu napisałem, gdy w naszych gazetach było napisane, że proces się rozpoczyna i wszędzie były ogłaszane listy ludzi, którzy znali Kocha i jego czyny, i jak ja zobaczyłem, że proces jest wyznaczony na kilka tygodni i Koch już 8 lat siedzi w więzieniu, to napisałem, że należy z nim tak zrobić krótko, jak u nas robili hitlerowcy.

PROK.SMOLENSKI: Może świadek wyjaśni, dlaczego świadek skierował to pismo do Ambasady?

SW.: Ja napisałem ten list aby wyjaśnić tę sprawę, jak ona jest. W gazecie było napisane, że Koch wszystkiemu tutaj przeczy, mówi, że nie istniały żadne obozy koncentracyjne, że nie było żadnych więzień i chciałem wyrazić, że to co świadkowie tutaj zeznają odpowiada prawdzie.

PROK.SMOLENSKI: Czyli świadek - jak z tego wynika - sam chciał w tej sprawie zeznawać?

SW.: To było zupełnie dalekie ode mnie, żeby tutaj występować w tej sprawie i aż do ostatniego momentu odmawiałem. I wówczas powiedziano mi z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że ja muszę jechać i w ciągu kilku godzin dano mi paszport. Ja swego czasu jak napisałem ten list i powiedziałem, że należy zrobić krótki proces, i że to co ludzie zeznają odpowiada prawdzie. Powiedziałem, że nie mam wezwania ale odpowiedziano mi, że wezwanie pocztą idzie i to jest ważne wezwanie.

ADW.SLIWOWSKI: Jakie wezwanie?

SW.: Nie było to wezwanie z Sądu dla mnie jako świadka, bo ja wcale nie miałem zamiaru stawać jako świadek .

[ark. 63b-66]

[...]

PEŁN.POW.CYW.: Ja mam pytanie do świadka.

PRZEW.: Proszę bardzo.

PEŁN.POW.CYW.: Czy świadkowi ze względów zawodowych było wygodnie przyjechać do Polski?

SW.: Ja nie mogłem nawet powiedzieć w mojej firmie z braku czasu, gdyż to zostało załatwione przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych bardzo szybko.

PRZEW.: Pytanie inaczej brzmiało. Czy ze względu na pracę zawodową dogodnie było świadkowi opuścić tę pracę?

SW.: Nie, nie było mi wygodnie.

PRZEW.: Proszę, niech świadek siada. Czy pan obrońca ma jakiś wniosek?

ADW.SLIWOWSKI: Tak jest. Ale kto ma pierwszeństwo.

PRZEW.: Obrona ma pierwszeństwo.