Причины расхождений в документах и выводы.

Свидетельские показания.

Аренс в сообщении комиссии Бурденко.

Приложение. О переводе и значении слова "Zugang".

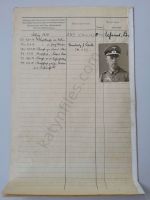

В статье "Четыре лжесвидетеля и фальшивка" (2009) я обратил внимание читателей на характеристику на полковника Альберта Беденка, который до конца ноября 1941 года был командиром 537-го полка связи, после чего его сменил Фридрих Аренс (которого советская сторона обвиняла в катынских расстрелах). В статье я использовал этот документ для опровержения показаний агента НКВД Вацлава Пыха о том, что Аренс якобы руководил катынскими расстрелами в июле 1941 года как начальник 537-го "рабочего батальона". В 2010 году ЖЖ-юзер pustota1 приобрел не только эту характеристику на Беденка, но и характеристику на самого Аренса, документы были выложены в интернет историком Игорем Петровым.

Для начала приведем их здесь:

|

|

|

|

Обозначим их как документы А и Б.

Итак, согласно характеристике, Альберт Беденк был командиром 537-го полка связи с 16.10.40 по 25.11.41. При этом для Аренса указывается, что он был командиром с 16.11.41 по 14.09.43. Здесь вкралась небольшая бюрократическая неточность (очевидно, неважная для автора характеристики; подробнее далее), которая уточняется другой официальной немецкой информацией о служебной карьере Аренса (персональное дело Аренса, копия в NARA, Национальном управлении архивов и документации (США); что интересно, с первой страницей вышеприведенной характеристики; благодарю Дэйва Дэннера за предоставленный материал):

|

|

|

|

|

|

57. 1941.30.12 H.Gru.Nachr.Rgt. 537, Kdr. m.W.v. 25.11.41 ern. Er wird m.W.v. 15.11.41 z.s. neuen Tr.Teil kdt.

[=Heeresgruppen-Nachrichten-Regiment 537, Kommandeur mit Wirkung vom 25.11.41 ernannt. Er wird mit Wirkung vom 15.11.41 zu seinem neuen Truppenteil kommandiert.]

57. 1941.30.12 537-й полк связи группы армий, назначен командиром начиная с 25.11.41. Он командирован в распоряжение своей новой войсковой части начиная с 15.11.41.

Таким образом, 15 ноября Аренс был командирован в распоряжение 537-го полка связи, а с 25 ноября числился его командиром.

Документы из Бундесархива и NARA.

Позже удалось получить информацию из личных дел Аренса и Беденка, хранящихся в Военном архиве во Фрайбурге. Ниже приведены документы из этих дел, касающиеся данной темы.

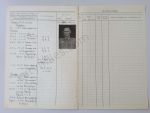

Документы из личного дела Фридриха Аренса (BArch Pers 6/10190):

Документы из личного дела Альберта Беденка (BArch Pers 6/11005):

Обложка |

Док. 9 |

Док. 9 |

Док. 9 |

Док. 9 |

Док. 9 |

Док. 10 |

Док. 10 |

Док. 11 |

Док. 11 |

Док. 12 |

Док. 12 |

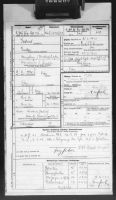

Документ 1: уже вышеупомянутый учетный документ Аренса с описанием служебной карьеры (документ велся Управлением личного состава сухопутных войск практически на протяжении всей службы). Командир 537-го полка связи с 25.11.1941, командирован в распоряжение своего нового полка 15.11.1941.

Прикомандирование Аренса к полку связи с 15 ноября, то есть его подчинение командованию 537-го полка связи с одновременной формальной принадлежностью к старому месту службы (учебному полку связи в Галле) производилось, очевидно, для передачи дел. Формально связь с учебным полком связи была разорвана лишь 25 ноября. Такие прикомандирования отмечались в подобных документах не всегда, но в данном случае прикомандирование приведено вместе с датами и из этого факта можно сделать определенные выводы.

Дата начала командирования в распоряжение является одной из ключевых в рассматриваемом вопросе. Дело в том, что она исключает предыдущее нахождение Аренса под Смоленском на протяжении месяцев для якобы длительной передачи дел, как иногда утверждается: в таком случае прикомандирование просто началось бы раньше (например, в августе). Именно для подобных целей и существует процесс командирования в распоряжение/прикомандирования (Kommandierung). При этом прикомандирование, разумеется, регулировалось многочисленными правилами.

Для командирования в распоряжение в рамках войсковой службы (im Truppendienst) действовали, в частности, следующие правила: за поездку к месту прикомандирования платит принимающая часть; с первого дня после окончания поездки необходимо пользоваться натуральным довольствием вермахта и предоставленным служебным жильем, при невозможности - самообеспечение с последующей компенсацией (A. Hillmann, H. Jacob, Kommentar zur Reiseverordnung für die Wehrmacht...,1942, S. 210, 218).

То есть Аренс не мог просто приехать в любой день под Смоленск и получать там довольствие 537-го полка связи и жилье. Это было возможно лишь в рамках прикомандирования к полку (то есть с 15 по 25 ноября), а затем формального вступления в полк (смены места службы).

В рамках служебной поездки (Dienstreise) платила бы отправляющая сторона, школа в Галле (ibid., S. 210), но, таковая поездка по определению была возможна только для задач, которые выполнялись в рамках деятельности посылающей в служебную поездку стороны (ibid., S. 27, "um bestimmte Dienstgeschäfte auszuführen"), а принятие командования каким-то полком связи не входило в обязанности Аренса в рамках его деятельности в школе связи - логично, что оплачивать все мероприятие должна была принимающая сторона.

То есть никто не стал бы использовать такой бюрократически невозможный и запутанный механизм (посылать Аренса сначала в служебную поездку на несколько месяцев для исполнения задач, не входивших в его круг обязанностей в школе связи, но за счет этой школы, чтобы потом, на 10 дней до его перехода в полк связи, наконец-то прикомандировать его к полку). При надобности длительной передачи дел Аренса сразу прикомандировали бы к полку связи на 3-4 месяца, он находился бы в распоряжении полка, получал бы денежное довольствие и питание за его счет. То есть в таком случае указанное в документе прикомандирование Аренса началось бы не 15 ноября, а где-нибудь в августе.

Таким образом, чисто бюрократически Аренс не мог начать принимать дела Беденка под Смоленском ранее даты начала прикомандирования, то есть 15 ноября.

Документ 2: характеристика на Аренса от 17.03.1943. Командир 537-го полка связи с 16.11.1941. О том, почему Аренс в подобных документах иногда значится командиром с 16 ноября мы поговорим ниже.

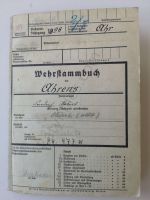

Документ 3: личное дело военнообязанного Аренса (велось ответственным военно-призывным органом, в данном случае командованием призывного округа Висбаден). В распоряжении учебного полка связи с 01.05.1940 по 15.11.1941; в распоряжении штаба 537-го полка связи с 16.11.1941 (стр. 8). Принимал участие в боях на "тыловых территориях под Смоленском" (т. е. в Смоленской области) с 21.11.1941 по 05.12.1941 (стр. 19; вероятно, просто взята дата его физического прибытия под Смоленск, см. далее).

Принятие прямого участия в реальных сражениях прямо с 21 ноября из таковой записи в документе не следует.

В графе "Схватки, сражения и операции во время войны" значится, что с 03.09.1939 по 15.10.1939 Аренс участвовал в "Vorfeldk[ämpfe] zw[ischen] Mosel u[nd] Rhein" ("в боях в полосе обеспечения между Мозелем и Рейном"). То есть в "странной" или "сидячей" войне, которая как раз и отличалась чрезвычайной редкостью сражений как таковых. Первое же столкновение в ней вообще случились лишь 9 сентября, когда французские войска перешли границу. То есть "бои" считались у Аренса и других членов вермахта просто с объявления войны Францией Германии. Прибыв под Смоленск из глубокого тыла, Аренс оказался хоть и в тылу, но все же в зоне военной операции и "бои" считались для него с момента прибытия в эту зону.

Указанные в графе 19 данные о местах службы - это, во-первых, данные о нахождении Аренса в распоряжении той или иной части (включая срок прикомандирования) и, во-вторых, но лишь частично, сведения о его должностях в некоторых частях. Для 537-го полка связи не указано, что в указанный период Аренс был командиром, то есть приводится просто весь временной период, во время которого он находился в распоряжении 537-го полка, состоящий из прикомандирования (16-24/25 ноября) и командирства (период после прикомандирования).

Документ 4: учетный лист военного времени армейской школы связи в Галле. Аренс значится командиром учебного полка связи с 20.10.1940 по 25.11.1941 (и в качестве выбытия на лицевой стороне указано 25.11.1941), отдельной строкой указывается его командирование в распоряжение 537-го полка связи с 15.11.1941 по 25.11.1941 ("kdt.z.Heer.Gru.N.Rgt.537" = "kommandiert zum Heeresgruppen-Nachrichten-Regiment 537", "командирован в распоряжение 537-го полка связи группы армий", то есть в этот временной период он значился как прикомандированный к полку).

Документ 5: учетный лист военного времени 537-го полка связи. Здесь в кратком послужном списке указываются не звания, а части, в распоряжении которых формально находился Аренс (как в док. 3, но вообще без указания должностей): с 01.05.1940 по 15.11.1941 Аренс находился в распоряжении штаба учебного полка связи, с 16.11.1941 по 15.09.1943 в распоряжении штаба 537-го полка связи. В качестве зарегистрированной даты поступления/прибытия (Zugang) в полк указано 21.11.1941.

Штаб 537 полка связи, куда прибыл Аренс, находился под Смоленском, и именно с 21 ноября Аренс числится как принимавший участие в военных операциях под Смоленском, так что прибытие было именно под Смоленск.

Что речь в данном случае идет именно о регистрации фактического прибытия можно вывести методом исключения.

Мы знаем, что 21.11.1941 это не дата вступления в должность командира полка, поскольку та дата - 25 ноября (см. док. 1).

Мы знаем, что это и не дата начала прикомандирования, поскольку та дата - 15 ноября (док. 1, 4; 16 ноября в некоторых других документах; о вторичных, документах, где Аренс ошибочно числится командиром с этой даты, см. ниже, а сдвиг на день (16 вместо 15) - обычная бюрократическая практика, ср. таблицу ниже).

Остается лишь дата фактического прибытия[1].

Это самый простой способ, но если углубиться в детали, то можно сделать лишь тот же самый вывод. Детальная интерпретация термина "Zugang", который в данном документе можно перевести как "прибытие" или "поступление", дается в приложении.

Здесь дается краткое содержание. Термины "Zugang" и "Abgang" весьма многозначны и их значение сильно зависит от конкретного контекста. В контексте учета чего и кого бы то ни было в немецких документах эти термины составляют смысловую пару и могут означать и нечто более-менее абстракное (например, добавление в некий список или реестр или удаление из них), и регистрацию поступления в какую-то местность, часть, лагерь, контингент или убытия/выбытия из них, в некоторых контекстах такая регистрация может почти всегда совпадать с фактическим прибытием или убытием.

Советские документы об учете прибытий и убытий (например, в контексте лагерей) до сих пор переводятся на немецкий язык с использованием терминов "Zugang" и "Abgang".

Слово "допуск", предлагаемое в качестве перевода некоторыми невеждами-отрицателями, ни в коем случае не является верным переводом слова "Zugang" в контексте учета, это просто совершенное иное значение этого слова, не имеющего смысловой пары в "Abgang". То есть сам факт использования в рассматриваемом документе этой смысловой пары исключает перевод "допуск". Дополнительно можно указать на то, что для "Zugang" здесь указывается и место, откуда происходит прибытие ("Zugang von"), с "допуском" это никак не совместимо.

Наш конкретный контекст - это учетный лист военного времени. Он отражал период пребывания военнослужащего в той или иной войсковой части, а значит и дата поступления в часть в этом листе не является синонимичной дате вступления в какую-либо должность. Дата поступления, конечно же, часто совпадала с датой вступления в должность по очевидной причине; но если должность менялась во время службы в части, новый учетный лист по этому поводу не заводился. Более того, в листе учета военного времени отдельная графа "должность" в принципе отсутствовала.

То есть: "Zugang" в листе учета военного времени - это поступление/прибытие в часть в том или ином смысле (фактическом или формальном), а "Abgang" - убытие или выбытие.

В специальных советских и американских руководствах военного времени по военному переводу и интерпретации трофейных документов даты в данной графе интерпретировались именно как даты прибытия.

В некоторых вариантах листов учета в графе с "Zugang" напротив даты стоит слово "eingetroffen", которое в отношении персон или предметов означает фактическое прибытие, что прямо указывает на то, какая дата должна заноситься в эту графу. То же мы видим в одном распоряжении относительно заполнения листов учета: дата в данной графе прямо называется "Eintrefftag" - "день прибытия".

Таким образом, "прибытие" или "поступление" в таких листах учета в общем случае означало учет фактического прибытия в полк, хотя были случаи, когда прибытие было чисто формальным (см. приложение).

Таким образом, 21.11.1941 - это зарегистрированная дата фактического прибытия Аренса из Галле в (или под) Смоленск. Правда остается некая небольшая степень неясности относительно реальной даты прибытия, которая заключается в следующем: если Аренс приехал поздно вечером 20-го, то вполне возможно, что регистрация состоялась лишь на следующий день утром, и как дата прибытия могло быть проставлено 21-е число, поскольку в данном случае это практической роли не играло. На дальнейших рассуждениях эта неясность никак не отражается.

Согласно документу, Аренс принимал участие в боях на "тыловых территориях под Смоленском" (т. е. в Смоленской области) с 21.11.1941 по 05.12.1941 (указание на вклеенном фрагменте).

Как уже было пояснено в комментарии к документу 3, эта запись не означает непрерывное участие в реальных сражениях прямо с 21 ноября. Зато эти записи об участии в боях еще раз подтверждают, что именно 21 ноября Аренс считался прибывшим на место физически из глубокого тыла[2].

Еще одним фактом, косвенно указывающим на то, что указана реальная дата прибытия Аренса, является дата прибытия его военного билета в полк связи - 28.12.1941. Это уже около 5 с половиной недель после указанной даты прибытия. В то же время "Положение о ведении списка личного состава военного времени для офицеров и чиновников" (см. приложение) предписывает в случае командирования военнослужащего на срок более 8 недель (с сентября 1942-го - 3 месяцев, но здесь речь о 1941-м) или его перевода отправить его военный билет вместе в ним. В реальности военный билет зачастую все же посылался почтой и приходил немного позже (см. BArch RL 33/271, листы учета военного времени Диббельта, Доббелера, Фихтельбергера, Хайдте, Лаука и др.), так было и в случае с Аренсом. Но если бы Аренс прибыл в августе или сентябре, вероятность того, что военный билет пришел бы лишь в конце декабря, мала, хотя такое, конечно, и не исключено, поэтому этот аргумент всего лишь дополнительный.

Документ 6: характеристика на Аренса от 21.09.1943. Командир 537-го полка связи с 16.11.1941 по 15.09.1943.

Документ 7: характеристика на Аренса от 30.03.1942. Командир 537-го полка связи с 21.11.1941.

Документ 8: характеристика на Аренса от 17.11.1941. Командир учебного полка связи с 01.05.1940 по 15.11.1941.

Документ 9: учетный документ Беденка с описанием служебной карьеры. Командир 537-го полка связи с 15.10.1940. Командир учебного полка связи с 25.11.1941.

Документ 10: характеристика на Беденка от 01.03.1943. Командир 537-го полка связи с 16.10.1940 по 25.11.1941. Командир учебного полка связи с 26.11.1941 по 31.05.1942.

Документ 11: характеристика на Беденка от 01.03.1942. Командир учебного полка связи с 26.11.1941. В тексте характеристики указывается, что он командировал полком связи до 25.11.1941.

Документ 12: характеристика на Беденка от 29.11.1941 по поводу перевода его в учебный полк связи 25.11.1941. Командир 537-го полка связи с 15.10.1940 по 25.11.1941.

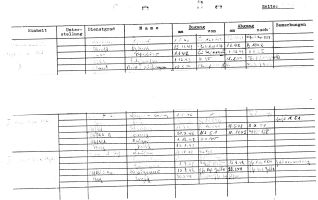

Теперь приведем документ из NARA: два листа из реестра командиров подразделений связи (с батальонов до армий) с 1940 по 1945 гг., который велся управленческой группой "П1" управления личного состава сухопутных войск (NARA RG242/T78/948; H6/612: "Höhere Nachrichten-Kommandeure, Armeen bis Bataillonen, 1940-45", нумерация неразличима, листы касательно штаба 537-го полка связи и армейской школы связи в Галле):

|

|

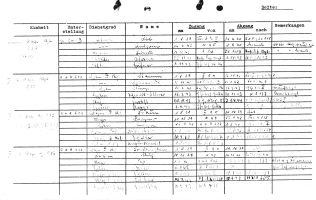

Документ 13: запись о командирах 537-го полка связи[3]:

| Подразделение | Подчинение | Звание | Имя | Поступление | Выбытие | Заметки | ||

| [когда] | из | [когда] | в | |||||

| 537 полк связи группы армий штаб |

Группа армий Б | оберст-лейтенант | Беденк | 10.10.40 | 52 батальон связи | 25.11.41 | учебный полк связи | [нрзб.] |

| оберст-лейтенант | Аренс | 25.11.41 | учебный полк связи | 1.11.43 | армейский начальник связи/верховное командование 9 армии | |||

Запись о командирах учебного полка связи при армейской школе связи в Галле:

| Подразделение | Подчинение | Звание | Имя | Поступление | Выбытие | Заметки | ||

| [когда] | из | [когда] | в | |||||

| Командир [?] учебный полк связи | оберст-лейтенант | Аренс | 1.5.40 | [нрзб.] учебно-испытательное подразделение | 25.11.41 | 537 полк связи группы армий | ||

| оберст-лейтенант | Беденк | 25.11.41 | 537 полк связи группы армий | 1.6.42 | верховное командование 2 танковой армии | |||

В данном случае "Zugang" и "Abgang" - именно формальные поступление в часть и выбытие из нее (период прикомандирования не учитывается, так как за время прикомандирования военнослужащий хотя и находится в распоряжении новой части, но все еще состоит в старой).

Стоит привести основную релевантную информацию в виде таблицы:

| Документ | Когда и кем создан или велся | Командир уч. полка связи до [Аренс]/с [Беденк] указанной даты | Командир 537 полка связи с [Аренс]/до [Беденк] указанной даты | Участие в операциях под Смоленском [Аренс] |

| 1. Учетный документ Аренса с описанием служебной карьеры. | Управление личного состава сухопутных войск; документ велся практически на протяжении всей службы. | - * | с 25.11.1941 | - |

| 9. Учетный документ Беденка с описанием служебной карьеры. | Управление личного состава сухопутных войск; документ велся практически на протяжении всей службы. | с 25.11.1941 | - * | - |

| 3. Личное дело военнообязанного Аренса. | Управление призывного района Висбаден; документ велся военно-призывными органами на лиц, подлежащих призыву или проходящих службу. | - ** | - ** | с 21.11.1941 |

| 8. Характеристика на Аренса. | 17.11.1941, армейская школа связи в Галле. | до 15.11.1941 | - | - |

| 4. Учетный лист военного времени Аренса. | Вероятно 05.01.1940 (дата поступления), армейская школа связи в Галле; информация добавлялась и после создания. | до 25.11.1941 | - | - |

| 5. Учетный лист военного времени Аренса. | Вероятно 21.11.1941 (дата поступления), 537 полк связи; информация добавлялась и после создания. | - ** | - ** | с 21.11.1941 |

| 12. Характеристика на Беденка. | 29.11.1941, Верховное командование группы армий "Центр", подписано О. Оберхойсером. | - | до 25.11.1941 | - |

| 7. Характеристика на Аренса. | 30.03.1942, Верховное командование группы армий "Центр", подписано О. Оберхойсером. | - | с 21.11.1941 | - |

| 11. Характеристика на Беденка. | 01.05.1942, армейская школа связи в Галле. | с 25.11.1941 | - | - |

| 10. Характеристика на Беденка. | 01.03.1943, Верховное командование 2 танковой армии. | с 26.11.1941 | до 25.11.1941 | - |

| 2. Характеристика на Аренса. | 17.03.1943, Верховное командование группы армий "Центр", подписано О. Оберхойсером. | до 15.11.1941 | с 16.11.1941 | - |

| 6. Характеристика на Аренса. | 21.09.1943, Верховное командование группы армий "Центр", подписано О. Оберхойсером. | до 15.11.1941 | с 16.11.1941 | - |

| 13. Записи об Аренсе в реестре командиров подразделений связи, 537 полк связи и учебный полк связи. | Управленческая группа "П1" управления личного состава сухопутных войск. | до 25.11.1941 | с 25.11.1941 | - |

| 13. Записи о Беденке в реестре командиров подразделений связи, 537 полк связи и учебный полк связи. | Управленческая группа "П1" управления личного состава сухопутных войск. | с 25.11.1941 | до 25.11.1941 | - |

| A. Характеристика на Аренса. | 01.03.1944, Верховное командование 9 армии. | до 15.11.1941 | с 16.11.1941 | - |

| Б. Характеристика на Беденка. | 01.03.1944, Верховное командование 2 танковой армии. | с 26.11.1941 | до 25.11.1941 | - |

* В учетном документе даты должны идти без перерыва, то есть если Аренс стал командиром полка связи 25.11.1941 и не указано иное, то предыдущее его командирство завершилось 24 или 25.11.1941. Аналогично для Беденка.

** В графе 19 (док. 4) / 22 (док. 5) Аренс находится в распоряжении учебного полка связи до 15.11.1941 и 537-го полка связи с 16.11.1941, но не указано, что это окончание или начало командирства. См. комментарий к док. 3.

Причины расхождений в документах и выводы.

Точность сведений о датах в перечисленных документах довольно сильно варьировалась. Основной учетный документ, ведшийся Управлением личного состава сухопутных войск, должен был безошибочно и без перерывов отображать всю карьеру военнослужащего, точность здесь была, очевидно, важна. В листах учета военного времени должна была быть точно представлена картина пребывания военнослужащего в той или иной части, но когда речь шла об информационном перечислении предыдущих мест службы, точность уже не играла большой роли и полагаться на эти сведения надо с осторожностью, тем более, что заполнение этих граф листов учета проводилось вразнобой[4]. Наименьшую роль точность в описании карьеры играла, пожалуй, в характеристиках. Характеристики должны были давать общее представление о службе человека с начала войны, но информация могла даваться со значительными упрощениями.

Например, в характеристике Петера Хафнера, сменившего Аренса на посту командира в 1943 году, значится, что он являлся командиром 537-го полка связи с 26.08.1943 (BArch PERS 6/9158, характеристика от 29.02.1944). Однако в его основном учетном документе значится, что с 25.08.1943 до 15.09.1943 Хафнер находился в командном резерве, и лишь 15 сентября стал командиром. То есть составитель характеристики, что называется, срезал угол (хотя он сам же до этого прилежно привел нахождение Хафнера в командном резерве в 1942 г.). Потому что для характеристики было неважно, стал ли Хафнер командиром 25/26 августа или 15 сентября, главное, чтобы не было временного разрыва. Поэтому полагаться на даты в характеристиках надо с еще большей осторожностью.

В трех характеристиках на Аренса (документы 2, 6, А) он обозначен как командир 537-го полка связи с 16.11.1941. Неточность возникла, скорее всего, из-за особенностей составления характеристик. Во-первых, составители новых характеристик смотрели, конечно, и на предыдущие. И в характеристике на Аренса из школы связи от 17.11.1941 значится, что он был командиром с 01.05.1940 по 15.11.1941, хотя он вообще-то еще оставался командиром на момент составления характеристики (а с 15.11.1941 был всего лишь прикомандирован к новой части). Формально ошибочное утверждение (что подтверждает и учетный лист школы связи), хотя в нем есть своя практическая логика - после 15 ноября Аренс больше не являлся командиром де факто.

Соответственно, составитель характеристики от 17.04.1943 мог, посмотрев в характеристику из школы связи, автоматически принять следующий день - 16.11.1941 - за день начала следующего командирства. Во-вторых, возможно, что составитель первой указанной характеристики (док. 2) для простоты засчитал период прикомандирования как период командирства, даже зная, что формально это не так (точно так же, как составитель характеристики на Хафнера прекрасно знал, что люди, находящиеся в командном резерве, командирами в этот момент не являются). В последующих же двух характеристиках даты могли перепечать из предыдущих (а характеристика от 21.09.1943 прямо ссылается на характеристику от 17.03.1943).

Между характеристиками от 17.11.1941 и 17.04.1943 была еще характеристика от 30.03.1942 (док. 7). В ней дата начала командирства дана как 21.11.1941. Она, очевидно, взята из листа учета военного времени 537-го полка связи (док. 5). Бюрократ, подготавливавший шапку документа, увидев дату прибытия Аренса, "усиленную" записью о его участии в боях с 21 ноября, очевидно, посчитал, что с этого дня Аренс и был командиром.

Таким образом, все ошибочные и противоречащие друг другу сведения в характеристиках легко объяснимы.

При этом частично эти ошибки обусловлены удаленностью составителя "шапки" характеристики от событий. Но и характеристики могут обладать значительной доказательной силой в определенных обстоятельствах. В частности, подписанная О. Оберхойсером характеристика на Беденка от 29.11.1941 уже в самом тексте (а не в шапке) говорит, что Беденк руководил полком вплоть до 25.11.1941. Понятно, что Оберхойсер, непосредственный начальник Беденка до 25 ноября, 29 ноября еще прекрасно помнил бы, когда именно Беденк перестал быть командиром.

Из вышеприведенной таблицы также должно стать понятно, что "колебания" в датах передачи полномочий (например, 25 или 26 ноября) вполне естественны. Разные составители документов по разному решали вопрос, считать ли Беденка принявшим командование учебным полком связи 25.11.1941, когда Аренс формально сдал свои полномочия, либо со следующего дня (и это касается такого колебания дат в огромном множестве иных документов).

В основных, самых главных документах - учетных - Аренс командируется в новый полк 15.11.1941, становится его командиром 25.11.1941, Беденк перестает быть командиром 25.11.1941 (никакого перерыва перед его вступлением в новую должность командира учебного полка связи в документе 1 нет).

Таким образом, можно восстановить следующую картину:

- Беденк был командиром 537-го полка связи до 25.11.1941 включительно.

- Аренс был командирован в распоряжение учебного полка связи (Галле) в 537-й полк связи (под Смоленск) 15.11.1941.

- При этом Аренс формально оставался командиром учебного полка до 25.11.1941, хотя уже с 15 (с точки зрения приказа) или 16.11.1941 (с точки зрения самой части) был прикомандирован к штабу 537-го полка связи и, таким образом, де факто, хотя и не де юре, перестал быть командиром учебного полка 15.11.1941.

- Аренс прибыл под Смоленск 21.11.1941 (либо 20.11.1941, если прибытие состоялось поздно вечером и в качестве даты прибытия был зарегистрирован следующий день, но это чисто умозрительная возможность).

- Аренс стал командиром 537-го полка связи 25.11.1941.

- Беденк перестал быть командиром 537-го полка связи 25.11.1941 и стал командиром учебного полка связи в Галле 25.11.1941 (или 26.11.1941, опять же, в зависимости от интерпретации), поменявшись с Аренсом местами.

Свидетельские показания.

Во время допроса в Нюрнберге 01.07.1946 Аренс, говоря о своем прибытии под Смоленск, ошибся - правда, с прямой оговоркой о такой возможности - всего на несколько дней ("я присоединился к этой группе армий во второй половине ноября 1941 года и, тщательно ознакомившись со всеми деталями, принял командование полком в конце ноября, если правильно помню, 30 ноября"). 22.04.1952, более чем через десять лет после указанных событий, он говорил о прибытии в Смоленск в первых числах ноября (и о том, что пробыл с Беденком примерно две недели).

В тот же день свидетельствовал Беденк, который припомнил, что он передал командование Аренсу то ли 20, то ли 21 ноября (тоже удлиннив период пребывания Аренса в Смоленске, неверно вспомнив, что он до этого пробыл там месяц). При этом в письме 1952 года по случаю слушаний комитета Мэддена Беденк писал о том, что проживал на даче ГПУ до 21 ноября, но командиром полка связи был с 16.10.1940 по 20.11.1941 (PAAA B 11-ABT. 3/858, Bl. 65).

В целом, показания более-менее верны, учитывая вполне естественные аберрации памяти за прошедшие более чем 10 лет. При этом обвинять Беденка во лжи в связи с якобы немецкой провокацией не имеет смысла - ведь в таком случае он подставлял бы сам себя (поскольку именно он был командиром полка в якобы временной период катынского расстрела, как он приводится в официальном советском сообщении).

Что же касается подготовительного периода, во время которого Беденк обучал Аренса профессиональным премудростям на месте, то тут мы уже видим демонстрацию пластичности человеческой памяти - согласно Аренсу, это были две недели, согласно Беденку - целый месяц. Однако совокупность документов прямо доказывает, что прибытие Аренса зарегистрировано 21 ноября, то есть до вступления в должность оставалось не более 5 дней в самом лучшем случае (если прибытие было 20-го вечером или 21-го утром, а вступление в должность - 25-го вечером). Можно, однако, предположить, что Беденк не уехал сразу и какое-то время еще наставлял свежеиспеченного командира. В отличие от случая прибытия Аренса, в имеющихся учетных документах Беденка нет записи о фактическом отъезде куда-либо (на примере листа учета школы в Галле мы видим, что проставленная дата убытия могла быть формальной - датой выбытия из полка), а назначение командиром учебного полка не означало немедленный отъезд, то есть мы точно не знаем, когда Беденк покинул полк после переназначения. Поэтому свидетельство о двух неделях может быть близко к правде (а было ли формальное назначение во время подготовки или после нее - эта не та деталь, относительно которой мы можем ожидать точности в такого рода воспоминаниях). Это вполне имеет смысл, поскольку в таком случае Беденк мог проверить Аренса в действии, поскольку до вступления в должность тот не имел формальных полномочий и мог быть лишь наблюдателем. Можно даже предположить, что названная Аренсом в Нюрнберге дата 30 ноября на самом деле относится к началу самостоятельного командования Аренса полком, без помощи Беденка (хотя скорее всего это просто аберрация памяти). Так или иначе, начало подготовительного периода строго ограничено 21-м ноября и лишь о дате его окончания можно строить гипотезы.

Утверждения, что срок подготовительного периода должен был затянуться на месяцы, ни на чем не основываются. Понятно, что в первое время новоиспеченый командир так или иначе должен был полагаться на свой штаб. Просто тем дольше и больше, чем кратковременнее была подготовка и передача дел. Что долгий период передачи дел был обязателен, противоречит здравому смыслу. Что было бы, если, например, командира убили? Полк не может дальше функционировать, обеспечивать связь на критических участках фронта? Да нет, конечно. Штаб продолжал работать, а новый командир, если он назначен извне, вообще не проходил бы через процесс передачи дел у старого, но это не мешало бы ему постепенно войти в курс дела.

Тут же стоит отметить, что в написанных еще позднее мемуарах генерала Альберта Прауна (первое издание: Soldat in der Telegraphen–und Nachrichtentruppe, 1965; второе: Albert Praun - ein deutsches (Soldaten-)Leben: 1894-1975, 2004; далее цитируется оно) есть упоминание о посещении им 24.09.1941 "маленького дома около Катыни" ("in einem kleinen Hause bei Katyn"), где был "штаб 537-го армейского полка связи под полковником Аренсом" (ibid., S. 164). Это прекрасный пример аберрации памяти, так часто встречающийся в мемуарной литературе, причем Праун вполне себе следил на нюрнбергскими перипетиями ("О методах допросов в Нюрнберге мы знали достаточно много от наших товарищей, приехавших оттуда. Оберхойсера и Аренса снова допрашивали о Катыни. Это типично советское злодеяние оказалось в тени, как и все остальные военные преступления и преступления против человечества, совершенные победителями", ibid., S. 291; вопреки некоторым лживым заявлениям этот же фрагмент присутствует в первом издании книги на странице 264).

Впрочем, сам Праун пишет в самом начале (ibid., S. 11):

Судьба беженца означала потерю моих книг и старых записей. Поэтому я должен извиниться перед читателем за возможные неточности, если моя память уже не так остра и мой опыт пребывания в замечательном военном учреждении можно собрать лишь в грубую мозаику. Я должен благодарить случай за то, что со времен Второй мировой войны сохранилась переписка с моей женой, заметки с ключевыми словами и карты.

Понятно, что от людей, в чьей жизни конкретные даты нахождения Аренса на посту командира полка не играли практически никакой роли, ожидать точности в этом вопросе не приходится и надежными источниками хронологии такой степени приближения они, соответственно, являться не могут. Они помнили, что Аренс был командиром полка абсолютно большую часть того времени, Беденк же ассоциировался с предыдущей фазой и в Смоленске командовал чуть менее двух месяцев. Поэтому в процессе вспоминания о полке в Смоленске с "высоты полета" многих лет естественно всплывал в памяти именно тот факт, что 537-м полком командовал Аренс (поэтому они не пишут, что видели его там лично в сентябре, а лишь указывают на общий факт командования его полком, пусть и ошибочный для конкретно сентября).

Другим прекрасным примером этого является Рудольф-Кристоф фон Герсдорф, который в 1946 году пытался донести до нюрнбергского трибунала сведения о невиновности немецкой стороны, при этом написав, что деревянная вилла в Катынском лесу "с сентября 1941 года была штабом полка связи группы армий (под командованием полковника Аренса)". Это общая информация (Герсдорф верно вспоминает о том, что в сентябре весь штаб группы армий "Центр" переместился под Смоленск, почему, вероятно, и делает неверный вывод, что и штаб полка связи был там лишь с сентября - что, как мы увидим, противоречит сообщению комиссии Бурденко), помноженная на недостаточное "разрешение" памяти.

Понятно, что ни Герсдорф, ни Праун в приведенных отрывках не говорят, что лично были свидетелями присутствия Аренса в Катынском лесу в сентябре. Речь идет не об эксплицитных показаниях очевидцев о таковом пребывании (мол, "мы его там лично видели"), а об общей, справочной информации свидетелей о командирстве Аренса, причем источник информации не указывается (это может быть как воспоминание о личном опыте (верное или искаженное), так и внешний источник - даже послевоенный, точно так же - верный или искаженный). А показания о датах, которые никак не "заякорились" в памяти по какому-то особому поводу (как это должно было быть, например, у девушек, служивших на даче НКВД, для которых эти события были исключительными и чьи показания мы рассмотрим дальше) в свидетельских показаниях вообще чрезвычайно нестабильны. Вообще никаких оснований считать, что Праун и Герсдорф сами по себе должны были точно вспомнить, когда Аренс был командиром, просто нет, поскольку, как уже сказано, это не было каким-то исключительным событием в их жизни. В таких случаях аберрации памяти за счет контаминации другими сведениями априорно вероятны.

При этом Аренс и Праун а) вспоминают о командирстве Аренса в прямой связи с катынским эпизодом, что априори увеличивает вероятность контаминации из других источников; б) говорят о том, что в это время Аренс был командиром - хотя даже отрицатели признают, что командиром Аренс стал лишь в ноябре; в) говорят, что Аренс был в этом время полковником, хотя даже отрицатели признают, что полковником он стал в 1942 г.

Что могло быть источником контаминации? Для кого-то это могли быть отголоски обсуждения на нюрнбергском процессе, когда речь шла об осени 1941 года в связи с Аренсом (при этом высказывания Аренса на процессе о ноябре вполне могли пройти мимо поверхностного свидетеля); но достаточно и того факта, что большую часть времени под Смоленском 537-м полком связи руководил именно Аренс - в таком качестве он казуальным свидетелям и запомнился, в отличие от Беденка.

Можно привести такую аналогию: если какой-то иностранец был в СССР в июне 1953 года и 5 лет позже в мемуарах писал нечто вроде "я был в СССР летом 1953 года, когда, под руководством первого секретаря ЦК партии Хрущева ...", это не будет свидетельствовать о том, что Хрущев был 1-м секретарем уже в июне. Это будет свидетельствовать лишь о неправомерном - но обычном для свидетелей - переносе более поздних и доминирующих впоследствии фактов в прошлое. Архетипическим случаем такого переноса можно назвать свидетельства некоторых выживших в Аушвице свидетелей, утверждавших, что по их прибытии в лагерь в 1942 году они прошли селекцию, проводимую лично доктором Менгеле (тот прибыл лишь в 1943 году).

Можно даже сделать предсказание, на случай если найдутся еще подобные свидетельства: с высокой вероятностью казуальные немецкие свидетели, имевшие какое-то отношение к полку связи и говорившие об Аренсе в контексте катынского преступления годы спустя, не опираясь на документы, будут а) называть его полковником и б) говорить о его командирстве раньше нобяря 1941 года - просто как результат контаминации более поздней информацией.

Итак: командиром 537 полка связи Аренс стал лишь в ноябре, аберрация памяти надежно задокументирована. Катынские отрицатели, в отчаянии использующие такие принципиально ненадежные с точки зрения детальной хронологии материалы, лишь показывают, что не имеют ни малейшего представления об историческом методе и анализе первоисточников.

Аренс в сообщении комиссии Бурденко.

В сообщении комиссии Бурденко свидетели обвиняют Аренса (называя его Арнесом) в расстрелах польских военнопленных в Катынском лесу и дают четкие временные рамки:

Нахождение польских военнопленных в лагерях Смоленской обл. подтверждается показаниями многочисленных свидетелей, которые видели этих поляков близ Смоленска в первые месяцы оккупации до сентября м-ца 1941 г. включительно.

Итак, свидетели единогласно говорят о расстрелах не позже сентября. При этом три свидетельницы утверждают, что расстрелы производились неким штабом, начальником которого в этот момент был оберст-лейтенант "Арнес".

[...]

Свидетель Даниленков Н. В., крестьянин колхоза "Красная Заря" Катынского сельсовета, показал:

В 1941 г. в августе — сентябре м-це, когда пришли немцы, я встречал поляков, работающих на шоссе группами по 15—20 чел.

Такие же показания дали свидетели: Солдатенков — быв, староста дер. Борок, Колачев А. С. — врач Смоленска, Оглоблин А. П. — священник, Сергеев Т. И. — дорожный мастер, Смирягин П. А. — инженер, Московская А. М. — жительница Смоленска, Алексеев А. М. — председатель колхоза дер. Борок, Куцев И. В. — водопроводный техник, Городецкий В. П. — священник, Базекина А. Т. — бухгалтер, Ветрова Е. В. — учительница, Савватеев И. В. — дежурный по ст. Гнездово и другие.

[...]

Наличие военнопленных поляков осенью 1941 г. в районах Смоленска подтверждается также фактом проведения немцами многочисленных облав на этих военнопленных, бежавших из лагерей.

[...]

Свидетель Фатьков Т. Е., колхозник, показал:

Облавы по розыску пленных поляков производились несколько раз. Это было в августе — сентябре 1941 года. После сентября 1941 г. такие облавы прекратились и больше никто польских военнопленных не видел.

[...]

Упомянутый выше "Штаб 537 строительного батальона", помещавшийся на даче в "Козьих Горах", не производил никаких строительных работ. Деятельность его была тщательно законспирирована.

Чем на самом деле занимался этот "штаб", показали многие свидетели, в том числе свидетельницы: Алексеева А. М., Михайлова О. А. и Конаховская 3. П. — жительницы дер. Борок Катынского с/с.

По распоряжению немецкого коменданта поселка Катынь они были направлены старостой деревни Борок — Солдатенковым В. И. — для работы по обслуживанию личного состава "штаба" на упомянутой даче.

По прибытии в "Козьи Горы" им через переводчика был поставлен ряд ограничений: было запрещено вовсе удаляться от дачи и ходить в лес, заходить без вызова и без сопровождения немецких солдат в комнаты дачи, оставаться в расположении дачи в ночное время. Приходить и уходить на работу разрешалось по строго определенному пути и только в сопровождении солдат.

Это предупреждение было сделано Алексеевой, Михайловой и Конаховской через переводчика непосредственно самим начальником немецкого учреждения, оберст-лейтенантом Арнесом, который для этой цели поодиночке вызывал их к себе.

По вопросу о личном составе "штаба" Алексеева А. М. показала:

На даче в "Козьих Горах" постоянно находилось около 30 немцев, старшим у них был оберст-лейтенант Арнес, его адьютантом являлся обер-лейтенант Рекст. Там находились также лейтенант Хотт, вахмистр Люмерт, унтер-офицер по хозяйственным делам Розе, его помощник Изике, обер-фельдфебель Греневский, ведавший электростанцией, фотограф обер-ефрейтор, фамилию которого я не помню, переводчик из немцев Поволжья, имя его кажется Иоганн, но мы его называли Иваном, повар немец Густав и ряд других, фамилии и имена которых мне неизвестны.

Вскоре после своего поступления на работу Алексеева, Михайлова и Конаховская стали замечать, что на даче совершаются "какие-то темные дела".

Алексеева А. М. показала:

...Переводчик Иоганн, от имени Арнеса, нас несколько раз предупреждал о том, что мы должны "держать язык за зубами" и не болтать о том, что видим и слышим на даче.

[...]

Кроме того, я по целому ряду моментов догадывалась, что на этой даче немцы творят какие-то темные дела...

В конце августа и большую часть сентября месяца 1941 года на дачу в "Козьи Горы" почти ежедневно приезжало несколько грузовых машин.

Сначала я не обратила на это внимания, но потом заметила, что всякий раз, когда на территорию дачи заезжали эти машины, они предварительно на полчаса, а то и на целый час, останавливались где-то на проселочной дороге, ведущей от шоссе к даче.

Я сделала такой вывод потому, что шум машин через некоторое время после заезда их на территорию дачи утихал. Одновременно с прекращением шума машин начиналась одиночная стрельба. Выстрелы следовали один за другим через короткие, но, примерно, одинаковые промежутки времени. Затем стрельба стихала, и машины подъезжали к самой дачеЯ, вероятно, не стала бы наблюдать и не заметила бы, как затихает и возобновляется шум прибывающих на дачу машин, если бы каждый раз, когда приезжали машины, нас (меня, Конаховскую и Михайлову) не загоняли на кухню, если мы находились в это время на дворе у дачи, или же не выпускали из кухни, если мы находились на кухне.

[...]

Когда я отошла по шоссе от поворота на дачу метров 150—200, я увидела, как по шоссе шла группа военнопленных поляков человек 30 под усиленным конвоем немцев.

[...]

То, что это были поляки, я знала потому, что еще до начала войны, а также и некоторое время после прихода немцев, я встречала на шоссе военнопленных поляков, одетых в такую же форму, с характерными для них четырехугольными фуражками.

Я остановилась у края дороги, желая посмотреть, куда их ведут, и увидела, как они свернули у поворота к нам на дачу в "Козьи Горы".

Так как к этому времени я уже внимательно наблюдала за всем происходящим на даче, я заинтересовалась этим обстоятельством, вернулась по шоссе несколько назад и, укрывшись в кустах у обочины дороги, стала ждать. Примерно через минут 20 или 30 я услышала характерные, мне уже знакомые, одиночные выстрелы.

Тогда мне стало все ясно, и я быстро пошла домой.

Михайлова О. А. показала:

В сентябре месяце 1941 года в лесу "Козьи Горы" очень часто раздавалась стрельба.

[...]

Михайлова О. А. и Конаховская 3. П. один раз лично видели, как были расстреляны два военнопленных поляка, очевидно бежавшие от немцев и затем пойманные.

Михайлова об этом показала:

Однажды, как обычно, я и Конаховская работали на кухне и услышали недалеко отдачи шум. Выйдя за дверь, мы увидели двух военнопленных поляков, окруженных немецкими солдатами, что-то разъяснявшими унтер-офицеру Розе, затем к ним подошел оберст-лейтенант Арнес и что-то сказал Розе. Мы спрятались в сторону, так как боялись, что за проявленное любопытство Розе нас изобьет. Но нас все-таки заметили, и механик Глиневский, по знаку Розе, загнал нас на кухню, а поляков повел в сторону от дачи. Через несколько минут мы услышали выстрелы. Вернувшиеся вскоре немецкие солдаты и унтер-офицер Розе оживленно разговаривали. Я и Конаховская, желая выяснить, как поступили немцы с задержанными поляками, снова вышли на улицу. Одновременно с нами вышедший через главный вход дачи адьютант Арнеса по-немецки что-то спросил Розе, на что последний также по-немецки ответил: "Все в порядке". Эти слова я поняла, так как их немцы часто употребляли в разговорах между собой. Из всего происшедшего я заключила, что эти два поляка расстреляны.

Аналогичные показания по этому вопросу дала также Конаховская 3. П.

[...]

Сопоставив свои наблюдения, Алексеева, Михайлова и Конаховская пришли к твердому убеждению, что в августе и сентябре месяцах 1941 года на даче в "Козьих Горах" немцами производились массовые расстрелы военнопленных поляков.

Показания Алексеевой подтверждаются показаниями ее отца — Алексеева Михаила, которому она еще в период своей работы на даче осенью 1941 года рассказывала о своих наблюдениях по поводу творимых немцами на даче дел.

[...]

Особо важное значение для выяснения того, что происходило на даче в "Козьих Горах" осенью 1941 г., имеют показания профессора астрономии, директора обсерватории в Смоленске — Базилевского Б. В.

[...]

В начале сентября 1941 г. Базилевский обратился с просьбой к Меньшагину ходатайствовать перед комендантом фон-Швец об освобождении из лагеря военнопленных № 126 педагога Жиглинского.

[...]

Меньшагин странно посмотрел на меня и, наклонившись ко мне, тихо ответил: "Может быть! Русские, по крайней мере, сами будут умирать, а вот военнопленных поляков предложено просто уничтожить".

[...]

"Как так? Как это понимать?" - воскликнул я.

"Понимать надо в буквальном смысле. Есть такая директива из Берлина", — ответил Меньшагин и тут же попросил меня "ради всего святого" никому об этом не говорить.

Недели через две после описанного выше разговора с Меньшагиным я, будучи снова у него на приеме, не удержался и спросил: "Что слышно о поляках?" Меньшагин помедлил, а потом все же ответил: "С ними уже покончено. Фон-Швец сказал мне, что они расстреляны где-то недалеко от Смоленска".

Общие выводы

Из всех материалов, находящихся в распоряжении Специальной Комиссии, а именно — показаний свыше 100 опрошенных ею свидетелей, данных судебно-медицинской экспертизы, документов и вещественных доказательств, извлеченных из могил Катынского леса, с неопровержимой ясностью вытекают нижеследующие выводы:

1. Военнопленные поляки, находившиеся в трех лагерях западнее Смоленска и занятые на дорожно-строительных работах до начала войны, оставались там и после вторжения немецких оккупантов в Смоленск до сентября 1941 г. включительно;

2. В Катынском лесу осенью 1941 г. производились немецкими оккупационными властями массовые расстрелы польских военнопленных из вышеуказанных лагерей;

3. Массовые расстрелы польских военнопленных в Катынском лесу производило немецкое военное учреждение, скрывавшееся под условным наименованием "штаб 537 строительного батальона", во главе которого стояли оберст-лейтенант Арнес и его сотрудники — обер-лейтенант Рекст, лейтенант Хотт;

[...]

Попутно замечу, что утка про 537-й "строительный батальон" (который на самом деле был полком связи) исходит не от свидетелей, а от разведки. Действительно, в "Справке о результатах предварительного расследования так называемого 'Катынского дела'" Меркулова и Круглова от января 1944 г. (которая написана по результатам первичных опросов свидетелей следователями НКГБ, включая трех свидетельниц) делается вывод, что "расстрел ... производило неизвестное немецкое военное учреждение" (ГАРФ ф. 7021, оп. 114, д. 6, л. 52). Лишь в дополнении к этой справке от января 1944 г. дается следующая информация (ГАРФ ф. 7021, оп. 114, д. 7, л. 1):

Наведенной в Разведывательном Управлении Генерального штаба Красной Армии справкой выяснено, что это "неизвестное военное немецкое учреждение" именовалось в германской армии "штабом 537-го строительного батальона".

При этом некоторое время его называли 517-м строительным батальоном (см. ГАРФ ф. 7021, оп. 114, д. 8, л. 41 [выступление Круглова на заседании комиссии 13.01.1944], там же, д. 19, л. 80 [некая попытка судебно-медицинской экспертизы]).

В любом случае, как мы уже видели, Аренс был откомандирован в 537-й полк связи 15.11.1941, прибыл под Смоленск 21.11.1941, стал командиром полка 25.11.1941. А об Альберте Беденке, который был командиром полка в означенный период, даже не упоминается.

В "Справке о предварительном расследовании так называемого 'Катынского дела'", подписанной наркомом Госбезопасности Меркуловым и замнаркома внутренних дел Кругловым в январе 1944 года, прямо значится (там же, д. 6а, л. 51):

Что военнопленные поляки вместе с частью советской охраны лагерей попали в плен к немцам и были расстреляны немцами в конце августа и сентябре 1941 года в "Козьих горах, а также и некоторых других, пока еще не установленных местах.

Полезно привести протоколы допросов трех работниц дачи следователями НКГБ в декабре 1943 г. (ГАРФ ф. 7021, оп. 114, д. 10, лл. 3-36). Важные для анализа вопроса фрагменты выделены.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Все три свидетельницы утверждали, что были приняты на работу в штаб примерно в середине августа и что старшим на даче был "оберстлейтенант Арнес [sic]". Они прекрасно ориентировались в немцах, проживавших на даче. Алексеева даже подробно описала, кто где жил (включая Аренса).

Алексеева и Михайлова утверждали, что расстрел польских военнопленных производился с конца августа и большую часть сентября. Конаховская говорила, что он произошел осенью 1941 г. и начался в августе. То есть начало расстрела было довольно четко привязано к началу работы трех женщин на даче. При этом начало их работы на даче в августе подтвердили и другие "свидетели" - староста деревни Борок и родственник Михайловой Д. И. Солдатенков, который якобы и отправил девушек к немцам (ГАРФ ф. 7021, оп. 114, д. 11, л. 210-211) и отец Алексеевой (ГАРФ ф. 7021, оп. 114, д. 10, л. 39).

При этом ни одна из свидетельниц ни словом не упоминает Беденка или смену командования, хотя работай они на даче примерно с середины августа, под начальством Беденка они находились бы не менее 3-х месяцев - причем ровно тех самых, ключевых, когда, по их словам, производился расстрел. Это несовместимо с правдивостью их показаний.

Алексеева хоть и не сказала прямо, что расстрелы были под руководством Аренса, но это неумолимо следует из ее показаний (и именно так и поняли ее показания члены комиссии). Во-первых, она, вообще не упоминая Беденка, говорила об указаниях Аренса о секретности, передававшихся через переводчика Иоганна. Понятно, что такие указания с необходимостью пришли бы и в первые дни, и во время расстрелов. Во-вторых, Алексеева рассказала, как покинула дачу в начале 1942 г., но вернулась через 5 месяцев и заметила, что "там были все те же лица, которых я застала при поступлении на работу в августе 1941 года". Понятно, что это не могло не относиться и к самому главному лицу, то есть Аренсу.

Алексееву готовили для выступления на Нюрнбергском процессе, она была снова допрошена 21.06.1946 и, в частности, показала (А. Дугин, Тайны архивов: вырванные страницы, 2021, с. 142):

Однако в конце августа и в сентябре 1941 года на дачу в «Козьих горах» стали почти ежедневно прибывать большие крытые темного цвета брезентом грузовые машины. В эти же дни на дачу обычно приезжали какие-то немецкие солдаты, очевидно, не принадлежащие к 537-му батальону, так как на погонах у них не было цифр «537». Солдаты эти обычно приезжали на дачу за несколько часов до прибытия машин. Примерно за час до прибытия машин на дачу приезжие немецкие солдаты уходили в лес. От солдат, проживавших все время на даче, приезжие отличались тем, что носили пистолеты в кобурах, а у постоянно проживающих на даче солдат этого оружия не было. Вместе с приезжими солдатами в лес уходили все немецкие военнослужащие, проживавшие на даче. В частности, уходили в лес обер-лейтенант Арнес, обер-лейтенант Рекс, лейтенант Хотт.

Конаховская же и Михайлова прямо помещают Аренса на предполагаемое место преступления в августе-сентябре 1941 г., упоминая якобы приказ расстрелять двух поляков вышедшим во двор Аренсом в конце августа или начале сентября.

Свидетельствовали три женщины по относительно свежим следам, временные рамки расстрелов, названные ими, соответствуют показаниям других свидетелей - то есть аберрацией памяти здесь ничего не объяснить.

При этом стоит отметить абсолютную абсурдность выдвигаемого тезиса: что массовый расстрел тысяч польских военнопленных производился бы полком связи вермахта. Для такого рода расстрелов у немцев были особые части - в частности, айнзацгруппы. В Смоленске действовал штаб айнзацгруппы "Б" и ее часть, форкоманда "Москва" (Vorkommando Moskau), она же зондеркоманда "Москва", а позже зондеркоманда 7ц. Была бы нужда расстрелять военнопленных, с большой вероятностью использовали бы именно зондеркоманду "Москва". Но задокументировано, что расстрел не мог быть произведен этой зондеркомандой[5].

Стоит повториться: Аренса не было под Смоленском в августе-сентябре 1941 г.; Аренс стал командиром лишь в ноябре 1941 г. Поэтому заявления "свидетельниц" об обратном, а также полное отсутствие в их свидетельствах реального командира в указанный период - Беденка - вкупе с прекрасным знанием о том, кто был кто среди немцев, говорят о заведомой ложности показаний.

Таким образом, доклад комиссии Бурденко доказанно строится как минимум на трех ключевых лжесвидетельствах и не отвечает на ключевой же вопрос: если в Катыни действительно расстреливали немцы, то какая конкретно их группа? Теперь же к этому вопросу добавляется еще один: если в Катыни действительно расстреливали немцы, то зачем советская сторона пошла на такую фальсификацию?

Примечания:

[1] Подчеркну, что та же логика неприменима для доказательства утверждения о том, что дата выбытия/"Abgang" также была в основном фактической. Хотя "Abgang" и составляет с "Zugang" смысловую пару, но в отношении "Abgang" в этом документе нет тех же индиций, которые есть в отношении "Zugang" - так что дата выбытия может большинстве случаев быть формальной - совершенно независимо от фактичности "Zugang".

[2] Между 18.10.1939 (все еще "сидячая война") и 21.11.1941 в личном деле (док. 3) никаких записей нет (то есть Аренс в это время участия в военных действиях не принимал - ни прямо, ни косвенно), а после этого без перерыва до 31.12.1943 в графе принятия участия в сражениях, схватках и операциях идут записи, означающие либо те или иные логические "блоки" (например, "оборонительные битвы под Москвой" с 06.12.1941 по 18.04.1942), либо, когда невозможно было дать более конкретное название блоку, просто "поход против России" (с 01.01.1943 по 15.09.1943). Последняя формулировка иллюстрирует тот факт, следующий также из самого названия графы - включающего, помимо схваток и сражений, "операции" - что тут указывались не только непосредственные столкновения с противником, но и просто участие в операциях против него. В которых 537 полк, конечно же, принимал участие задолго до того, как Аренс стал командиром.

Понятно, что запись о боях под Смоленском не означает, что с 21.11.1941 по 31.12.1943 Аренс только и делал, что сражался. Это всего лишь означает, что он был рядом с зоной боевых действий (и иногда, возможно, в ней) и принимал в них то или иное участие - хотя бы как командир полка той самой связи, без которой бои были немыслимы.Так вот, если даже де факто мирные для Аренса 3-8 сентября 1939 года были достойны попасть в эту цепочку записей, то уж конечно бы смоленский блок начался бы в его личном деле раньше, если бы и сам Аренс прибыл раньше (причем неважно, что не командиром принимающего полка). Аренс в буквальном смысле участвовал бы в операции, как ее не назвать - "сражения под Смоленском", "поход против России" или как-то иначе.

[3] В данном реестре мы имеем очередной пример бюрократического ляпа. Аренс стал начальником связи 9 армии 15.09.1943 (или 16.09.1943; на обычность сдвига в один день уже указывалось выше). Заполнявший реестр бюрократ за один присест сделал две ошибки: указал 01.11.1943 как дату выбытия Аренса из 537 полка связи и вступление в должность начальника связи 9 армии; и, автоматически, как дату поступления Петера Хафнера в 537 полк (хотя Хафнер поступил, конечно же, 15.09.1943; BArch PERS 6/9158, учетный документ Хафнера). Поскольку эта запись была по какой-то причине последней, ошибка найдена не была.

[4] Как объяснено в соответствующем приложении, лист учета является приложением к личному делу военнообязанного и в нем фиксировались изменения относительно этого дела. При этом случай графы 22 особый: в личном деле военнообязанного в этой графе перечисляются различные сведения о пройденном военном обучении и курсах (что также соответствует содержанию этой графы в военном билете). В унтерофицерских листах учета графа эта соответствует личному делу. А вот в офицерских листах учета эта графа используется для иного - в ней перечисляются "Dienstverhaltnisse", то есть "служебные отношения" или хроника службы.

Перед заполняющим вставал вопрос - а что именно здесь должно быть перечислено? С одной стороны на это отвечала официальная инструкция (Bestimmungen für die Erhaltung des Heeres im Kriegszustand, Heeres-Druckvorschrift 75, 15.09.1939, S. 95 ("Anlage 10: Bestimmungen für das Führen der Offizier- (Beamten-) Kriegsstammrolle"), NARA RG242/T78/64/6021295):

g) Feld 22: a) Nur Angaben eintragen, die für die Verwendung im Kriege ausschlaggebend sein können, z. B. 2 Jahre Kp.Chef, Schützentrp., 2 Jahre Rgts.Adjt. usw.,

b) nur kurze Eintragungen mit Angabe des Datums, z. B. 15.7. bis 15.8.1941 Kampfschullehrgang für Btls.-Führer, ab 1.2.1942 Kommandeur I./J.R.2, 1.7. bis 10.7.1942 Rgts.-Führer J.R.2 usw.

г) Графа 22: a) Вносить только те сведения, которые могут иметь решающее значение для применения в военное время, например: 2 года командир роты, стрелковые войска, 2 года адъютант полка и т. д.

b) Только краткие записи с указанием даты, например: с 15.7 по 15.8.1941 — курс боевой школы для командиров батальонов, с 1.2.1942 — командир I батальона 2-го пехотного полка, с 1.7 по 10.7.1942 — командир 2-го пехотного полка и т. д.

В самом же формуляре листа учета указано следующее:

a) Vor der Mobilmachung (kurze Angabe des Hauptinhalts des Wehrpasses, bisherige aktive Dienstzeit, Jahre, Monate, Tage)

b) Nach der Mobilmachung (Kommandos, Versetzungen, besondere Ausbildung, Strafen, Urlaub)

а) До мобилизации (краткое указание основного содержания военного билета, предыдущая активная служба — годы, месяцы, дни)

б) После мобилизации (командирования, переводы, специальная подготовка, наказания, отпуска)

В общем, довольно пестрый набор. Поскольку прямого соответствия в личном деле или в военном билете этой форме графы 22 нет, заполняли ее разные бюрократы по-разному, иногда отклоняясь и от инструкции, и от описания в самом формуляре. В этом можно убедиться, просмотрев листы учета в деле Аренса: в листе учета 52-го батальона связи графа вообще не заполнена; в листе учета школы связи в пункте (а) вместо высчитывания лет и месяцев (как в инструкции) просто дана выписка из его послужного списка без указания должностей, в пункте (б) должности уже даны, как в инструкции; в листе учета верхновного командования 9-й армии появляется только самая последняя должность; в листе же учета 537-го полка связи без указания должностей просто перечислены подразделения, где проходил службу Аренс.

В листах учета других людей мы видим другие варианты. Так, листе учета гауптмана вон Реннера указана только его специальная подготовка - какие-то стрелковые учения. У лейтенанта Оберхуммера - только какие-то фрагментарные сведения (несмотря на то, что он принял участие в немалом количестве военных операций, о чем мы узнаем из того же документа). Заполнение графы в деле гауптмана Гигля совпадает с таковым в листе учета Аренса в полку связи - перечислены не конкретные должности, а привязка к подразделениям. В учетном листе гауптмана Крамера дана подробная информация, включая иногда даже данные о документах с приказами о назначениях, с указанием пунктов прикомандирования и указанием должностей только в двух случаях.

[5] В отчетах айнзацгруппы "Б" имеется "слепая" - без указания групп жертв - статистика жертв всех айнзац- и зондеркоманд за интересующий нас период.

В отчете 73 от 04.09.1941 дается точная статистика ликвидаций, произведенных айнзацгруппой Б по состоянию на 20.08.1941 (BArch R58/216, Bl. 309, 310). Всего было произведено 6964 ликвидации, из них штабом айнзацгруппы и форкомандой Москва - 144.

Согласно отчету 92 от 23.09.1941 по состоянию на 13.09.1941 (BArch R58/217, Bl. 296) всего было произведено 23804 ликвидации, из них штабом айнзацгруппы и форкомандой Москва - 312.

Согласно отчету 108 от 09.10.1941 по состоянию на 28.09.1941 (BArch R58/218, Bl. 123) всего было произведено 30094 ликвидации, из них штабом айнзацгруппы и форкомандой Москва - 2029.

Согласно отчету 125 от 26.10.1941 (BArch R58/218, Bl. 310) всего было произведено 37180 ликвидации, из них штабом айнзацгруппы и форкомандой Москва - 2457.

Стоит напомнить, что согласно свидетелям в советском сообщении, массовая операция по расстрелу происходила в августе-сентябре 1941 года (необязательно на протяжении двух месяцев, но давайте будем щедры). Всякие "до декабря" никак не основываются на свидетельствах в сообщении и им противоречат.

Форкоманда Москва и штаб айнзацгруппы Б между 21 августа и 13 сентября - в самый разгар предполагаемой акции - расстреляли 168 человек, между 22 июня и 28 сентября - 2029 человек. Это далеко не только от советской цифры 11 тыс. человек, но и от реальной цифры - около 4,4 тыс. При этом, естественно, число расстрелянных включало в себя и партизан, и евреев.

Приложение. О переводе и значении слова "Zugang".

Перед нами стоят два вопроса: как правильно перевести слово "Zugang" на русский язык и как правильно проинтерпретировать это слово в конкретном документе.

Начнем с перевода. "Zugang" - многозначное слово (например, в Военном немецко-русском словаре А. М. Таубе 1945: "Zugang m доступ, подступ; вход; прирост; поступление"), но контекст, грамматика и узус ограничивают выбор значения при переводе. Значение, а, соответственно, и перевод слова "Zugang" прямо зависит как от более общего контекста (идет ли речь об описании какого-то здания, компьютерной системы или же об учете групп людей или объектов), так и контекста конкретного документа.

Приведем пару примеров перевода этого термина немцами с русского в контексте учета людских контингентов.

В одном немецком исследовании о немецких военнопленных следующим образом описывается приказ НКВД № 001067 от 07.08.1941 с объявлением инструкций о порядке содержания и учета военнопленных в лагерях НКВД (C. Zapf, Kriegsgefangenschaft ein unvollendetes Kapitel der Geschichte des Zweiten Weltkrieges im Urteil ehemaliger deutscher Kriegsgefangener in sowjetischem Gewahrsam, 2004, S. 239):

В этом приказе подробно и скрупулезно прописаны обязательства по статистической отчетности при поступлении [Zugang] военнопленных в лагерь или их убытии [Abgang] в другой лагерь.

В приказе речь идет об учете прибытий и убытий.

Другим примером является перевод карточек Карлага официальным германским Федеральным фондом для исследования диктатуры СЕПГ, в котором "Приб." (после чего указыватся дата) и "Дата прибытия" (менее точно) переводятся как "Zugang" (а "Убыл" - как "Abgang").

В Руководстве по немецкому военному переводу Б. Э. Шванебаха 1943 года дается перевод всех элементов интересующего нас листа учета военного времени (c. 105-113):

|

|

|

|

|

"Zugang" без каких-либо церемоний переведен как "Прибыл".

Точно такую же интерпретацию мы видим в аналогичном американском руководстве, изданном в 1944 году отделом военной разведки Военного министерства США. Там графа 19 (Zugang) описывается как "dates of arrival of officer and of his Wehrpass in the unit" - "даты прибытия офицера и его военного билета в часть" (The exploitation of German documents, 1944, p. 28).

Таким образом, "прибыл", "прибытие" - легитимные переводы "Zugang" на русский язык, хотя не менее верен и перевод "поступление". Для "Abgang", соответственно, верными переводами являются "убытие" и "выбытие".

Впрочем, как бы ни переводить конкретный термин, все равно возникает вопрос о его точном значении - были ли в каком-то конкретном случае эти прибытия фактическими или только бюрократическими. Для этого подробно рассмотрим бюрократические аспекты заполнения рассматриваемого листа учета (попутно будут опровергнуты и "альтернативные" псевдопереводы, вроде "допуск" и "вступление в должность").

Для начала разберемся, с каким видом документа мы имеем дело. Это лист учета военного времени для офицеров (Offizier-Kriegsstammrollenblatt; он же - для чиновников в ранге офицера, Beamten-Kreigsstammrollenblatt, ненужная часть слова вычеркивалась). Учетные листы военного времени для рядовых и унтерофицеров назывались просто Kriegsstammrollenblatt (такое разделение было прямо предписано: "Разделение офицерского и чиновничьего списка личного состава военного времени от такового для унтерофицеров и рядовых", из памятки по личному учету, BArch RH 13/3, Bl. 2).

Из таких листов учета состояли списки личного состава военного времени (Kriegsstammrolle, Offizier-Kriegsstammrolle, Beamten-Kriegsstammrolle). При этом когда речь идет просто о Kriegsstammrolle, то в зависимости от контекста могут иметься в виду все такие списки (рядовых, офицеров и т. д.), либо лишь списки солдат и унтерофицеров (и чиновников в ранге унтерофицера).

Порядок ведения списков личного состава и листов учета военного времени установлен в приложениях 9 и 10 к Положениям о поддержании армии в военное время (Bestimmungen für die Erhaltung des Heeres im Kriegszustand, Heeres-Druckvorschrift 75, 15.09.1939, NARA RG242/T78/64/6021202ff.).

Из "Положений о ведении списка личного состава военного времени" (приложение 9 к указанным выше Положениям):

1. Список личного состава военного времени (Kr. St. R.) должен вестись всеми частями полевой армии. В него должны быть внесены все унтерофицеры*) (включая военных дирижеров и чиновников (=кандидатов) в ранге унтерофицера) и рядовые*), относящиеся к наличному составу соответствующей части.

[примечание внизу страницы: "*) в последующем обозначаются как 'военнослужащие'"]

2. Части армии мирного времени, переводимые в полевую армию, должны передать свои завершенные списки личного состава [Truppenstammrolle] в соответствующую резервную воинскую часть. Военнослужащие, переводимые из армии мирного времени или резервной армии в полевую армию, должны быть включены в список личного состава военного времени полевой части.

[...]

8. При поступлении [Zugang] военнослужащего в списке личного состава военного времени сразу же должны быть заполнены поля "военно-учетный номер", "надпись и номер на личном опознавательном знаке" и "номер по списку личного состава военного времени", а также графы 1-4, 6, 7, 13, 23, 19, 42, 43. Все остальные графы заполняются только в случае происходящих изменений. В эти графы ничего нельзя вносить из военного билета. Таким образом, в списке личного состава военного времени должны содержаться только те данные о военнослужащем, которые добавлялись в течение его непрерывной принадлежности к одной и той же части. Каждый перерыв в принадлежности к данной части, связанный с временным переводом, требует создания нового листа в списке учета личного состава военного времени.

9. В случае командирования военнослужащего на срок более 8 недель или его перевода, необходимо как можно скорее отправить на новое место службы военный билет и выдержку из журнала взысканий. Запрещается отдавать их военнослужащему.

[...]

14. Указания по заполнению полей.

a) Поля, не оговоренные ниже особо, заполняются в соответствии с информацией, указанной в военном билете и личной карточке военнообязанного. Нумерация полей соответствует нумерации в военном билете и личной карточке военнообязанного.

Из "Положений о ведении списка личного состава военного времени для офицеров и чиновников" (приложение 10 к указанным выше Положениям):

1. Список личного состава военного времени для офицеров (чиновников) (O. Kr. St. R. и B. Kr. St. R.) должен вестись во всех штабах и соединениях (батальонах, отрядах) полевой армии. В него должны быть внесены все офицеры, зондерфюреры в ранге офицера, чиновники вермахта и чиновники в ранге офицера на время войны, и военные дирижеры, относящиеся к наличному составу соответствующего штаба или соединения или поступающие в ходе войны путем перевода из Армии резерва или из других полевых соединений.

2. Штабы и соединения армии мирного времени, переводимые в полевую армию, передают завершенные учетные документы и карточки [Personalnachweise und Karteimittel] своих офицеров в соответствующую резервную воинскую часть.

[...]

7. При поступлении [Zugang] офицера или чиновника в списке личного состава военного времени для офицеров сразу же должны быть заполнены поля "военно-учетный номер", "надпись и номер на личном опознавательном знаке" и "номер по списку личного состава военного времени для офицеров", а также графы 1-4, 6, 7, 19, 42, 23, 8, 8а, 13, 43 и 22а. Кроме того, поступление [Zugang] должно быть внесено в оглавление списка личного состава военного времени для офицеров. Все остальные графы заполняются только в случае происходящих изменений. В эти графы ничего нельзя вносить из военного билета. Таким образом, в списке личного состава военного времени для офицеров должны содержаться только те данные об офицере или чиновнике, которые добавлялись в течение его непрерывной принадлежности к одной и той же части. Каждый перерыв в принадлежности к данной части, связанный с переводом (даже временным), требует создания нового листа в списке учета личного состава военного времени для офицеров.

8. В случае командирования офицера или чиновника на срок более восьми недель [с сентября 1942 г.: 3 месяцев] или его перевода, военный билет должен быть путем вручения офицеру или чиновнику направлен на новое место его службы.

9. В случае командирования офицера или чиновника на срок менее восьми недель [с сентября 1942 г.: 3 месяцев] сокращенная копия его листа учета военного времени для офицеров должна быть путем вручения командируемому направлена на новое место его службы. В случае краткосрочных командировок это необходимо делать только по запросу.

[...]

13. Указания по заполнению полей.

a) Поля, не оговоренные ниже особо, заполняются в соответствии с информацией, указанной в военном билете и личной карточке военнообязанного. Нумерация полей соответствует нумерации в военном билете и личной карточке военнообязанного.

К числу учетных дел и карточек относился и список учета личного состава военного времени ("Памятка по обращению с карточками и учетными документами в полевой и резервной армиях", октябрь 1944, BArch RH 53-9/79; "Памятка о карточках и личных документах армейских офицеров", 11.09.1942, вкладка III к вышеупомянутым Положениям; в ней же предписано исправить в тексте 8 недель на 3 месяца).

Из "Памятки по заполнению карточек и личных документов" (BArch RH 1/163, Allgemeine Heeresmitteilungen, 1940, S. 476, Anlage zur Nr. 1096):

Лист учета военного времени не заменяет военный билет. Военный билет, передаваемый от одного места службы к другому, сопровождает военнослужащего (за исключением случаев кратковременных болезней, командировок и т. д.) на протяжении всей войны. Лист учета военного времени - нет. Рано или поздно каждый отдельный лист учета военного времени оказывается в кармашке личного дела военнообязанного [Wehrstammbuch]; иного пути, кроме как из полевой части в ответственный военно-призывной орган, у этого листа нет.

Таким образом, каждый учетный лист военного времени, будучи частью списка личного состава военного времени, одновременно являлся приложением к личному делу военнообязанного и в нем фиксировались изменения относительно этого дела. Отдельная графа для должности в листе учета отсутствовала, поскольку создание листов учета было формально связано не с вступлением в новую должность, а с вступлением в войсковую часть, хотя по очевидным причинам эти события могли совпадать. Но все последующие должности в рамках этой воинской части должны были перечисляться в одном и том же листе, новые листы учета по этому поводу не создавались. Ведение листов учета было связано лишь с принадлежностью к определенной воинской части, причем, как видно из вышепроцитированных "Положений", уделялось внимание и непрерывному физическому нахождению военнослужащего в расположении данной части.

Номера граф учетных листов в основном соответствовали номерам граф в военном билете и в личном деле военнообязанного (пример отличия: в личном деле адрес ближайших родственников в графе 9, в военном билете в графе 9 - данные о родителях, поэтому в листе учета адрес ближайших родственников в графе 13 - общей графе для дополнительной информации; также в листах учета было больше пронумерованных граф, чем в других документах).

Графа 19 в учетных листах - "Zugang" - соответствует графе 19 военного билета и личного дела военнообязанного "Принадлежность к подразделениям армии или люфтваффе (также во время войны)".

"Zugang" и "Abgang" часто появляются в немецких документах, которые касаются учета прибытия или убытия/выбытия (включая смерть) отдельных людей или групп и коннотируют сам факт учета, помимо простой констатации факта прибытия или убытия. Понятно, что когда в документах Аушвица, Заксенхаузена или какого-нибудь шталага упоминаются "Zugänge und Abgänge" в отношении заключенных, речь не идет о "допусках и убытиях" или "вступлениях в должность и выбытиях". Речь идет именно об учете поступлений/прибытий и выбытий/убытий (при этом Zugang'ами и Abgang'ами могли называться конкретно убывающие и прибывающие люди, а не только процесс их прибытия и убытия). Правда иногда в таких случаях при переводе можно использовать также значения "прирост" и "убыль" (которые в абстрактном смысле являются теми же поступлениями и убытиями), но только тогда, когда отсутствуют предлоги "von" ("из") и "nach" или "an" (в данном случае: "в"), задающие направление, и тем самым исключающие чисто "статистический" перевод. Понятно, что о значении в статистическом смысле речь также не идет в карточках на отдельных людей, например, советских военнопленных. В некоторых карточках есть штемпель "Zugang an Wast gemeldet am [дата]" ("an" здесь относится не к "Zugang", а к "gemeldet"), то есть в определенный день о Zugang этого военнопленного был проинформирован WASt (Wehrmachtauskunftstelle, Справочный отдел вермахта). В других карточках указаны Zugang и Abgang самих военнопленных, причем для Zugang надо было уточнить "woher"/"откуда" и "am" - дату, практически как в листе учета Аренса.

И да, эта терминология применялась и в отношении военнослужащих. Например (BArch RH 53-17/84, Bl. 17):

Zu- и Abgang венгерских, словацких, итальянских солдатов в сборных штабах постоянно сообщать...

В разного рода таблицах для конкретных персон указывались "Zugang am [дата] von [часть]" и "Abgang am [дата] nach [часть]" (NARA RG 242/T78/948).

Применялась терминология и к целым военным формированиям. Например, в документе 1917 года о некоторых частях 1-й армии Рейхсхеера (BArch PH 3/487 Bl. 1) мы видим их Zugang и Abgang, причем именно с "движением": Zugang von/из (и далее либо географическое название - Германия, Мобёж, либо другое военное формирование - 5-я армия и т. п.), Abgang nach/в - в Кёльн, в Метц, в 3-ю армию (что опять же говорит о том, что в общем случае речь не только о физическом перемещении, но и о перемещении в учетном смысле).

Таким образом, когда мы видим пару Zugang-Abgang в листе учета Аренса, предназначенном для учета пребывания в части, речь может идти исключительно о его прибытии/поступлении в часть и выбытии/убытии из нее, вкупе с их учетом, а не о неких "допусках" и "вступлениях в должность". При этом понятно, что являлись ли эти поступление и убытие фактическими или формальными - зависит от контекста, поскольку речь идет не о каком-то конкретном месте, а о части. Например, в листе учета военного времени армейской школы в Галле выбытие Аренса значится как 25.11.1941. Тут очевидно, что речь идет лишь о формальном выбывании из списка учета личного состава школы.

Слово "Zugang" появляется в листе учета Аренса в следующем контексте, возникающем из напечатанных на формуляре слов вкупе с заполненными печатной машинкой данными - "Zugang: am 21. November 1941 von Nachr. Lehrregiment Halle", то есть "Поступление [или: прибытие]: 21 ноября 1941 г. из учебного полка связи Галле". Здесь описывается перемещение (необязательно буквально физическое) из изначального пункта (von) в текущий. "Zugang" также служит антонимом слову "Abgang" (убытие, выбытие) в правой части формуляра (и составляет вместе с ним стандартную терминологическую пару в немецких документах, имеющих отношение к учету чего-либо). При этом не стоит полагать, что под изначальными или конечными пунктами имеются в виду конкретные физические пункты - речь может идти о военных частях, группах людей, лагерях и т. п. Это объяснение приводится с простой целью: показать, что перевод, использующий значение "доступ", либо же чисто фантазийный, несуществующий вариант "вступление в должность", в данном случае невозможен, поскольку в указанном контексте он превращается в бессмыслицу, а придаваемый ему псевдопереводчиком смысл противоречит функции документа, как указано выше.

В свете всего вышенаписанного встает закономерный вопрос: как различить формально-бюрократические и фактические прибытия и убытия в документах? Это возможно сделать исключительно в конкретных контекстах. Частью контекста могут являться, например, тип документа и конкретные данные в этом или других документах, которые исключают иную интерпретацию.

Например, для листа учета Аренса в 537-м полку связи значение даты "21.11.1941" как регистрации фактического прибытия можно вывести путем исключения (это не дата вступления в должность и не дата начала прикомандирования, то есть остается лишь дата фактического прибытия), как уже было продемонстрировано.