01.05.2025 Полживец-4. Беспомощность пропагандиста, или как Иванов пытается кусать за пятки (домик в Козьих Горах, Пятихатки, Дюре, мотомехдивизии, далее везде).

Помимо ответов на первую часть моего основного разбора лжи пропагандиста Иванова, он иногда вкидывает псевдоаргументы по мелочи, на каждый из которых не имеет смысла тратить целый постинг, поэтому они будет по мере поступления собираться здесь.

За некоторыми исключениями, ответы на псевдоаргументы, которые имеют отношение к основному разбору, добавляются (и будут добавляться) не здесь, а именно в основном разборе (там будет про Токарева с УПК и так далее). Здесь же будет все остальное.

Стоит отметить, что, очевидно, находясь в полной истерике, геббельсоид Иванов пытается скрести по сусекам, выметая совсем уж абсурдные и комические "возражения". Приведу один пример его абсолютной беспомощности для затравки.

Пропагандист Иванов в домике.

24.05.2021 Егор Иванов в трех соснах.

26.05.2021 "Перестаньте юродствовать, Бабакин."

15.06.2021 Дамские пистолеты Егора Иванова.

21.10.2021 Фейкомания как некомпетентность (Иванов, Нагорный, Турбовский и другие).

31.12.2024 Полживец. Битва блогера Иванова против исторической правды (цикл "Аренс-Нюрнберг").

08.03.2025. Полживец-2. Пропагандист Иванов против блогера Штефанова.

23.04.2025 Полживец-3. Последний Abgang Стухшего Сигнала.

01.05.2025 Полживец-4. Беспомощность пропагандиста, или как Иванов пытается кусать за пятки (домик в Козьих Горах, Пятихатки, Дюре, мотомехдивизии, далее везде).

27.07.2025 Полживец-5. Пропагандист Иванов против блогеров Минаева, Каныгина и Эйдельман.

Итак, я якобы неправильно перевел одно слово. И этому геббельсоид посвятил целый пост. Как я уже показал на множестве примеров, на Иванове, как переводчике (и интерпретаторе переводов, в тех случаях, когда он использует чужие переводы) просто клейма ставить негде: тут и перевод учебно-испытательного подразделения как топографического отдела и учебного полка, и возниковение из ниоткуда "кадрового офицера", и расшифровка "Heer." как "Heeresgebiets-" с утверждением о том, что последнее значит "армейский", и история с якобы несуществующим оружием, и позор с леском и рощей, и фальсификация о маневрах, и фальсификация о "ножных кандалах" или "цепях" в тексте допроса, и перевод "Zugang" как "допуск" или "доступ" в листе учета Аренса и последующее отрицание, что он так переводил, и фейковый перевод "переведен" как "переведен на должность", и использование перевода про "предмет спора" как "существенный факт", и неумение пользоваться словарем - и все в таком духе.

При этом приведенные примеры неравнозначны - первые три примера (с кадровым офицером, топографическим отделом и "Heeresgebiets-") на аргументацию геббельсоида Иванова не влияют и упоминаются мною лишь по ходу дела. Мне и в голову не пришло бы посвящать им отдельный пост. Такое можно себе представить, лишь когда от неправильного перевода зависит весь аргумент (как это по большей части справедливо для такого рода "аргументов" пропагандиста Иванова).

Так вот, пропагандист придирается именно к такому моменту, от которого не зависит ни один аргумент в принципе. Так что бедняжка Иванов уже не знает, за что уцепиться. Сначала преамбула:

[Иванов:] Суть дела. Для Нюрнбергского процесса бароном фон Герсдорфом (офицер разведки генштаба группы армий "Центр") был подготовлен рапорт, в котором барон убеждал Трибунал в том, что немцы не могли совершить это преступление. Аргументы барона по-детски наивные, например, он пишет, что недалеко от этого места был штаб группы армий, какие же там могли быть расстрелы! Но при этом, барон, сам того не зная, полностью подтвердил документы обвинения, сообщив в своём рапорте о присутствии гражданина Аренса в Катынском лесу уже в сентябре 1941 года. (Присутствие Аренса там в сентябре подтверждается 4 независимыми источниками).Присутствие Аренса (который, как мы уже видели, под Смоленском находился лишь с ноября) в сентябре, конечно, не подтверждается ни одним достоверным источником - Пых - доказанный лжесвидетель, Праун и Герсдорф нигде не писали, что видели Аренса в сентябре лично, а, говоря о его командирстве, были либо просто неточны, либо демонстрировали нормальную для свидетелей аберрацию памяти, показания же девушек как раз документами из личных дел Аренса и Беденка и опровергаются.

Поскольку речь идет о Герсдорфе, то в его случае описательная неточность или аберрация памяти прямо налицо: Аренс, как признает жулик Иванов, не был в сентябре 1941 года ни командиром 537 полка связи, ни полковником - а Герсдорф писал, что дом в лесу "с сентября 1941 года был штабом полка связи группы армий (под командованием полковника Аренса)". Почему это пропагандист Иванов выбирает из этого предложения только выгодное ему, а на остальное закрывает глаза? Ну, это очевидно.

А теперь сеанс саморазоблачения под соусом беспомощности:

[Иванов:] И вот, наш супер-мега-переводчик Романов “отмазывает” Герсдорфа: он, говорит, “не является компетентным источником”, он вообще-то “ошибается", это “аберрация памяти” и в принципе это “общая информация”. И среди всего этого словесного барахла Романов сообщает:…Рудольф-Кристоф фон Герсдорф, который в 1946 году пытался донести до нюрнбергского трибунала сведения о невиновности немецкой стороны, при этом написав, что деревянный домик в Катынском лесу "с сентября 1941 года был штабом полка связи группы армий (под командованием полковника Аренса)".При этом Романов даёт ссылку на английский текст рапорта, где его “деревянный домик” - это wooden villa. И нам остаётся только гадать, что заставило знатока немецких дифтонгов и автора легендарного уже “не роща, а лесок!” выбрать из всех вариантов перевода выражения wooden villa именно “деревянный ДОМИК”. Wooden villa in little forest там сказано. Ну, little forest это, безусловно, именно “лесок”, а не какая-то там “роща”, (не допускайте таких критических ошибок!), но перевести wooden villa как “деревянный домик”...

На слове "говорит" у пропагандиста ссылка на эту статью. Я специально поискал по Ctrl-F по сочетанию "компет" и не увидел ни одного случая фразы "не является компетентным источником". Откуда фраза, жулик Егор? Что у меня действительно написано и обосновано, это что "по данному вопросу они просто-напросто не являются достоверными источниками" - это про Прауна с Герсдорфом.

Далее, вспоминаем, что когда пропагандист Иванов был пойман за руку на фальсификации слов Аренса, он заявил, что, мол, "там вообще нет цитат, как вы только что убедились, я пересказывал содержание беседы своими словами и передал её предельно точно" (что было враньем). А тут, понимаете ли, незакавыченная фраза "деревянный домик" - это именно перевод, а не пересказ. Милое дело.

Конечно, Иванов не будет Ивановым, если, "разоблачая" меня, он сам не сядет в лужу. Он начинает рассуждать о величине дома и его коронный "аргумент" - это что "немцы называли его 'Днепровский замок'". Ууу, какой домище, аж замком назвали!

Но вот, к сожалению для пропагандиста Иванова, немцы называли его не "днепровским замком", а "днепровский зАмочком" - "Dnjepr-Schlößchen" (в том числе так его называет Герсдорф: "Das Wäldchen lag in unmittelbarer Nähe des sogennanten Dnjepr-Schlößchens..." , Soldat im Untergang, 1977, S. 140). То есть маленьким замком. В переводах этот момент часто терялся (например, в нюрнбергских переводах "Schlößchen" фигурирует как "Castle"), а в оригиналы суперпереводчик Иванов заглянуть поленился. Понятно, что маленький замок все еще может быть большим домом, но аргумент несколько, эээ, теряет в силе, если не забывать уменьшительную форму при переводе. Вот один такой Schlößchen. Вот другой. Третий. Четвертый. Домики как домики. То есть из одного названия ничего не следует.

[Исправление от 09.05.2025: еще раз обдумав, замечу, что допускаю тут все же ошибку чрезмерного обобщения: из того, что случаи "Dnjepr-Schloß" не находятся в базе Гугла, а нюрнбергские переводы доказанно не учитывают уменьшительную форму, не следует, что ни один немец не называл этот дом "днепровским замком". Для моего аргумента этого и не требуется: достаточно того, что уменьшительная форма "Dnjepr-Schlößchen" была именно стандартным обозначением (использованным и Аренсом, и Оберхойсером, и Герсдорфом), а отдельные немцы могли говорить и "днепровский замок". Что "зАмочек" был стандартной формой - само по себе говорит о том, что аргумент от использования термина "замок" - якобы чего-то автоматически большого - не работает.]

Откуда взялся "домик" у меня в тексте - догадаться легко, если читать статью целиком, а не вырывать из нее куски. Непосредственно перед обсуждением Герсдорфа следует обсуждение Прауна, и вот Праун прямо написал, что они "находились в лесу в маленьком доме [in einem kleinen Hause] возле Катыни, недалеко от города Смоленск, где располагался штаб 537-го полка связи группы армий...". То есть назвать этот зАмочек маленьким домом - а домик - это как раз маленький дом - было можно. Ведь об этом говорит один из любимых свидетелей пропагандиста Иванова.

Вот этот рассказ Прауна (который пропагандист в своем рассуждении о размерах дома "почему-то" игнорирует) и повлиял на мой пересказ Герсдорфа. Переводом это не является - если бы я именно переводил, то так и перевел бы как "вилла". Поскольку от того, дом это, домик или домище, вообще ничего не зависело, я и повторил прауновское описание, не особо об этом задумываясь. Можно считать это максимум мелким недочетом в статье, который легко исправляется в следующей редакции. Никакой аргумент на уменьшительной форме не строится, ни на что этот момент вообще не влияет, то есть можно оценить всю степень бессильной злобы геббельсоида Иванова, когда он пытается выдать это за какое-то разоблачение.

Пропагандист Иванов versus Пятихатки.

13 тысяч шофера Галицына.

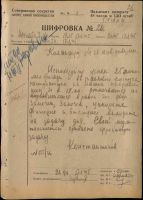

Когда блогер Штефанов запостил у себя в телеграме документы КГБ УССР о захоронениях польских военнопленных в Пятихатках, в очередной раз доказывающие вину НКВД за расстрел поляков весной 1940 года, геббельсоид Иванов не мог не отреагировать.

Сначала он придрался к оценке шофером Галицыным числа жертв:

[Штефанов:] Понятно, что никаких 13 тысяч тел в этом захоронении не было, а сотрудник просто каким-то образом перепутал число убитых конкретно в Харьковской области с приблизительным общим числом расстрелянных польских военнопленных весной 1940-го года.[Иванов:] Это просто охренеть, дорогие товарищи. Осведомлённость шофёров НКВД в очередной раз поражает воображение. Пенсионер - бывший шофёр НКВД - в 1969-м году “каким-то образом” перепутал “число убитых в Харьковской области с общим числом расстрелянных польских военнопленных весной 1940-го года”! А он откуда знал-то “общее число”? Ему, шофёру, лично Берия докладывал? Или именно он курировал расправу? Я несколько раз перечитал ЭТО и понять не могу, они совсем уже крышей поехали от отчаяния?

Информация между лагерями вполне могла курсировать, но дело даже не в этом. Гипотеза Штефанова избыточна: такого рода преувеличения - вполне стандартны для свидетелей.

Обратимся к свидетелям нацистских преступлений. Генрик Таубер, один из лучших свидетелей об Аушвице, предоставивший огромное количество технических деталей о функционировании крематориев и газовых камер, поскольку сам работал в т. н. еврейской зондеркоманде по выносу и сожжению трупов, тем не менее заявил, что общее число жертв, убитых газом в лагере, составило 4 миллиона человек (на самом деле - около 1 миллиона). И его случай типичен - трезвые оценки числа жертв были среди свидетелей редки. Можно привести еще пару примеров, вроде эсэсовца Пери Броада, который в своем докладе о лагере писал о 2-3 миллионах, и члена еврейской зондеркоманды Залмана Градовского, который во время самих событий писал в своей позже найденной рукописи о "миллионах", убитых в лагере.

На самом деле для любого лагеря уничтожения можно найти подобные примеры. Известный узник Собибора А. Печерский говорил, со слов старых узников лагеря, о более 500 тысяч жертв, потом о 2 миллионах. По современным подсчетам число жертв Собибора - 170-250 тысяч. Показателен пример Треблинки, в которой погибло около 800 тысяч человек. Так как большинство жертв этого лагеря погибли в 1942 году и как раз на этот год у нас есть точная статистика из телеграммы Хёфле, оценить число жертв мы можем довольно точно. А что говорили свидетели? Вахман Лелеко: "за 11 месяцев моей службы в "лагере смерти" было истреблено более двух миллионов еврейского населения". Узник Грундганд: "до четырех миллионов человек". Узник Верник: "Я страдал, провожая миллионы на смерть". Узник Гринберг: "По грубым подсчетам, за время существования «лагеря смерти» было удушено не менее 3,5 миллионов человек". Дежурный станции Треблинка Зомбецкий: "Я категорически утверждаю, что через ст[анцию] Треблинку в лагерь смерти для уничтожения было перевезено не менее 3 миллионов человек" (позже он будет говорить об 1,2 млн.). Узница Теперман: "За две недели до восстания в лагере немцами был дан залп. Сами немцы говорили, что залп был дан в честь уничтожения 3,5 миллиона евреев". Узник Райзман: "по ту сторону ограды, там, где происходило само умерщвление миллионов людей".

И официальные лица верили. Из акта представителей 65-й армии от 24 августа 1944 года: "Масштабы истребления людей огромны - около 3 миллионов". В спецзаписке начальника отдела контрразведки "Смерш" 65-й Армии полковника Трапезникова значится самое большое на сегодня число:

Таким образом, следствием установлено, что в Треблинском лагере /обоих их филиалах/ различными способами было уничтожено до семи миллионов человек евреев, поляков и цыган, свезенных сюда немцами с разных оккупированных ими стран Европы.

Понятно, что это далеко не единственный пример. Скажем, в 1944 году немецкая разведка перехватила телеграмму из посольства Великобритании в Берне в Министерство иностранных дел в Лондоне, в которой говорилось (PAAA RZ 214/100894, Bl. 29):

У нас есть данные из одного сообщения о цифрах и использованных методах. Четыре крематория в Биркенау имеют возможности для отравления газом и сжигания 60.000 человек в день.

И вот, эти завышенные примерно на порядок данные повторяются в серьезной официальной переписке. И ничего необычного в этом нет. Такие примеры можно умножить. Пропагандист Иванов прекрасно об этом знает, ведь любимый им катынский лжесвидетель Пых чудовищно завышал цифры погибших солдат армии Андерса в СССР, о чем я писал в своем большом разборе. А лжесвидетель Дюре говорил о 15-20 тысячах трупов в катынских могилах, хотя поляков там было расстреляно примерно 4,4 тыс. (и даже ложное советское число 11 тыс. не достигает оценки Дюре). И ничего, Иванов не спешит признавать их лжесвидетелями на этом основании (и в данном случае совершенно правильно).

Ситуация для изучающего свидетельства о зверствах настолько стандартная, что глаз замыливается и на такие вещи уже просто внимания не обращаешь - скорее, обращают на себя внимание гораздо более редкие реалистичные цифры.

Причина этого явления проста: некоторые свидетели преувеличивали, некоторые передавали слухи, некоторые делали очень грубые оценочные подсчеты "на коленке" (зачастую и являвшиеся источником таких слухов для других свидетелей) и одновременно работал "сломанный телефон". Результат один - завышенные цифры. И официальные лица часто им верили - в документах ЧГК это видно сплошь и рядом. Это о полезности свидетелей, не говоря уже о фальшивости каких-либо документов, не говорит. Надо просто понимать границы применения свидетельских показаний, о чем отрицатели, очевидно, понятия не имеют.

Действительно, это еще один момент, по которому катынские отрицатели идентичны отрицателям Холокоста, в "аргументах" которых фигурируют точно такие же придирки к свидетельским показаниям на основании завышенных оценок числа жертв.

Понятно, что в свете вышесказанного все словесные помои пропагандиста Иванова по поводу завышенной оценки Галицына ничего не стоят.

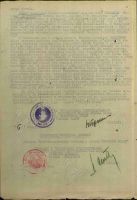

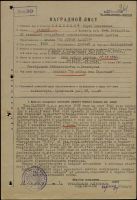

Бланк 1930-х годов?

Второй убойный аргумент геббельсоида:

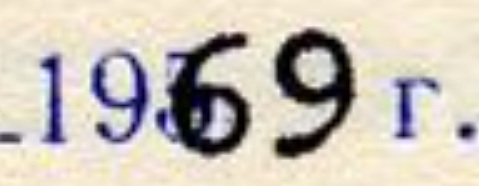

На бланке сообщения Шелесту цифры (дата) 69 напечатаны поверх цифр 193. Это типа бланк 30-х годов? И откуда в 30-е КГБ и Совет министров? Но это тоже мелочи, конечно. (Они будут доказывать, что это 5, и просто “печатали на бланке предыдущего десятилетия”. Но, увы, тройка отчётливо видна).

Конечно, как всегда у отрицателей, тут вся логика перевернута с ног на голову.

1. Это типографский бланк КГБ УССР, а, значит, тройки там не может быть по определению, то есть, если только эта тройка не видна там на 100 % разборчиво (с учетом возможности плохой пропечатки каких-то элементов), это не тройка. Учитывая известную практику использования бланков предыдущего десятилетия, по умолчанию это именно пятерка, а что это не пятерка - должны доказывать именно отрицатели. И ни один отрицатель этого не доказал.

Всё. Конец истории.

2. Вот что видно на документе, который запостил Штефанов (это фото, а не скан):

Это не на 100 % разборчивая "тройка", а то, что обычно называется "[нрзб.]". То есть даже на первый взгляд, без какого-либо углубления в детали, это может быть пятерка с плохо пропечатанным верхним вертикальным штрихом. Привел пропагандист Иванов какие-либо аргументы, что это не так? Нет. "Тройка, мамой клянусь!" - это весь уровень аргументации. Поскольку никакой на 100 % разборчивой тройки тут не видно, смотри пункт первый: это не тройка.

3. Пропагандист Иванов прекрасно знает, что на сайте у нас есть и гораздо более качественный скан, опубликованный в 2009 году. Но его он, конечно, не привел. Вот что видно на нем:

Верхний вертикальный штрих присутствует однозначно. Очевидно, он плохо пропечатан (и потому на менее качественном фото еле заметен). То есть это обыкновенная пятерка.

Возражение, что, мол, почему тогда остальная часть цифры хорошо пропечатана, беспредметно. Ведь какая бы это цифра ни была, этот элемент ее плохо пропечатан. Если это тройка - то это плохо пропечатанный элемент тройки. То есть ни малейшей логики в этом возражении нет.

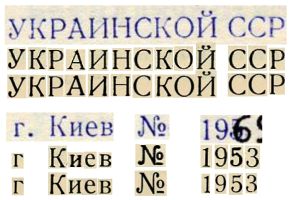

Более того, надо просто взглянуть на другие элементы шапки документа, чтобы убедиться, что распределение краски было неравномерным:

Итак, все ожидаемые элементы пятерки присутствуют, никаких доказательств того, что это не может быть пятерка, предоставлено не было.

4. Но отрицатели должны доказывать не только, что это не пятерка, но что это вообще может быть тройкой.

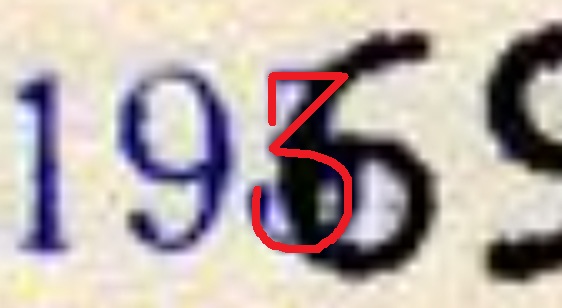

Вот как должна выглядеть эта тройка:

Начнем с того, что таких непропорциональных троек с сжатым верхом в официальных шрифтах быть просто не может.

Но и это не главное. Главное, что для человека, хоть что-то понимающего в шрифтах, очевидно без дополнительных аргументов, что в такой гарнитуре тройки такой формы быть не может, она будет с верхним полукружием.

Но не буду голословным. Использованный тут шрифт (который, кстати, использовался и шапках как минимум некоторых областных УКГБ) - это т. н. литературная гарнитура, причем ручного набора, а не линотипная (эти два варианта иногда сильно отличались в начертании отдельных символов). Убедиться в этом можно в издании Образцы шрифтов 4-й типографии им Е. Соколовой, 1956 (даю сравнение сразу с 12-м и 16-м кеглями для компенсации дефектов печати в брошюре - плохо пропечатанных засечек и проч.):

Так что в очередной раз "вопрос" закрыт, а, точнее, его изначально не было.

5. Но идем дальше: ведь можно просто проверить аналогичные документы на наличие аналогичных случаев. И что же мы имеем?

Вот документы конца 1960-х на бланках 1950-х (ГДА СБУ, ф. 16):

- 21.09.1967 (д. 963)

- 22.03.1968 (д. 970)

- 28.08.1968 (д. 976)

- 05.09.1968 (дело не указано, вероятно д. 977)

- 12.09.1968 (дело не указано, вероятно д. 977)

- 06.11.1968 (д. 981)

- 16.12.1968 (д. 981)

- 22.08.1969 (дело не указано)

Отдельно выделю документ от 28.05.1968 (д. 972), на котором число "68" не было пропечатано, и мы можем созерцать оригинальную пятерку во всей ее девственной красоте. (Скан был создан и передан чешской стороне после рассекречивания в 2009 году и до того, как в 2013 году, при перенесении дел в другую опись и перенумерации страниц сотрудник архива зачем-то дополнил дату карандашом.)

(Благодарю коллегу Бальтассаре Гуэрра за нахождение части документов, и, в частности, документа от 28.05.1968 в оригинальном виде.)

Феномен использования бланков предыдущего десятилетия в начале следующего прекрасно задокументирован (также см. примеры с бланками КГБ УССР 1960-х годов, использованными в 1970-е гг.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Теперь задокументирован и факт использования в КГБ УССР бланков предыдущего десятилетия в редких случаях и во второй половине последующего десятилетия. Почему это происходило - вопрос вторичный, поскольку это просто задокументированный факт, но можно и выдвинуть гипотезу: возникший запас бланков 50-х годов (слишком много напечатали в 1959 году и не успели все использовать) понемногу использовался, когда выделенные конкретному сотруднику или отделу КГБ бланки 1960-х годов кончались быстрее, чем подоспевала новая порция чистых бланков. Понятно, что подобного рода бумаги находились под строгим контролем, так что можно себе представить, что получение новой порции занимало какое-то время - даже если тем экономились лишние полчаса, использование старых бланков было оправдано. При этом такой подход, вероятно, был естественен для любых учерждений, чему пример - использование бланка строго секретных шифровок 1920-х гг. в Политбюро в 1940 г. Если подумать, то и уже упомянутое использование бланков 1930-х гг не просто в начале 1940 г., когда это объясняется просто желанием экономии, а, скажем уже в 1941 или 1942 гг. может объясняться той же гипотезой.

Подводя итог, можно ситуацию представить в виде двух объяснений одного и того же изображения:

- в бланке стоит тройка, а, следовательно, весь документ фальшивка; для изготовления этой фальшивки была использована шапка документа, идентичная бланкам 1950-х и 1960-х годов, но фальсификатор, очевидно, прекрасно знакомый с документами КГБ УССР, тем не менее, пытаясь воссоздать их совершенно точно в других аспектах, зачем-то вставил в бланк тройку; более того, вставил совершенно осознанно, хотя бы потому, что использовал начертание тройки, отсутствующее в литературной гарнитуре (которая использовалась в шапке записок КГБ УССР), да и вообще в каких-либо официальных шрифтах - то есть сделал значительное количество "лишних" телодвижений; причем сделал все это таким образом, что доказать существование этой тройки, как минимум, без близкого исследования оригинала не представляется возможным, поскольку изображение на сканах и фото совместимо с пятеркой с одним плохо пропечатанным штрихом; заговором руководил никто иной, как Руб Голдберг;

- практика использования бланков 1950-х гг. в 1960-х гг. задокументирована, то есть в бланке стоит пятерка, один элемент которой пропечатался хуже (что соответствует неравномерности распределения краски на бланке).

Меня терзают смутные сомненья, что одна из этих версий мгновенно отдаст богу душу в добрых руках брадобрея Оккама.

Понятно, что отрицатели, прибегающие к таким абсолютно беспомощным "аргументам", показывают тем самым, что готовы хвататься за любую соломинку, сколь угодно гнилую, только лишь бы не признавать доказанный факт расстрела поляков НКВД.

КГБ СССР и химикаты.

[Иванов:] А ещё там сообщается, что КГБ СССР “окажет помощь” УКГБ в установке в этом месте забора и двух сараев (не шутка). Для решения в том числе и этой сверхзадачи ездил человек “в КГБ СССР” (там так написано).

Логично, что уничтожение массовых захоронений, вещь политически деликатная, происходило централизованно, с непосредственным участием Москвы.

Дело, конечно, не в "сараях", а в чутком руководстве союзного Комитета во всех аспектах проводимой операции - а помощь вплоть до деталей - это уже следствие.

Это напоминает случай с Колпашевским Яром. Егор Лигачев вспоминал:

Не вольным поселением, а застенками ежовско-бериевского НКВД печально славилось Колпашево в тридцатые годы.

Но, конечно же, о том, что творилось в тех застенках, никто в народе не знал, лишь молва глухо доносила слухи о жестокостях, расстрелах. И вдруг весной 1979 года случилось в Колпашеве происшествие, которое страшно напомнило о тех временах.

В тот год паводок на Оби был необычайно сильным. Высокая вода подмыла обрыв, на котором когда-то стояла пересыльная тюрьма, берег рухнул, и обнажилось… массовое захоронение, существовавшее на территории тюрьмы.

Как же поступили? По Оби подогнали два земснаряда и поскорее уничтожили остатки обрыва, вымыли в реку потаенное кладбище, зримое напоминание о сталинских жертвах.

[...]

Когда мне сообщили об этом ЧП, первым душевным порывом было, конечно, стремление мчаться, лететь на место происшествия, чтобы овладеть ситуацией и постараться как-то легализовать случившееся. Но неудача с Нарымом была весьма чувствительной.

Первым мне позвонил и сообщил о случившемся в Колпашеве начальник областного управления КГБ К.М.Иванов (весьма порядочный, образованный и политически честный товарищ). Я спросил у него:

— Что это за могильник? Ответ был расплывчатым:

— Пока трудно сказать что-либо определенное. Может быть, этот могильник связан с захоронением белогвардейцев, дезертиров. А возможно, и скорее всего — это репрессированные тридцать седьмого года. Но у нас никаких документов на этот счет нет, мы уже все пересмотрели.

Архивные дела репрессированных держали на крепком замке от партийных комитетов. Ко мне порой обращались коммунисты, требовавшие ознакомить их с «делами» родственников, погибших в тридцатые годы, но я ничем не мог помочь. Не было даже возможности поставить вопрос о том, чтобы ознакомиться с делом 1937 года, касавшимся моей семьи.

Существовал твердый порядок: обо всех «нестандартных» ситуациях, а особенно о происшествиях, имеющих политические аспекты, необходимо немедленно докладывать в ЦК. Вопрос был архисерьезный. И я, не мешкая, позвонил Суслову.

Однако ничего не успел сказать. Суслов перебил после первых же слов:

— Я в курсе дела, мне уже известно об этом от товарища Андропова.

Стало ясно, что областное управление КГБ сперва доложило наверх по своей линии, своему непосредственному начальству, и уже только потом проинформировало обком партии.

Суслов между тем продолжал:

— Вам позвонят из КГБ. Это не дело партийного комитета. Действительно, вскоре состоялся телефонный разговор с Андроповым. Он тоже был необычно кратким.

— Мне известен ваш разговор с Михаилом Андреевичем, — начал председатель КГБ. — Этим происшествием занимаемся мы, и только мы. — Затем в точности, с небольшим нажимом повторил фразу Суслова: — Это не дело партийного комитета.

Иными словами, моя попытка как-то вмешаться в ситуацию, попытаться разобраться в ней была пресечена самым решительным образом. Всеми спецработами занимался КГБ. Обком к этому никакого отношения не имел.

Действительно, вот какие факты об участии союзного Комитета выяснились в ходе следствия в 1990-1991 гг.:

Постановление о передаче дела по подследственности

Новосибирск, 2 января 1991 года.

Следователь по особо важным делам Прокуратуры Новосибирской области младший советник юстиции Абакумов В. С., рассмотрев материалы уголовного дела № 49, установил:

Настоящее дело 26.07.90 года Прокурором РСФСР по факту обнаруженного 01.05.79 года захоронения останков трупов на берегу реки в г. Колпашево Томской области. Расследование этого дела было поручено Прокуратуре Новосибирской области. В ходе следствия установлено следующее. В 1931 году в г. Колпашево на улице Дзержинского было построено двухэтажное административное здание Нарымского окротдела УНКВД с прилегающим одноэтажным зданием внутренней тюрьмы. Территория внутренней тюрьмы была огорождена деревянным забором высотой около трех метров. Здание тюрьмы имело семь камер, куда в 30–40-е годы доставлялись арестованные из северных районов Нарымского округа. Во внутренней тюрьме приводились в исполнение приговоры лицам, осужденным решением Особого Совещания к расстрелу. Значительное число осужденных было расстреляно в период массовых репрессий в 1937–1938 годы. Трупы расстрелянных хоронили в ямах, вырытых во дворе рядом с тюрьмой. На территории никаких отметок о месте захоронения не делалось и жителям в г. Колпашево об этом захоронении ничего не было известно.

В 60-х годах река Обь изменила направление и ежегодно весенний паводок смывал часть берега, приближаясь к месту захоронения.

В 1968 году бывший начальник Управления КГБ СССР по Томской области Макогин Г. И. докладывал руководству КГБ СССР о возможности размыва рекой этого захоронения. Из г. Москвы приехала бригада специалистов и ей были приняты меры по уничтожению останков захоронения.

Приехавшие сотрудники КГБ СССР вместе с бывшим сотрудником НКВД Мериновым Б. Е. определили место и глубину захоронения. Ими были набурены в шахматном порядке скважины диаметром 60 сантиметров, в которые была залита жидкость для уничтожения останков трупов.

В 1979 году в г. Колпашеве в ночь с 30 апреля на 1 мая при обрушении правого берега реки Оби, где в 30–40-е годы находилось здание окротдела НКВД обнажилась яма с останками людей. Начальник горотдела Копейко В. Н. об этом доложил начальнику Управления КГБ по Томской области Иванову К. М.

После проведения первомайской демонстрации бывший первый секретарь Томского областного комитета КПСС Лигачев и начальник Управления Иванов К. М. об обнаружившемся захоронении поставили в известность ответственных работников ЦК КПСС и КГБ СССР. Там было принято решение размывать теплоходом берег, останки трупов утопить в реке.

Операция по уничтожению захоронения проводилась силами сотрудников КГБ. На место обнаружения захоронения в г. Колпашево прибыл начальник Управления Иванов К. М., секретарь обкома КПСС Бортников А. И. Из г. Москвы прилетел генерал-майор КГБ СССР Фокин А. И. Под их руководством на месте был оцеплен район силами КГБ. Прокурору города и начальнику ГОВД было дано указание никаких проверок по обнаружению трупов из этого захоронения не проводить, захоронение трупов проводить без проведения судебномедицинского исследования на месте обнаружения. Бортниковым А. И. был собран партийно-хозяйственный актив города и сообщено, что в обнажившемся захоронении находятся расстрелянные в годы войны дезертиры. Для размыва берега сотрудниками КГБ были привлечены два теплохода. Работой винтов теплохода был подмыт яр высотой около сорока метров. Когда произошло обрушение берега были обнаружены еще две ямы. В одной находились останки людей, в другой сохранившиеся мумифицированные трупы. При размывании берега останки и мумифицированные трупы стали падать в реку. Специально организованные команды сотрудников ГОВД под руководством сотрудников КГБ на моторных лодках дежурили у теплохода, петлями из проволоки ловили неутонувшие трупы, привязывали груз, выводили на фарватер реки и топили. Часть трупов была разнесена по пойме реки Обь. До сентября месяца сотрудники КГБ ниже по течению производили обследование берега. При обнаружении трупов или останков, не проводя судебно-медицинского исследования, производили их захоронение без обозначения места.

При расследовании установлено, что действия бывшего начальника Управления Иванова К. М. и генерал-майора КГБ СССР Фокина А. И., связанные с уничтожением захоронения репрессированных граждан в 30–40-е годы подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей 1701 УК РСФСР.

Учитывая, что Фокин А. И. является военнослужащим, а расследование дел в отношении военнослужащих входит в компетенцию Военной Прокуратуры, поэтому, руководствуясь законом Союза Советских Социалистических Республик о Прокуратуре СССР, п. 32 «Положения о Военной Прокуратуре», постановил:

1. Уголовное дело № 49 для дальнейшего расследования передать по подследственности в Главную Военную прокуратуру.

2. О принятом решении уведомить Прокурора РСФСР.

Следователь Абакумов В. С

То есть этап попытки химического уничтожения трупов производился гостями из Москвы, этап физического уничтожения - под руководством генерал-майора КГБ из Москвы. Местное УКГБ подчинялось и помогало.

В случае с Пятихатками, где дело также вышло на уровень Андропова, было примерно также - совместное проведение операции под руководством Москвы.

[Иванов:] Что касается химикатов. Я не особо силён в химии, однако знающие люди высказывают мнение, что упомянутый в документе химикат отлично растворяет кости, зубы и всякие там ремни-подошвы только в лабораторных условиях. Потому как должен быть для этого нагрет до 80–150 °C. (здесь я до конца не уверен, буду узнавать).

Начнем с конца. С чего бы это в 1969 году мягкие ткани уже сгнили, когда в 1990-е там были найдены и трупы в стадии жировосковой транформации, которые могут храниться десятилетиями (а жировоск, в дополнение, консервирует и документы, находящиеся на трупах - в бумажниках, папках и т. д., и "органику", вроде вырезанных из дерева предметов, в результате чего частично эксгумированные захоронения в Пятихатках - там найдены останки не менее 2312 человек, не только идентифицированы как могилы польских военнопленных из Старобельска, но и - по эфемерам - точно датированы весной 1940 года)?

Общая площадь захоронений указана 7 490 м2. Площадь могил - 1 041 м2. 13 тысяч трупов. Вряд ли залитые через скважины химикаты могут растечься горизонтально по площади. А значит, не будут иметь прямого контакта с останками, но будут уходить в грунт (зависит от разного). Короче: растворить таким образом кости 13 тысяч трупов на площади 7 490 м2 как минимум затруднительно. А кроме костей, что там было растворять в 1969-м году? Мягкие ткани давно сгнили. Мартышкин труд.

Что касается действия едкого натра, то суть не в том, что едкий натр делает на самом деле, а в том, что думали на этот счет сами чекисты. А думать они могли так же, как думали многие другие люди.

Из акта комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников по городу Сталино от 4 марта 1944 года:

Немцы, чтобы скрыть полностью следы зверских расправ, в шахту бросали каустическую соду, которая ускоряла разложение трупов.

Речь о шахте Калиновка, и о ней же свидетельствовал А. Положенцев, которого, согласно статье в газете Правда, скинули в ствол шахты, но ему, согласно утверждению статьи, удалось выжить ("Украина обвиняет!", Правда, №291, 07.12.1945, с. 3):

Время от времени фашисты подвозили к шахте машины с каустической содой и посыпали ею похороненные жертвы. Сода раз’едала трупы, превращая их в кровавое месиво.

Из протокола допроса свидетеля Л. А. Белявского о расстреле гитлеровцами мирных граждан в г. Вилейке и его окрестностях (за эту находку и статью из Правды благодарю Бальтассаре Гуэрра):

Трупы расстрелянных после совершенного злодеяния были облиты с целью ускорения процесса разложения каустической содой и там же захоронены в трех огромных траншеях [...]

Из других его показаний:

Мне, как члену областной Чрезвычайной комиссии, приходилось видеть вскрытие траншей, наполненных трупами замученных людей. Там были и грудные дети, были и молодые и старые мужчины, тут были и женщины. Эти траншеи находятся с северной стороны вилейской тюрьмы, за стеной. Здесь были похоронены расстрелянные, убитые прикладами, ибо черепа были раздроблены. Убитых людей немцы поливали каустической содой, чтобы ускорить процесс разложения. Это установлено судебно-медицинской экспертизой Чрезвычайной комиссии.

В общем могли просто хотеть уничтожить оставшуюся органику и часть вещдоков. Установить объем оставшегося материала вряд ли точно могли, но это же не повод для бездействия. А так - провели операцию, отчитались. Ну и неэффективность результата ничего не говорит о невозможности намерения. Нельзя же сказать, что раз метод неэффективен, то и нацисты, как описано выше, его не использовали. Тот же факт, что едкий натр не особо эффективен при нормальных условиях, а часть могла и просто уйти в грунт, как раз и объясняет факт относительной сохранности захоронений и вещдоков в них вплоть до 1995 года.

Более того, это был, вероятно, стандартный метод КГБ для уничтожения захоронений. Для вышеупомянутого Колпашевского Яра есть следующее свидетельство Н. Г. Снегирева:

Когда мы закончили разбирать верхний этаж здания НКВД где-то в июле месяце появилось пять человек на территории, огороженной рядом со зданием НКВД. Парни были все в спортивных костюмах, все имели атлетический вид, возраст был где-то лет 35, один был постарше, ему было лет 45. У них была автомашина ГАЗ-66, крытая брезентом. Была у них бурильная установка на шасси от трактора «Беларусь». Диаметр бура был где-то 60 сантиметров. Длина бура была где-то 3 метра. Была у них автомашина ГАЗ с цистерной типа бензовоза. Они стали бурить (не всю огороженную территорию, а только в дальнем от здания углу на площади пятьдесят на пятьдесят метров). Бурили в шахматном порядке, скважины были на расстоянии между центрами ориентировочно 90 сантиметров. Работали они в резиновых перчатках. По выходу бура из земли отводили бур в сторону и лопаточками убирали кости в плетеную корзину. В пробуренную скважину засыпали из фанерных бочек какой-то гранулированный порошок и заливали из цистерны водой. Эту же скважину сразу засыпали и переходили к следующей. Работали они где-то дней семь. После окончания работы сделали планировку участка, бульдозер сравнял грунт. Буровики ходили за ним и собирали кости, кости куда-то увозили на автомашине. Где-то дня через... [нрзб.] после начала их работы один из наших студентов (по-моему, Борис <Манцев>), прикинувшись простаком, подошел к ним и стал расспрашивать, чем занимаетесь, что делаете. Они представились геологами, обследовавшими берег Оби. На другой день после этого командир отряда Гальцев Владимир Григорьевич был вызван в городской комитет партии, где ему было предложено отгородить забором ту часть, где работали эти «геологи». Нам пришлось из горбыля сделать забор, за что мы получили деньги в сумме восемьдесят рублей. Я тогда понял, что эти „геологи” уничтожали тогда захоронения расстрелянных в НКВД. Об этом же говорили пожилые местные жители. Я могу уточнить, что мы работали допоздна. „Геологи” заканчивали часов в пять-шесть вечера. После того, как они переставали работать (или точнее сказать, прекращали работы), я лично подходил к засыпанным скважинам и по остаткам вещества видел, что это был гидрат окиси натрия. Это вещество применяется в фотографии как очень сильный ускоритель. Он на воздухе вначале расплывается, через несколько часов превращается в зернистый белый порошок (стиральная сода). Когда эти „геологи” закончили работу, через несколько дней прошел обильный дождь. На поверхности почвы оголились человеческие кости и предметы одежды, пуговицы. Нашли женскую гребенку коричневого цвета и гребешок двухсторонний из бычьего рога. Кости показывали своему врачу, он сказал, что человеческие».

Поскольку мы (читающие фрагменты уголовного дела в интернете) все же имеем дело лишь с одним таким свидетельством о едком натре, а автор иногда путался в деталях (в его первом письме диаметр бура - 30 см), то всего лишь - "вероятно". Но modus operandi, безусловно, очень похожий, да и в принципе деятельность московской бригады на этом участке с 1965 года, пусть и без таких деталей, но подтверждается другими свидетельствами (в вышепроцитированном постановлении о передаче дела по подследственности различные эпизоды 1960-х гг. ошибочно объединены в один эпизод 1968 года).

Жаль, что Штефанов две фотографии запостил, а пропагандист Иванов их предпочел "не заметить".

Одно дело - попросить источник фотографий. Другое - отрицать уже предоставленную тебе информацию, просто засунув голову в лучшем случае в песок. Ведь следы бурения как раз подтверждают изложенное в документе.[Штефанов:] В 1991-м по заказу ГВП была проведена экспертиза, которая подтвердила содержание химикатов в почве захоронений. А следы бурения можно увидеть на многих фотографиях захоронений

[Иванов:] Жаль, что ссылка на “многие фотографии” потерялась по дороге.

Что касается негашеной извести, которая когда-то была могилах, то ее, скорее всего, засыпали при захоронении в 1940 году (для обеззараживания) и она действительно тут ни при чем.

По мелочи.

Разберем и пару других пунктов. Вот геббельсоид пишет:

Справедливости ради, надо отметить, что по ходу создания документов "функция" шофёра немного меняется: в первом документе он лично расстреливал, а во втором только “участвовал в захоронениях”. Но это мелочи.

Естественно, это фантазия самого пропагандиста. В первом документе написано только, что Галицын участвовал в исполнении приговоров о ВМН. Это не то же самое, что "лично расстреливал" - этого в документе нет нигде. Шоферы, возившие трупы приговоренных к ВМН, тем самым участвовали в исполнении приговоров о ВМН.

Для того чтобы ввести документ в научный оборот нужно проделать определённую работу по установлению подлинности документа и контекста его появления; нужно составить научный комментарий, нужно дать научно-критический анализ документа, нужно опубликовать его в научном издании. И пока документ не пройдёт все эти этапы введения, он не может считаться источником научного знания, и ни один авторитетный историк не станет на него ссылаться.

Это, конечно, нонсенс. Существуют огромное количество сайтов - музеев, архивов, официальных проектов, а также документальных сборников, где документы публикуются просто так, без глубкого "научного комментария" или доказательств подлинности, и на них, тем не менее, можно без всяких дальнейших условий ссылаться, как и на другие документы официальных архивов (даже без их полного опубликования, при условии приведения архивного шифра, по которому документы можно верифицировать). Подлинность документа, находящегося в фонде учреждения в официальном архиве, и, по внешним признакам, отложившегося в этом фонде естественным образом, в ходе работы учреждения (понятно, что речь не идет о том, что если в архиве лежат Протоколы сионских мудрецов, то они подлинные - а вот какая-нибудь сопроводительная записка к ним - будет подлинной), принимается по умолчанию - бремя доказывания на тех, кто утверждает, что это подкинутые документы. Так что перечисленные пропагандистом условия желательные, но необязательные. Естественно, авторитетные источники на эти конкретные документы ссылаются (Пшевозник и Адамска в Zbrodnia katyńska: mord, kłamstwo, pamięć, 2011, s. 455, Кальбарчик в Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, 2010, s. , тексты опубликованы в переводе на польский на стр. 231-236; Н. Петров в Награждены за расстрел, 2016, c. 96-98; я - тут).

Идем дальше:

[Иванов:] А в “записке Шелепина” сказано, что 1) стреляли не в лесу под Харьковым, а в Старобельском лагере "близ Харькова" (самый короткий маршрут между Харьковым и Старобельском 235 км.) Как же трупы оказались в Пятихатках?

А при чем тут записка Шелепина, в которой этот момент просто неверен, как пропагандисту давно объяснено (включая причины)? [Иванов:] В документах изложено:

1) это 13 тысяч расстрелянных поляков

2) это погибшие во время войны солдаты противника.

Снова откровенная ложь геббельсоида Иванова. Там нигде сказано, как факт, что "это погибшие во время войны солдаты противника" - такое "мнение" высказывал "круг лиц, которым стало известно о могилах в лесу", то есть не какие-то старые чекисты, знавшие о них с самого начала, а местные жители.

В общем, никаких дельных комментариев от пропагандиста Иванова мы по этим документам, доказывающим советскую вину за расстрел польских военнопленных, не увидели.

Мотомеханизированные подразделения и события в Великом Житине.

“Из ГДА СБУ через Константина Богуславского”? С таким же успехом документ может быть представлен продавцом хот-догов с улицы. Напоминаю, “мото-механизированную дивизию” до сих пор никто не смог найти.

ГДА СБУ - официальный архив, на него можно ссылаться без дальнейших оговорок, как, например, на ЦА ФСБ. Ссылка на Богуславского указывает на то, через кого получены фото (фото сделал Эдуард Андрющенко). На самом деле на сайте приведены два комплекта изображений из независимых друг от друга источников. Верифицируемый архивный шифр дан, документы введены в оборот, один авторитетный источник, ссылающийся на документы, приведен.

Мотомеханизированные дивизии, бригады и отряды никуда не девались, чтобы их "не находить". "Мото" просто-напросто иногда добавлялось к обозначению механизированных подразделений. Достаточно привести несколько примеров.

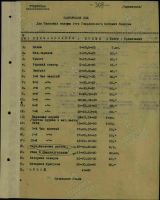

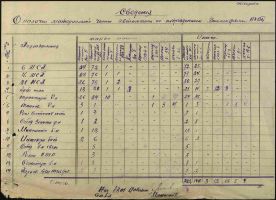

1 гвардейский мотомеханизированный корпус (ЦАМО ф. 3424, оп. 1, д. 11, л. 309):

3 мотомеханизированный корпус (ЦАМО ф. 1714, оп. 801760, д. 4, л. 94):

И еще (ЦАМО ф. 33, оп. 686196, д. 2631, лл. 125, 125об):

25 мотомеханизированная бригада (ЦАМО ф. 3550, оп. 1, д. 55, л. 26):

Мотомеханизированные дивизии НКВД (ЦАМО ф. 1165, оп. 1, д. 11, л. 1):

Мотомеханизированная группа переправы 357 сд (ЦАМО ф. 1279, оп. 801740, д. 7, лл.4-8):

21 отдельная гвардейская мотомеханизированная бригада (ЦАМО ф. 33, оп. 737292с, д. 128, л. 261; на самом деле - механизированная)

Мотомеханизированные войска (ЦАМО ф. 299, оп. 3070, д. 42, лл. 1, 3, 3об):

И еще (ЦАМО ф. 33, оп. 690155, д. 2980, лл. 132, 134):

Мотомеханизированные соединения (ЦАМО ф. 9798, оп. 1, д. 3, лл. 254, 254об):

Мотомеханизированные полки (ЦАМО ф. 894, оп. 1, д. 66, л. 477):

45 мотомеханизированная бригада (ЦАМО ф. Молотовский ВПП, оп. 568112, д. 78, л. 112; понятно, что тоже - просто механизированная):

1 гвардейская мотомеханизированная бригада (Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов), картотека ранений; и опять - просто механизированная):

6 мотомеханизированная дивизия войск НКВД (Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне. 1942-1945 гг., 1976, с. 270):

Из донесения командования войск по охране и обороне тыла Юго-Западного фронта о политико-моральном состоянии и партийно-политической работе в частях на 1 января 1942 г.

2 января 1942 г.

[...]

31 декабря в частях 6 мотомехдивизии войск НКВД, готовившихся к выступлению на фронт, состоялось вручение орденов и медалей награжденным. Награды вручал председатель Президиума Верховного Совета УССР т. Гречуха. 126 человек, т. е. почти третья часть награжденных орденами и медалями, находятся в частях мотомехдивизии.

9-я мотомеханизированная дивизия НКВД (Г. Матишов, В. Афанасенко, Е. Кринко, М. Медведев, Большая излучина Дона – место решающих сражений Великой Отечественной войны (1942–1943 гг.), 2016, с. 161-162):

Как указывалось в постановлении № 080 Военного совета 56-й армии от 23 июля 1942 г.:

9-й мотомехдивизии НКВД был поручен участок обороны “В” в городе Ростове. Командир дивизии полковник Скородумов и комиссар дивизии, полковой комиссар Сидоренко, не имея приказа командующего армией, поддавшись неправильным, паникерским слухам, дали указание частям дивизии об отходе. Только после вмешательства Военного совета армии части были оставлены на местах и положение восстановлено. В результате оказалось, что противника на участке дивизии не было. Военный совет армии постановляет:

Постановление подписали член Военного совета Южного фронта дивизионный комиссар Ларин, члены Военного совета 56-й армии Комаров и Кальченко, командующий армией генерал-майор Рыжов.

За отдачу неправильного приказания, за пользование непроверенными, ложными слухами, командира 9-й ММД полковника Скородумова и комиссара 9-й ММД полкового комиссара Сидоренко от работы отстранить, арестовать и направить в распоряжение Южного фронта.

Командиром 9-й ММД назначить начальника штаба 9-й ММД подполковника Ветрова, комиссаром дивизии – комиссара штаба армии – полкового комиссара тов. Иконникова.

Предложить вновь назначенному командиру и комиссару дивизии восстановить положение и оборонять рубеж.[1]

1 ЦАМО РФ. Ф. 1888. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.

Мотомеханизированный отряд Отдельной дивизии особого назначения имени Ф.Э. Дзержинского (Внутренние войска в годы мирного социалистического строительства. 1922-1941 гг. Документы и материалы, 1977, с. 314; частично отцензурирован, убрано имя Ягоды; также см. Арибжанов и др., Дивизия имени Дзержинского, 2007, с. 185):

№ 780, г. Москва 23 декабря 1931 г.

В боях с бандами в Туркмении личный состав 62, 85 отдельных дивизионов, 10 кавполка и мотомехотряда Дивизии имени Ф. Э. Дзержинского ВОГПУ проявил высокие политические и боевые качества и своими решительными действиями, умело сочетая оперативно-боевые и политические мероприятия, способствовал успешной ликвидации бандитизма в Туркмении.

Постановлением ЦИК Туркменской ССР 62-й, 85-й отдельные дивизионы и 10-й кавполк ВОГПУ за боевые действия по ликвидации бандитизма в Туркмении награждены орденом Трудового Красного Знамени, а мотомехотряд Отдельной дивизии особого назначения [имени] Ф .Э. Дзержинского ВОГПУ – орденом Красного Знамени и Боевым Знаменем.

Приказ прочесть на всех заставах, во взводах, дивизионах, командах, комендатурах и на судах пограничной охраны и внутренних войск ОГПУ.

Заместитель председателя ОГПУ

Ну, и это (Неизвестные страницы истории войск национальной гвардии Российской Федерации, вып. 5, 2019):

[стр. 12] 2 С 1924 г. – Дивизия особого назначения при Коллегии ОГПУ, с 1934 г. – Отдельная мотомеханизированная дивизия особого назначения (ОММДОН) Феликса Дзержинского Коллегии ОГПУ, с 1937 г. – Отдельная мотострелковая дивизия особого назначения (ОМСДОН) Феликса Дзержинского, с 1939 г. – Отдельная мотострелковая ордена Ленина, имени Феликса Дзержинского дивизия особого назначения НКВД СССР, с 1943 г. – 1-я мотострелковая ордена Ленина имени Феликса Дзержинского дивизия войск НКВД СССР, с 1947 г. – 1-я мотострелковая ордена Ленина Краснознаменная дивизия МГБ имени Феликса Дзержинского, с 1955 г. [...]

[стр. 18] Выписка за 1918–1921 гг. из раздела I «История строительства части» исторического формуляра Автоброневого отряда при ВЦИК – 1-го мотострелкового полка ОМСДОН ОГПУ–НКВД–МВД (1918–1960 гг.)

Основой формирования 1-го мотомеханизированного полка Отдельной дивизии особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского при коллегии ОГПУ послужило: [...]

[стр. 27-28] Выписка за 1934–1940 гг. из раздела I «История строительства части»

исторического формуляра Автоброневого отряда при ВЦИК –

1-го мотострелкового полка ОМСДОН ОГПУ–НКВД–МВД

(1918 – 1960 гг.)

1-й мотомеханизированный полк переформирован по новым штатам в

1-й мотомеханизированный стрелковый полк ОММДОН с численным составом 788 чел. с подразделениями: 3 мотострелковых дивизиона, танкетный

дивизион, автобатарея, взвод связи, саперный взвод, муз. взвод и хозкоманда

(приказ ОГПУ от 02.03.1934 г. № 1066, приказ дивизии от 21.03.1934 г. № 07).

В 1934 г. укомплектование новым пополнением 1-го мотомеханизированного стрелкового полка производилось за счет МВО, районы: Орехово-Зуевским, Подольским, Тульским и Москва и Украинским военным

округом, районы: Сталинским, Макеевским. Всего получено пополнения

428 чел. (распоряжение штаба дивизии от 27.08.1934 г. № 00552).

Укомплектование новым пополнением в 1935 г. производилось за счет

МВО, районы: Тульский, Коломенский, Ковровский, Ивановский, Раменский и Москва. Украинский военный округ, районы: Артемовский,

Лисиченский и Мариупольский. Всего получено пополнения 400 чел.

(распоряжение штаба ОММДОН от 28.08.1935 г. № 00363).

В 1936 г. укомплектование 1-го мотомеханизированного стрелкового

полка новым пополнением производилось за счет МВО, Уральский ВО и

Украинский ВО. Всего получено пополнения 525 чел. (выписка из ведомости комплектования дивизии от 14.07.1936 г. № 00390).

1-й мотомеханизированный стрелковый полк ОММДОН переформирован по новым штатам в 1-й мотострелковый полк ОМСДОН с численным составом 1150 чел., с подразделениями: стрелковых рот – 6, пулеметных рот – 2, роты тяжелого оружия – 2, полковая школа, авторота,

рота связи, взвод обслуживания (приказ НКВД от 08.09.1937 г. № 00572,

приказ дивизии от 17.09.1937 г. № 005).

В 1937 г. укомплектование 1-й мотомеханизированного стрелкового

полка ОММДОН новым пополнением производилось за счет МВО, ХВО и УрВО. Всего получено пополнения 617 чел. (выписка из ведомости комплектования дивизии от 21.06.1937 г. № 00322).

[Дополнено 03.01.2026, благодарность Б. Гуэрра:] Из доклада наркома обороны К. Ворошилова в Политбюро, Сталину и Молотову от 15.11.1939 (РГВА ф. 40442, оп. 2а, д. 128, л. 122):

Общее количество стрелковых дивизий в составе Красной Армии предлагается иметь 170 стр. дивизий, из них:

Стрелковых дивизий, находящихся в Эстонии, Латвии и Литве по 14.000 человек - 3

Механизированных стр. дивизий по 10.000 чел. - 10

[Эта же строка с рукописными исправлениями:]

Мотомеханизированных дивизий 12 по 9 тысяч чел.

Одним словом, использование слова "мотомеханизированный" в принципе аргументом против чего-либо не является.

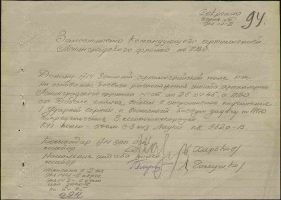

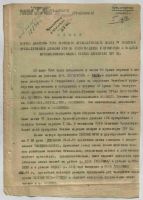

Конкретно документ о бесчинствах советских военнослужащих в селе Великий Житин подтверждается следующим документом из ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 23, д. 3638, л. 21 (благодарность Эдуарду Андрющенко):

|

|

Очевидно, что в архивах есть еще документы по этой теме, которые ждут своего исследователя:

|

|

(В сопровождающем электронном сообщении был дан архивный шифр документа: "Ф№2, пф№1, оп.№16/4,арк.1" - очевидно, имеется в виду архив УСБУ по Ровенской области.)

Понятно, что инцидент имел место и документ из ГДА СБУ о бесчинствах в Великом Житине подлинный.

Арно Дюре.

Пожалуй, самое веселое в этой сборной солянке после выдуманной тройки - это попытка защитить смехотворного лжесвидетеля Арно Дюре. По Дюре подоспело больше информации, чем представлено в этой моей заметке на момент написания этих строк, и это в заметке в свое время будет отражено, но на самом деле его кейс очень простой: из его заявления следует, что Катынь была в Польше. Все. Больше не надо ни-че-го.

Вот как объясняет геббельсоид Иванов этот казус:

[crickets]

Ой, то есть никак. Вот скажите: какой человек в своем уме будет пытаться защитить такого лжесвидетеля, пытаясь опровергнуть какие-то вторичные аргументы о нем, но совершенно игнорируя тот факт, что это свидетеля вообще никак не спасает? Ну вот разве что такой красно-коричневый клоун и рекламщик откровенной фашни, как пропагандист Иванов.

Но посмотрим, что имеет сказать защитничек:

Итак, Дюре, якобы на суде сказал, что глубина рва в катынском лесу, куда сбрасывали трупы, составляла 15 метров. Высота 5-этажного дома!

Ну, понятно же, фальсификация, постановка и всё такое прочее. Да ещё и сучьями стенки рва укрепляли, ну, это уже просто оборжаться. Тупая сталинская фальсификация!

Откроем показания Дюре в том месте, где он говорит про глубину рва:

ОТВЕТ: Мы жили в лесу, о котором я говорил. Прибыли туда где-то через неделю, днем мы спали, а вечером и ночью работали и рыли ямы. Части "СС" привозили людей на автомашинах и сбрасывали в ров глубиной примерно от 15–20 метров.

ПРОКУРОР: Уточните глубину рва.

ОТВЕТ: Я приблизительно оцениваю метров 15–20 в длину.

ПРОКУРОР: А какая же ширина ямы?

ОТВЕТ: Ширина ямы была очень большая.

Сложно прочитать следующее предложение, правда? Итак, услышав о глубине 15-20 метров, прокурор попросил ещё раз сказать, какая была глубина, и в уточнённом ответе мы видим, что речь идёт не о глубине, а о ДЛИНЕ рва. “Я оцениваю метров 15-20 в длину”. Кто оговорился в первый раз, сам Дюре или переводчик, неважно. Синхронный перевод - дело непростое. И в отличие от всех полностью выдуманных романовских “семантических сдвигов”, данная оговорка подтверждается и исправляется тут же, в этой же стенограмме.

Пропагандист Иванов утверждает, что тут какая-то оговорка, но, почему-то не объясняет, почему мы не должны считать таковой именно высказывание про длину. Замечу: вопрос был про глубину. Что Дюре ответил невпопад никак не свидетельствует о некоем исправлении им какой-то предыдущей ошибки - если тут нет ошибки перевода, то Дюре просто может отвечать невпопад. "- Какого цвета был шар? - Шар был тяжелый".

Сразу отмечу, что использование Дюре в ответе тех же чисел для длины, что и для глубины - 15-20 - не свидетельствует о том, что Дюре имел в виду тот же самый размер. Дело в том, что в своих оценках Дюре в катынском эпизоде использует только "15-20":

... глубиной примерно 15-20 метров ...То есть и длина могил в этих вынужденных показаниях вполне могла быть 15-20 метров. Ну и о степени достоверности сих показаний это уже кое-что говорит. Видимо, Дюре, вынужденный эти показания давать, не заботился об их правдоподобии даже в первом приближении.

... оцениваю в 15-20 в длину ...

... машин было 15-20 ...

... от 15 до 20 тысяч человек [уложенных в могилы] ...

Но, возразит пропагандист Иванов, сомнения в использованном слове "глубина" достаточно - достаточно возможности ошибки, чтобы не использовать этот момент против Дюре. Если бы допрос о размерах на этом и заканчивался бы, я бы первый согласился с пропагандистом - да, ошибки случаются и придираться к этому не стоит. При этом утверждение, что Дюре изначально говорил о "ДЛИНЕ" рва - все равно остается недоказанным, просто остается одним из двух вариантов, которые надо учитывать.

Проблема в том, что допрос продолжился:

ПРОКУРОР: Уточните, чем же были укреплены стены этой глубокой ямы?

ОТВЕТ: Мы собирали зеленые ветки, прутья и укрепляли стены ям.

Тут должен прозвенеть тревожный звоночек: глубокой ямы? Настолько глубокой, что автоматически возникает вопрос о ее обязательном укреплении (о котором до этого речь не шла)? Но ведь Дюре не назвал глубину ямы, разве не так? Хмм...

ПРОКУРОР: Подумайте над этим ответом и скажите, как это было сделано, были наверное какие-либо технические приспособления, может быть глубина ям была до 2-х метров?

ОТВЕТ: Глубина должна была быть большой, так как туда сбрасывались тысячи трупов.

Стоп-стоп-стоп. Мы же только что договорились, что оговорка была исправлена, Дюре имел в виду исключительно длину, в Багдаде все спокойно. Куда же прет этот прокурор? Зачем Дюре думать над ответом, если глубину он не называл? И почему, если глубину он не называл, прокурор о глубине этой его до сих не спросил, а лишь исходил из того, что яма, описанная Дюре, была настолько глубокой, что нуждалась в укреплении стенок, а самому свидетелю надо подсказать более реалистичную глубину? Но нет, Дюре настаивает - глубина должна быть большой (то есть не названными прокурором 2 метрами - более близкими к реальности), потому что в ямы эти, укрепляемые ветками, сбрасывались тысячи трупов. Если быть точным - 15-20 тысяч.

Не. Снова не выходит каменный цветок. Так что никаких оснований считать, что Дюре имел в виду что-то иное, чем глубину 15-20 метров, нет.

[Иванов:] Теперь, что касается укрепления рва сучьями деревьев. Открываем немецкий отчёт о раскопках в Катынском лесу в 1943-м году:С северо-западной стороны на дне могилы находился короткий, ступенчатый уступ, который был отделён от штабеля трупов ограждением, сооружённым в виде фашины из молодых сосновых стволов - подобное в захоронениях 1–7 ранее не встречалось. На данном этапе исследования нельзя сказать ничего конкретного о цели этого сооружения, укрепленного шинелями жертв. Возможно, это просто опорная конструкция, как те, что нередко устраиваются при земляных работах в песчаном грунте для предотвращения осыпания стеноФашина, если кто не знает, это связка прутьев или хвороста.

Вывод первый: показания Дюре в этой части полностью соответствуют немецкому же отчёту. Что придаёт им достоверности, так как они подтверждаются из другого, совершенно независимого источника.

Для информации дам более полную цитату:

Глубина отдельных массовых захоронений — измеренная от края могилы до её дна — колебалась от 1,85 до 3,30 м. Наибольшая глубина, 3,30 м, была зафиксирована в средней части длинного "плеча" L-образной могилы. Различия в глубине могил объясняются тем, что дно, как правило, было неровным, а также прежде всего тем, что особенно донья захоронений № 1, 5, 6 и 7, учитывая понижающийся рельеф в юго-западной части, хотя и имели ступенчатый уклон, тем не менее были вырыты в земле менее глубоко. Так, например, глубина захоронения № 6 в северо-восточной части составляла 2,10 м, тогда как в юго-западной — лишь 1,74 м.

Средняя глубина могил — измеренная от уровня естественного грунта до дна — составляла около 2,30 м.

Отдельные захоронения, как правило, были заполнены жертвами до уровня примерно 1,50 м ниже уровня естественного грунта.

Обнаруженное 1 июня 1943 года к юго-западу за болотистой низиной, на расстоянии около 100 м от первого комплекса могил, так называемое польское захоронение № 8, также устроенное в неглубоком песчаном холме, было первоначально открыто в размерах лишь 5,5 x 2,5 м. Этот пробный раскоп был ориентирован в направлении северо-запад — юго-восток. Примерно на глубине 2 м были обнаружены первые трупы. К северо-западу, на дне могилы, находился короткий, террасообразный уступ, отделённый от основного скопления тел ограничительной конструкцией из молодых сосновых стволов, уложенных подобно фашинам — подобная находка в захоронениях № 1-7 не встречалась. Назначение этой перегородки, которая, по-видимому, была густо покрыта и обмотана плащами жертв, на текущем этапе исследований однозначно определить не представляется возможным. Возможно, это была просто подпорная конструкция, которая часто используется при земляных работах в песчаном грунте в качестве защиты от осыпания стенок. Эту перегородку также нельзя напрямую сопоставить с естественными поперечными перегородками, зафиксированными в могиле № 2, симметричное расположение, количество и аналогичная ширина которых (1-1,40 м) позволяют заключить, что эта могила была выкопана и заполнена в три этапа — очевидно, по мере необходимости.

Итак, в захоронениях 1-7 эта конструкция не встречалась. А что это за могила 8, в которой она была? Это та самая могила, открытая немцами последней, в которой было около 200 трупов (как следует и из отчета польского эксперта Скажиньского, и из того факта, что всего были извлечены 4243 трупа, из них из 8 могилы 13 (отчет Бутца) или 10 (отчеты поляков), всего же из Козельского лагеря (а в Козьих Горах похоронены только бывшие в этом лагере узники) было расстреляно в Козьих горах около 4,4 тыс. человек, то есть в могиле действительно было не более 200 человек; могила - к тому времени уже пустая - была обследована польской экспедицией в 1995 году, см. D. Abłamowicz, M. Pietrzak, "Dół śmierci nr 8", M. Głosek (red.), Katyń w świetle badań terenowych 1994-1995, 2003, s. 203-214).

В показаниях Дюре подпорные конструкции были в ямах с тысячами трупов и глубиной 15-20 м. В реальности одна такая конструкция была обнаружена в одной маленькой яме с не более чем 200 трупами (самая глубокая точка в средней части - около 3,4 м; длина - 8,1 м, ширина от 3,9 до 4,75 м), а в действительно больших могилах таких конструкций не было.

Это свидетельствует не о каком-то независимом подтверждении показаний Дюре из "независимого" источника, а о том, что автор сценария для Дюре был прямо или косвенно знаком с немецким докладом (либо с оригиналом, либо с переводом, подготовленным, в частности, для комиссии Бурденко), но не особо вдавался в детали (либо же Дюре просто не был слишком аккуратен в выполнении данных ему инструкций).

Интересно, что в предварительных показаниях Дюре катынский эпизод вообще не появляется (и они прямо ему противоречат, поскольку Дюре рассказывает, где был в это время на самом деле), то есть катынская заготовочка на Ленинградском процессе была сляпана на скорую руку.

[Иванов:] Вывод второй: называя показания Дюре “набором плохо отрепетированного бреда”, Романовы, как обычно врут. Врут, надеясь на то, что никто не обратит внимание. То есть занимаются своим привычным делом.

Вывод на самом деле один: не только геббельсоид Иванов не смог ни на йоту защитить лжесвидетеля Дюре по тщательно выбранным им пунктам, но и тот главный пункт, который Иванов осторожненько обошел, гробит эти показания сам по себе, а именно: из показаний Дюре следует, что он считал, что Катынь находится в Польше. Занавес.

Продолжение следует...

[Перейти к главной странице блога]